81年郭汝瑰探望杜聿明,忍不住发问:当年你为什么硬说我是共产党?

1948年11月,南京的冬夜寒风刺骨。国防部作战厅的灯光彻夜未熄,郭汝瑰伏案疾书,面前摊开的是徐州战区的作战方案。窗外细雨淅沥,敲打着玻璃,屋内的炭炉发出微弱的噼啪声。他抬起头,目光扫过桌角那本破旧的《孙子兵法》,嘴角微微上扬,似乎在品味某种无人知晓的秘密。

就在同一天,杜聿明在徐州“剿总”指挥部里,紧锁眉头,对副官低语:“郭汝瑰在南京又搞什么名堂?我总觉得他不对劲。”这一夜,两人的命运轨迹再次交错,埋下了日后病榻前那场意味深长的对话。

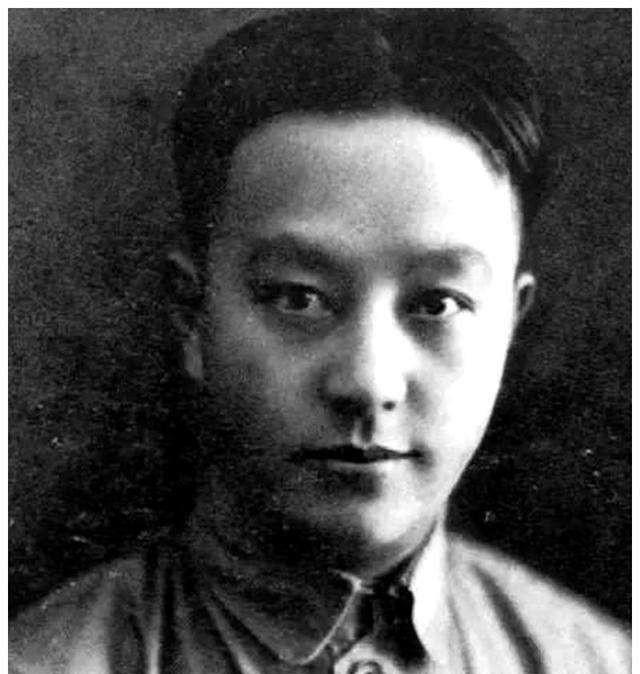

1925年的广州,烈日炙烤着黄埔军校的操场。十九岁的郭汝瑰站在队列中,汗水顺着额角滑落,耳边是教官铿锵的口号声。他身旁站着袁镜铭,一个眼神炯炯的年轻人。课后,两人坐在石阶上,袁镜铭点燃一支烟,低声说:“汝瑰,这世道不改,老百姓没活路。共产党在为穷人打仗,你想不想试试?”郭汝瑰没答,只是盯着远处海面,若有所思。那一刻,他把“郭汝桂”改成了“郭汝瑰”,仿佛在心底立下誓言:要为更大的目标而战。

1928年,郭汝瑰在四川涪陵的码头边,借着昏黄的油灯,宣读了入党誓词。誓词烧成灰,塞进一个小布袋,他揣在怀里,像护着一颗火种。然而,“四一二”政变如狂风骤雨,党组织的联络线被切断,他站在江边,望着来往船只,却找不到传递暗号的那艘。失联的苦闷像潮水般涌来,但他没放弃,决心用另一种方式为理想铺路。

1937年8月,淞沪会战的炮火震耳欲聋。上海闸北的街巷里,郭汝瑰作为第十八军第十四师参谋长,站在临时指挥部里,地图上密密麻麻的红蓝箭头诉说着战局的惨烈。日军坦克的轰鸣压过一切,第四十二旅旅长吓得手足无措,躲在掩体后连枪都握不稳。郭汝瑰咬紧牙关,主动请缨,接过指挥权。他站在前沿,灰尘满面,对士兵喊:“阵地不保,我死在这里!”

七天七夜,八千人的部队只剩两千,血染的战壕里,他写下遗书:“若阵地失守,我身膏野草。他日抗战胜利,乘舰过吴淞口,波涛如山,那是我来见你。”这份遗书,后来被陈诚看到,换来一顶银盔嘉奖,也让蒋介石记住了这个“能打”的四川人。

但战场上的英勇,只是郭汝瑰外表的盔甲。内心深处,他对国民党的腐败愈发失望。军官们在后方推杯换盏,士兵在前线血流成河,这种反差让他彻夜难眠。1945年,重庆上清寺的一间小屋里,他终于等到了一线曙光——老同学任廉儒带来了董必武的消息。董必武目光如炬,直视郭汝瑰:“你若回组织,固然好。但若留在国民党高层,为我们送情报,意义更大。”郭汝瑰点头,握紧拳头:“我干。”

1947年,南京的夏夜闷热,蒋介石官邸的会议室里,烟雾缭绕。郭汝瑰站在地图前,侃侃而谈,讲解山东战局的部署:“整编74师,坦克34辆,山炮36门……”蒋介石频频点头,白崇禧拍案叫好,只有杜聿明眯着眼,盯着郭汝瑰的背影,眼神里藏着狐疑。几天后,孟良崮战役爆发,74师全军覆没,张灵甫战死。杜聿明拍桌大骂:“这仗怎么打得这么邪门!”他想起郭汝瑰那份滴水不漏的作战计划,怀疑的种子越埋越深。

杜聿明的警觉并非空穴来风。1940年重庆的一次酒会上,郭汝瑰站在阳台,点着一支廉价纸烟,用手遮住火光,拒绝了递来的洋酒。旁人笑他“清简”,杜聿明却皱眉:“这家伙,活得像个苦行僧,太不像咱们的人。”

1948年,淮海战役前夕,杜聿明再也忍不住,找到蒋介石:“委员长,郭汝瑰有问题!他家连沙发都破了洞,哪有这样清廉的国民党军官?”蒋介石却哈哈一笑:“老杜,你这是嫉妒人家品行高洁!”杜聿明的警告,如石沉大海。

郭汝瑰的潜伏,的确滴水不漏。他用暗号传递情报,复印的《国民党战斗部队序列》塞进旧报纸,航空兵力数据藏在袖口,送往中共联络员任廉儒手中。每次行动,他都像走在刀尖上,稍有不慎便是万劫不复。1948年11月,淮海战役打响,解放军精准打击国民党防线,杜聿明兵败被俘,蒋介石才幡然醒悟,拍案大吼:“郭汝瑰是最大共谍!”可为时已晚,郭汝瑰早已带着72军在宜宾起义,红旗飘扬。

1981年5月,北京的医院病房里,夕阳透过窗帘洒在杜聿明的病床上。郭汝瑰推门而入,放下探视证,微笑着坐下。杜聿明撑起身子,眼神复杂:“又来看我?你是不是还欠我个答案?”郭汝瑰笑而不答,反问:“光亭,当年你凭什么一口咬定我是共产党?”病房里静得只剩呼吸声,杜聿明低声说:“你吃饭只点素菜,家里沙发破了都不换,还老揣着《孙子兵法》。除了共产党,谁这么怪?”

郭汝瑰哈哈一笑:“原来读兵书也能暴露身份?”

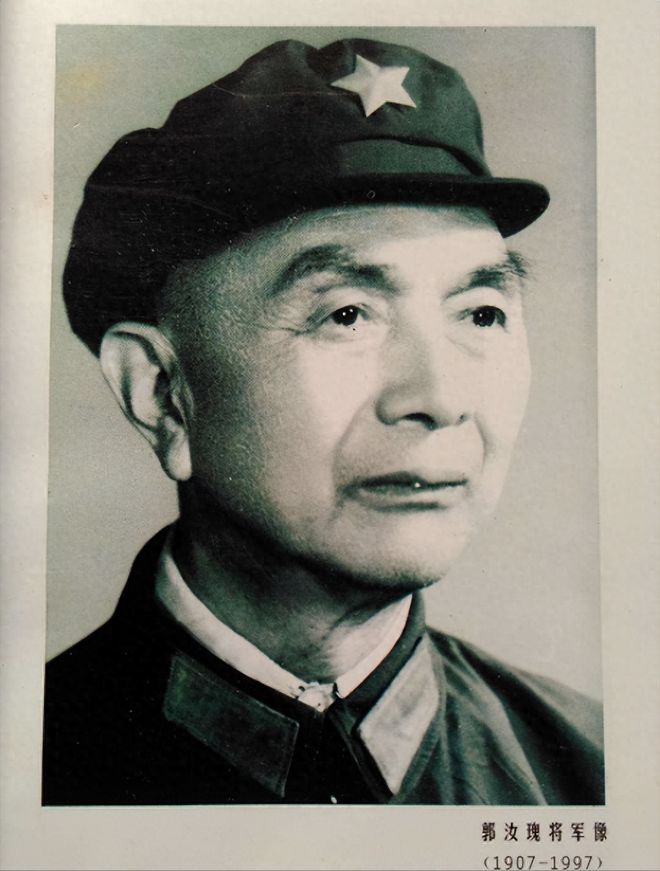

1997年10月23日,郭汝瑰因车祸去世,享年90岁。中央军委追悼会上,称他“为抗日战争和人民解放事业作出了重大贡献”。杜聿明,作为黄埔一期的名将,抗战中以昆仑关大捷闻名,却在解放战争中兵败被俘。晚年获特赦后,他坦然面对过去,病榻上的那场对话,是他对郭汝瑰复杂情感的最终释怀。