100多年前,满清政府的腐败无能使中国陷入了贫困和弱势,面临着列强的欺凌与压迫。在“甲午海战”中,中国遭遇了日本猛烈的进攻,国家的命运陷入了深深的困顿。正是在这风雨飘摇的时刻,一批批爱国英雄挺身而出,他们为了保卫国家和百姓,毫不犹豫地为国捐躯。邓世昌便是其中最为显赫的一个。纵使在战斗中并非弹尽粮绝,邓世昌为何依然毫不犹豫地驾驶舰船撞向敌舰“吉野号”?这个谜团一直困扰着后人,直到125年后,专家们才逐渐揭开了其中的真相。

邓世昌自幼聪慧异常,勤奋好学,在家乡就以优异的成绩完成了小学学业。邓世昌的父亲邓焕庄,虽然深知自己家境贫寒,但早就意识到,儿子若想成才,不仅要学习传统的儒家经典,还必须学习外国语言,掌握西方的先进科技。这样的想法在当时的中国简直是异想天开,因为那时,英语被视作“蛮夷之语”,很多人对此嗤之以鼻。

然而,邓焕庄并未放弃这个想法。他带着儿子来到了上海,决定让他进入教会学校,在那里,邓世昌开始接受西方的教育,学习英语和算术。邓世昌对这些新知识展现出了惊人的学习能力,不久便能流利地与外国教师交流,且能够阅读英文原版书籍。他的聪慧和进步迅速得到了教师们的高度评价,甚至在他周围的同学中都广泛传颂着他的聪明才智。

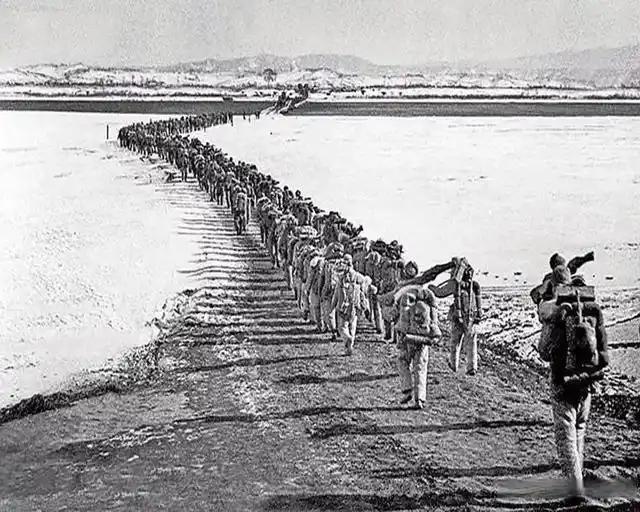

不负众望,邓世昌的努力最终得到了回报。为了报效国家,邓世昌和其他志同道合的青年一道,踏上了“建威号”这艘军舰,开始了海军生涯。随着中日甲午战争的爆发,明治维新的日本正积极扩张,在国内推行积极的“大陆政策”,中国面临的压力愈加沉重。清朝此时政权腐败,政治极为混乱,外强中干,战斗力严重不足。即使如此,邓世昌并没有退缩,反而义无反顾地投入到战斗之中。

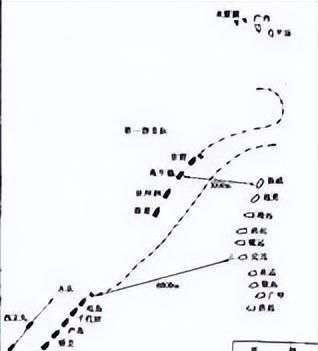

1894年9月17日,在黄海的“大东沟海战”中,邓世昌指挥着“致远号”英勇迎战。面对日军舰船的猛烈炮火,他冷静指挥,带领舰员们进行殊死抵抗。尽管“致远号”多次遭到攻击,舰身已经倾斜,舰内大火不断蔓延,但邓世昌依然鼓舞士气,坚定地说道:“吾辈从军卫国,生死置之度外。今天,不死即胜!”他看准日本主力舰“吉野号”的右舷,毅然决然地命令舰船全速冲向敌舰,决意以自己的生命换取敌方舰船的沉没。

然而,邓世昌的英勇行为并未能够达成预期的目标。面对“致远号”自杀式的撞击,日舰上的士兵惊慌失措,立即集结火力向“致远号”狂轰乱炸。最终,一颗炮弹击中了“致远号”的鱼雷发射管,爆炸产生的冲击波导致舰船迅速沉没。邓世昌被海水吞没,但在临终前,他拒绝了随行人员的救生圈,并坚定地说:“我立志杀敌报国,今死于海,义也,何求生为!”邓世昌心中的信念比生命还要重要,连他心爱的爱犬“太阳”也游到他身边,想要救他。他仍坚定地表示,与舰共存亡,最终按住狗头跃入水中,随同舰员250多人一起壮烈牺牲。

长期以来,人们曾认为“致远号”在战斗中已经完全弹尽粮绝,无法继续战斗,邓世昌的撞舰行为因此显得愈加悲壮。然而,经过专家的研究,才发现原来“致远号”并非处于绝望的境地,它仍然能够继续进行一段时间的抵抗。专家分析,邓世昌作出这一决策的背后,是他深知中国此役已无法胜利,且舰员的战斗素质不足,无法应对更长时间的战斗。他的选择,是想用自己的死换来敌方的重创,从而为后续的战局争取一线生机。

直到今天,邓世昌的英勇行为仍让无数人感动,成为了中国抗日英雄的象征。那种为国捐躯、无所畏惧的精神,令所有人深感敬仰。在国家危难之际,能够为保卫家国,宁愿牺牲自己的生命,邓世昌无疑是一位值得后人永远铭记的民族英雄。

资料来源:《清史稿》