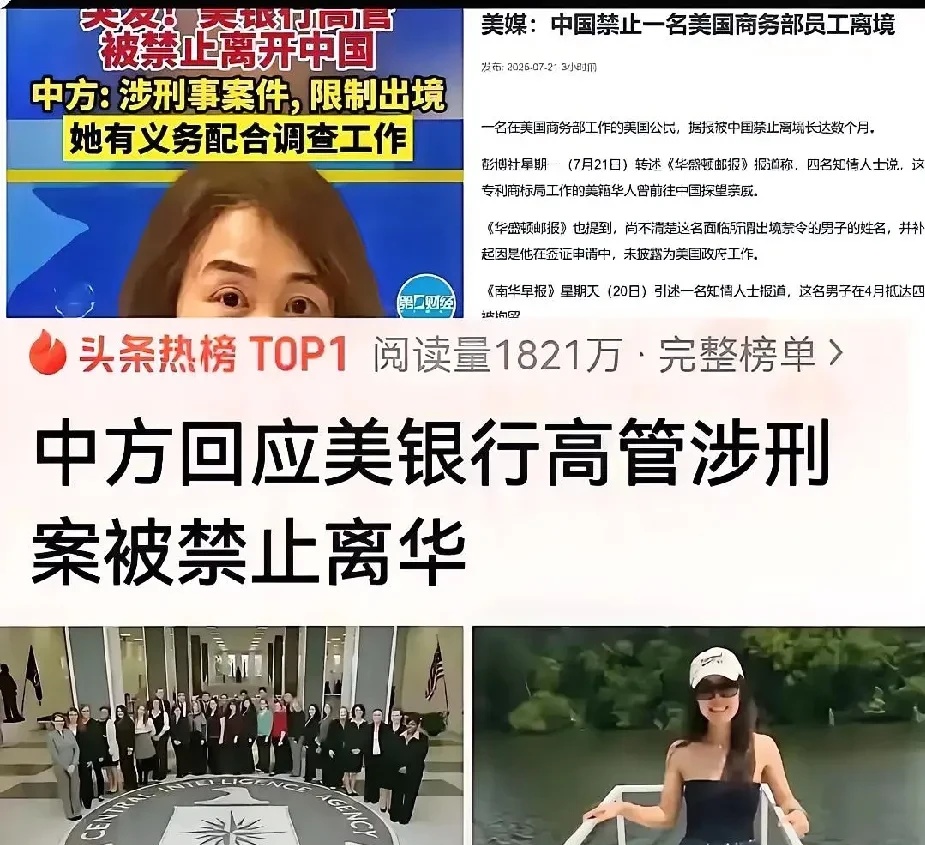

这两天首都机场T3航站楼的出入境大厅有点不一样——中方对一名美方某知名银行高管采取了限制离境措施的消息传开后,国际媒体的报道量比平时多了三倍。

西方世界的"震惊"不是假装的——在他们以往的想法里,"扣留别国人员"是美国独有的"外交手段",可这次,被"应对"的是美国官员,连名字、护照号都清清楚楚地公布了。

您想过为什么这事儿能让美国媒体集体"破防"吗?

说白了是他们心里那杆秤偏得太久——过去二十年,从法国阿尔斯通高管被"追捕",到日本东芝工程师被"审查",再到孟晚舟女士在加拿大被非法拘留,美国用"法律外衣"织的网,把多少国家的利益变成了自己的"人质"。

现在中国用同样的方式"回应",他们这才意识到:原来"游戏规则"不是美国一家说了算。

去年我在广州参加跨境法律实务沙龙,有位参与过国际经贸谈判的律师谈起这事直摇头:"以前我们总说'按国际规则办事',可有些规则是别人定的,咱们只能被动接受。

现在不同了——我们有《不可靠实体清单规定》,有《出口管制法》,就连人员往来的管理细则都细化到'具体情形'。"

就拿这次做法来说,从信息核实到程序启动,每一步都有明确的法律依据,连美方使馆都找不到半句反驳的理由。

这事儿跟2018年孟晚舟事件有什么区别?

老北京胡同里有句老话叫"来而不往非礼也",放在外交上也适用。

当年孟女士被非法拘留,我们在外交层面发声、法律层面起诉,用了整整三年才让她顺利回国;现在面对美方官员,我们的反应更快、依据更充分——这不是"以牙还牙",而是"以规则对规则"。

就像深圳前海的企业常说的:"制度优势不是嘴上说说,是真能在关键时刻顶得住的。"

您注意没?

这两年中国在外交场合的"应对"越来越有条理——从对某些国家企业的"不可靠清单",到对特定人员的入境限制,每次出手都像精密仪器调整过的。

以前总有人批评"中国外交太软",现在看,软的是态度,硬的是底线;柔的是方式,刚的是原则。

就像故宫的红墙,看着庄重威严,可真遇上风雨,那砖缝里的糯米浆比钢筋还结实。

老话说"拳头收回来,打出去才更有力",这次能让美国官员"滞留"机场,靠的不是偶然,是我们这些年在法治建设、外交体系、国际规则博弈中积累的"硬实力"。

您觉得这事儿对未来的国际交往会有什么影响?

是会让美国收敛点"长臂管辖",还是会引发更多类似的"应对"?

各位读者你们怎么看?

欢迎在评论区讨论。