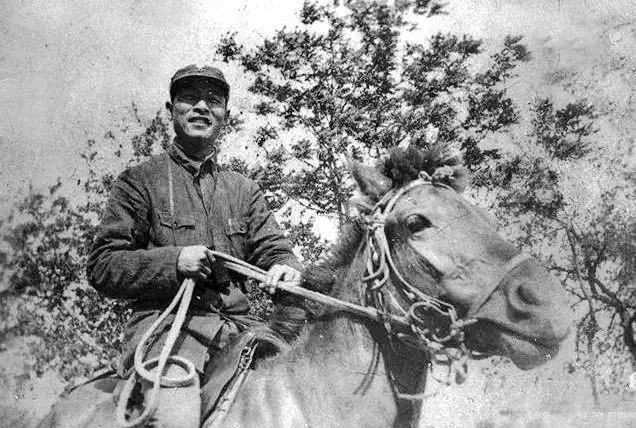

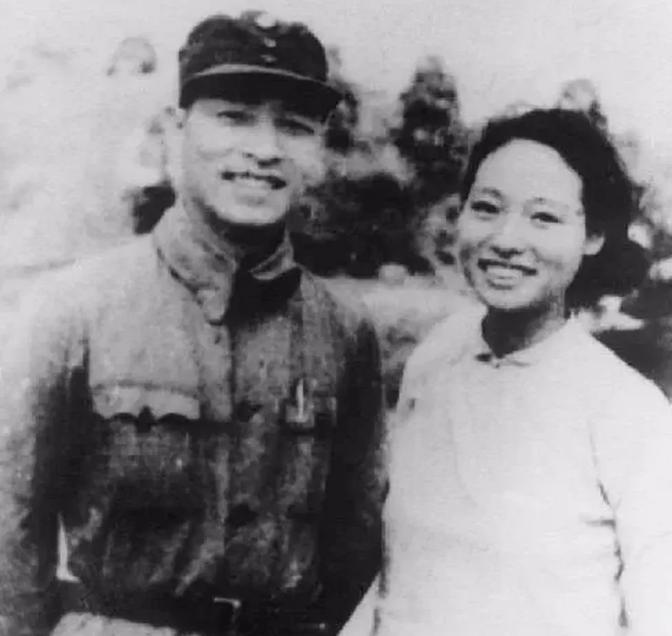

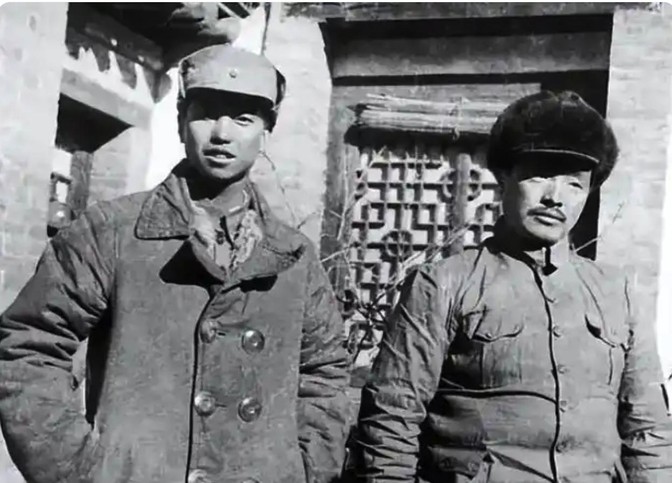

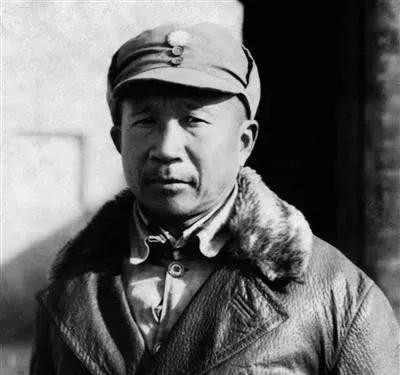

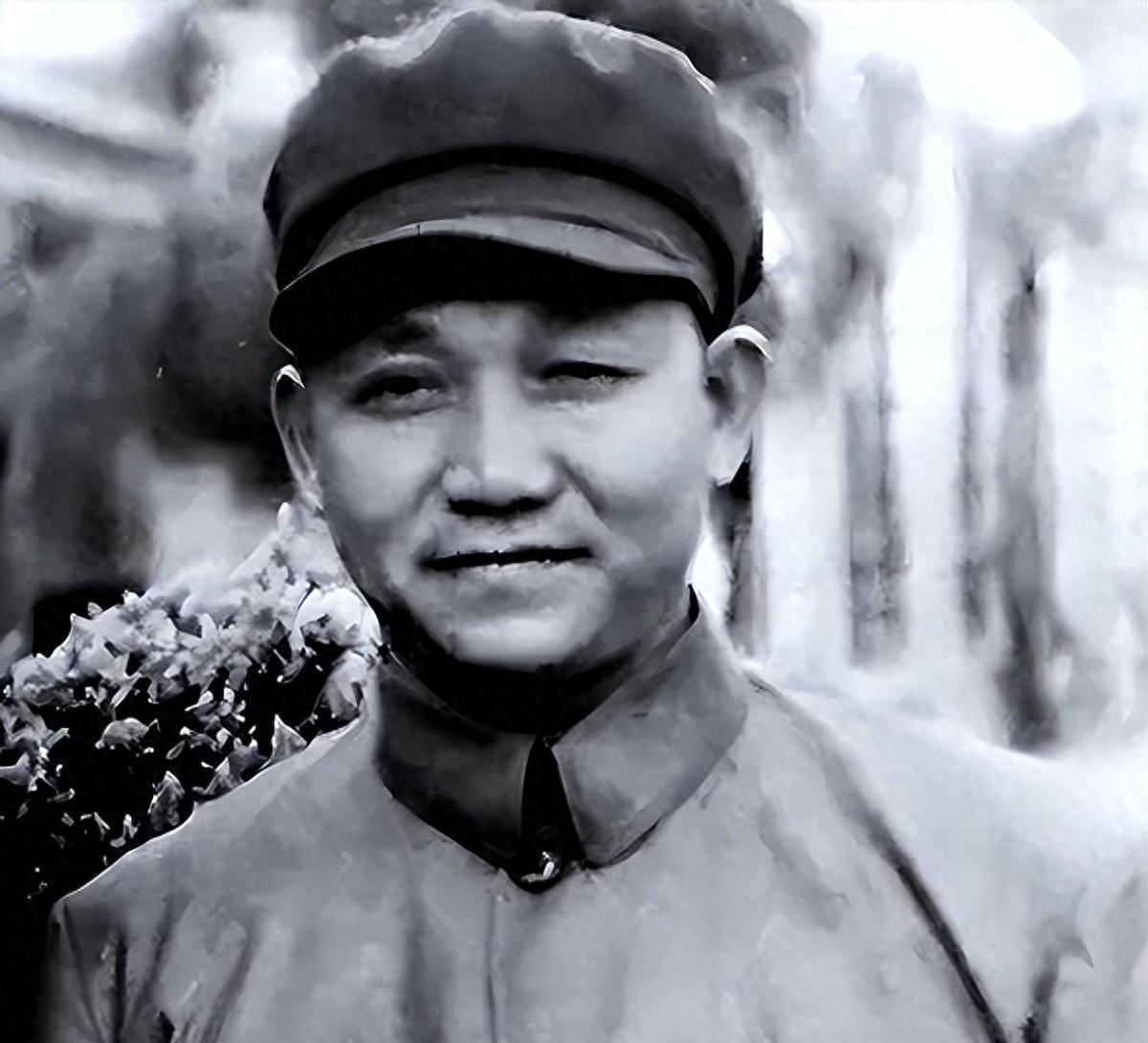

皖南事变后新四军重建,为了优待部队中的干部,新四军军部决定给旅级以上干部开小灶,伙食从优。各师都认真地执行了,唯独彭雪枫的第四师“抗命不遵”,代军长陈毅亲自来督促也没用,彭雪枫就是不答应。 新四军重建之际,一道看似寻常的"开小灶"命令竟然让一位师长公然"抗命",连代军长陈毅亲自督促都无济于事。这位倔强的师长究竟有何考量?这场关于"小灶"的较量背后,又隐藏着怎样的军队传统与精神品格? 皖南事变后的1941年,新四军面临重建的严峻挑战。军部考虑到干部们长期征战、身体亏损,决定给旅级以上干部开小灶,改善伙食待遇。这个决定传达下去后,各师都积极执行,唯独第四师师长彭雪枫坚决不同意。 彭雪枫,中国工农红军和新四军杰出的指挥员、军事家。参加过历次反"围剿"斗争和二万五千里长征。他深知官兵一致是人民军队的根本传统,认为越是条件艰苦,干部就越应该与战士们同甘共苦。在他看来,新四军刚刚重建,各方面条件都很困难,这时候搞特殊化只会损害军队的团结。 军部的决定确实有其道理。新四军一无饷源,二无后勤供应,生活艰难,物质条件甚差。新四军常年战斗在华中敌后,生存环境比八路军更加恶劣。师、旅级干部大多是参加过长征的老红军或坚持南方三年游击战争的老革命,他们在过去的战斗岁月里普遍受过重伤,加上长期营养不良,身体状况确实堪忧。 代军长陈毅听说第四师的情况后,专程赶到第四师驻地。他发现彭雪枫确实在执行军部决定——食堂里按小灶标准准备了干部饭菜,但彭雪枫本人却端着饭盒到战士们中间用餐,吃的还是那些简单的白菜、萝卜、土豆丝、烧豆腐。 陈毅特意询问炊事班的战士,得到的回答是:"我们吃什么,师首长就吃什么,有盐同咸,无盐同淡。"这让陈毅既感动又无奈。他找来彭雪枫,语重心长地解释军部决定的初衷:"你要考虑军部党委决定旅以上干部吃小灶为的是什么?不是为了让你们享受,是为了照顾老干部的身体健康,是为了克服单纯的'平均主义'。" 陈毅进一步强调:"你们身体的好坏,不是你们个人的事。"他试图让彭雪枫明白,干部的身体健康关系到部队的战斗力,关系到革命事业的成败。 面对陈毅的劝说,彭雪枫虽然表面上答应了,但内心仍然过意不去。他说跟战士们一起吃饭热闹,陈毅哭笑不得地回应:"这不是什么热闹不热闹的问题。军令如山,你要马上执行。" 迫于军令,彭雪枫只好同意开几天小灶。但陈毅一离开,他又端着碗走向了战士们的餐桌。其他师领导见状,也都效仿起来,小灶再次名存实亡。陈毅听说后,只能无奈地说:"这彭雪枫是个犟头。" 彭雪枫的坚持并非出于个人喜好,而是对人民军队性质的深刻理解。他始终认为,官兵一致是革命军队区别于旧军队的根本标志,任何形式的特殊化都可能动摇这个根基。在他看来,干部与战士共同承担艰苦,才能真正赢得战士们的信任和拥护。 这种品格在彭雪枫的一生中始终如一。1940年夏天,彭雪枫率领八路军第四纵队转战于豫皖苏边区时,住在王心乙大爷的家中。有一天下了大雨,彭雪枫忽然想到王大爷家的小牛犊还拴在树上,于是连雨帽也未戴就向外跑,他冒着大雨将王大爷家的小牛犊牵了回来。这样的细节体现了他对人民群众的深厚感情。 1944年9月11日,在河南夏邑八里庄同敌人作战指挥时牺牲,时年37岁。彭雪枫用鲜血和生命书写了一名共产党人的本色,是抗日战争中新四军牺牲的最高将领。他的牺牲震动了整个新四军,也让那场关于"小灶"的争议有了更深层的意义。 彭雪枫的"抗命"故事至今仍能给我们启发。在今天这个物质相对丰富的时代,我们是否还需要这种"有盐同咸,无盐同淡"的精神?你认为领导干部应该如何处理好个人待遇与群众利益的关系?欢迎在评论区分享你的看法。