导语

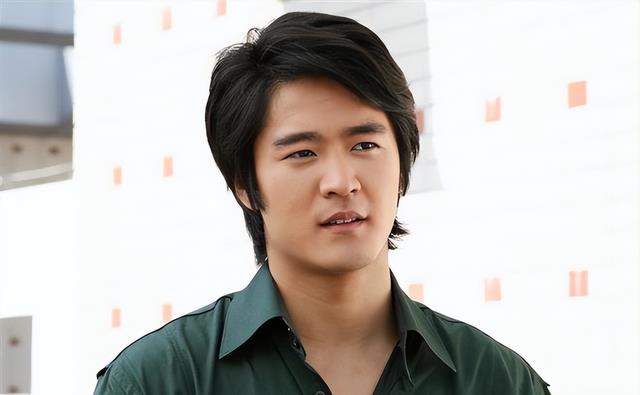

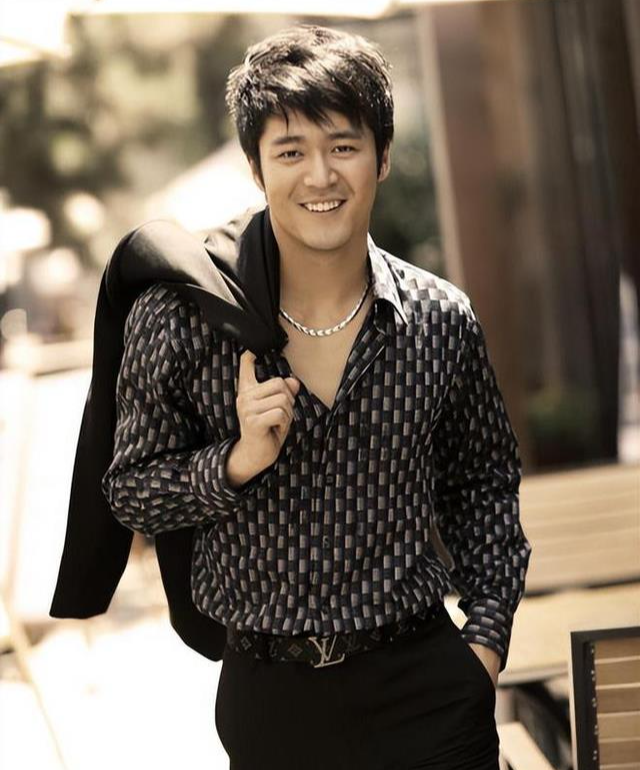

在娱乐圈,闪耀的明星背后往往隐藏着不为人知的心灵挣扎。尚于博,这位曾经炙手可热的年轻演员,在事业巅峰的短暂时光中,创造了无数令人难忘的角色。然而,他在28岁时因抑郁症选择结束自己的生命,留下了无尽的遗憾和痛苦。尚于博的故事不仅是一个关于艺术梦想与生命脆弱性的故事,更是一段关于爱与希望的传递,让我们重新审视心理健康的重要性。

艺术梦想与孤独的成长

尚于博出生在一个充满艺术氛围的家庭,父母的职业生涯让他从小就沐浴在表演艺术的光环下。然而,随着父母忙于商海,尚于博不得不独自面对生活的孤独,电视成为他最亲密的朋友。在这段孤独的时光里,艺术不仅是他的陪伴,更成为他内心深处的梦想。

在高中阶段,尚于博终于找到了归属感,逐渐融入同学的圈子。他立志成为一名演员,并为此付出了巨大的努力。考入中央戏剧学院是他梦想成真的第一步。在校期间,他积极参与话剧表演,积累了宝贵的舞台经验。这些经历不仅锻造了他的表演技能,也让他更加坚定了自己的艺术梦想。

尽管尚于博在演艺道路上取得了初步的成功,但他内心的孤独感却始终挥之不去。身处喧嚣的娱乐圈,过去的孤独经历让他更加敏感和脆弱。艺术梦想带给他希望,却也成为他内心挣扎的源头。这个矛盾的心态,让尚于博在事业的光辉背后,隐藏着更深层次的痛苦。

在表演艺术的世界里,尚于博不仅是一个追梦者,更是一个不断挑战自我的勇者。尽管他在事业上取得了成功,却始终没有找到内心的平静。这种内心的矛盾和挣扎,最终演变为他无法承受的心理负担。

崭露头角与隐秘的挣扎

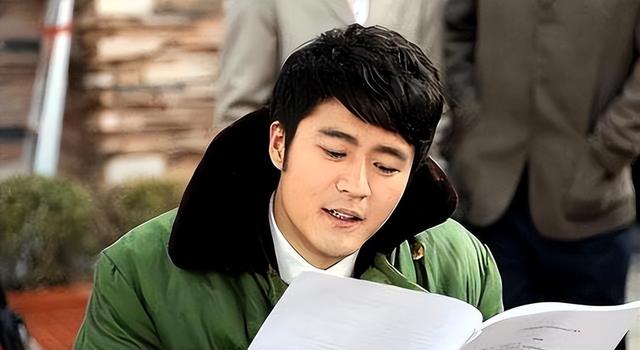

2004年,尚于博正式步入演艺圈,参演了多部影视作品,逐渐在娱乐圈崭露头角。他的表演才华和敬业精神赢得了观众的赞誉和业内的认可。然而,随着名气的增长,外界的期望和压力也随之而来,这让尚于博的内心更加沉重。

在这个过程中,尚于博努力平衡工作与生活,希望能在演艺事业上取得更大的成就。然而,这种压力让他的心理负担日益加重,抑郁症的阴影悄然降临。尽管身边有人关心和支持,但他始终无法向外界倾诉自己的痛苦,选择独自承受。

在2011年,尚于博被诊断为重度抑郁症,这个消息让他的家人和朋友感到震惊和无奈。尽管在专业人士的帮助下,他努力战斗,但抑郁症却如影随形,最终导致他做出了一个令人心碎的选择。在他去世前的日子里,尚于博留下了17字遗言,这简短的话语充满了对生活的无奈和对亲人的眷恋。

尚于博的早逝不仅是娱乐圈的损失,也让无数人反思心理健康的重要性。虽然他在短暂的生命中取得了辉煌的成就,但最终却被抑郁症这个无形的敌人击倒。这个故事提醒我们,关注心理健康,理解和支持那些身陷抑郁的人,是社会共同的责任。

爱与希望的传递

尚于博的去世给他的母亲毛爱珍带来了巨大的打击,但她很快意识到,继续儿子的艺术梦想和传播爱与希望才是更有意义的事情。因此,她决定成立上善基金会,致力于抑郁症的科普和患者支持工作。通过基金会的努力,超过十万名抑郁症患者得到了帮助。

在毛爱珍的带领下,上善基金会积极开展抑郁症的公益宣传活动,提高公众对抑郁症的认识和理解。通过组织讲座、社区活动和心理健康支持小组,基金会为患者及其家属提供了一个沟通和支持的平台。这不仅帮助患者走出阴霾,也让社会更加关注心理健康问题。

基金会的工作也得到了社会各界的支持和参与。越来越多的人开始关注心理健康,愿意分享自己的故事,帮助他人。这种开放和互助的氛围,让更多的人意识到,面对抑郁症并不是孤立无援的,而是可以在爱与希望中找到力量。

通过尚于博的故事,社会对心理健康问题的关注度有了显著提升。人们开始反思,抑郁症并不是个人的弱点,而是一种需要认真对待的疾病。通过教育、宣传和支持,我们可以帮助更多的人走出抑郁的阴霾,迎接更加美好的生活。

抑郁症的隐蔽性和复杂性

抑郁症被称为“隐形杀手”,因为它的症状常常不易被察觉。许多人在日常生活中看似正常,但内心却可能承受着巨大的痛苦。尚于博的故事就是一个例证,他在外界看来是一位成功的演员,但实际上,他一直在与抑郁症作斗争。

抑郁症的复杂性在于其病因多样,包括遗传、环境、心理等多方面因素。对许多患者来说,抑郁症并不是一次简单的情绪低落,而是一种长期的心理疾病,可能需要长期的治疗和支持。对于公众而言,了解抑郁症的症状和影响至关重要,这有助于早期识别和干预。

抑郁症患者常常面临 stigma,即社会对心理疾病的误解和偏见。这种 stigma 不仅使患者在寻求帮助时感到羞愧,还可能导致他们更加孤立无援。因此,提高公众对抑郁症的认知,消除社会偏见,是每个人的责任。

随着社交媒体的普及,抑郁症的讨论越来越频繁。然而,这也带来了一些问题。一些不负责任的言论可能传播误解和偏见,进一步加深了社会 stigma。因此,社交媒体平台和用户都有责任确保讨论是基于事实和同情,而不是误导和偏见。

艺术与心理健康的交汇

尚于博在追求演艺梦想的过程中,艺术一直是他表达自我的重要方式。然而,艺术的压力和复杂性也可能成为心理负担。如何在艺术创作中保持心理健康,是每位艺术工作者都需要面对的问题。

艺术不仅是一种表达形式,也可以成为减压和疗愈的工具。许多心理健康专家建议,通过艺术创作,如绘画、音乐和戏剧,可以有效缓解心理压力,提高情绪和心理健康。尚于博的故事提醒我们,艺术不仅是工作,更是生活的一部分。

在教育中,应该更加重视艺术对心理健康的积极影响。无论是让学生参与戏剧表演,还是鼓励他们参与音乐和美术活动,都是帮助他们发展情感表达能力和舒缓压力的有效方式。通过艺术教育,学生可以学会更好地面对生活中的挑战。

社会也应鼓励和支持艺术与心理健康的结合。通过社区活动和公益项目,推广艺术疗法和心理健康教育,让更多人受益。这不仅有助于提高公众的心理健康水平,也为艺术工作者提供了一个支持和交流的平台。

在社交媒体时代,艺术作品的传播和交流变得更加便捷。然而,这也带来了新的挑战,如过度的商业化和竞争压力。艺术工作者需要学会在这种环境中保持心理健康,找到个人的创作动力和价值。

建立全面的心理健康支持系统

为了更好地应对心理健康问题,建立一个全面的心理健康支持系统至关重要。这不仅包括专业的医疗服务,还需要社会的广泛参与和支持。通过教育、社区和政府的协作,我们可以创建一个更加健康和支持的环境。

教育系统应当在心理健康教育中扮演重要角色。学校应为学生提供心理健康教育课程,帮助他们了解心理健康的重要性,学会识别和管理自己的情绪。通过学校心理辅导服务,学生可以在遇到心理问题时及时获得帮助。

社区在心理健康支持中也扮演着关键角色。社区应建立心理健康支持小组,开展心理健康知识普及活动,为居民提供一个交流和分享的平台。通过社区的力量,帮助更多人认识到心理健康的重要性,减少 stigma,提高心理健康水平。

政府在推动心理健康政策和服务方面也应发挥重要作用。政府应加大对心理健康服务的投入,支持心理健康研究,推动相关法律法规的制定和实施。通过政策的推动,为心理健康服务提供一个更加完善和可持续的发展环境。

社会各界,包括企业、媒体和公众,也应积极参与到心理健康支持中。企业可以为员工提供心理健康服务,媒体可以负责地报道心理健康问题,公众可以通过参与公益活动,为改善心理健康问题贡献力量。

结语

尚于博的故事让我们意识到,心理健康问题不仅影响个人,也对家庭和社会产生深远影响。通过关注和支持心理健康,我们不仅可以帮助那些身陷困境的人,也可以为社会带来更多的理解和包容。让我们共同努力,创造一个更加关爱和理解的社会环境,让每个生命都能在爱与希望中闪耀光芒。