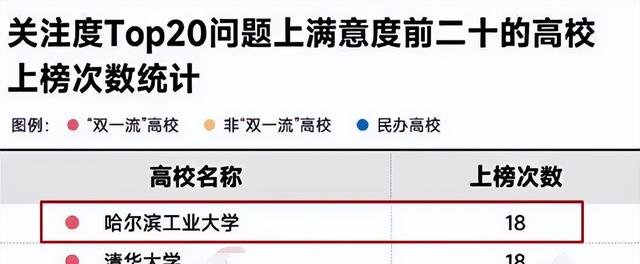

在高考志愿填报这场“信息战”中,一不留神,就可能陷入“天坑专业”的陷阱。近日,哈尔滨工业大学因其在国家专项计划中的专业配比问题,引发了热议。这所被誉为“国防七子”的顶尖高校,却被部分家长吐槽“把冷门专业都分给了农村娃”。这背后的争议不仅仅在于“冷门专业”的标签,更在于教育公平、资源分配和信息透明的问题。

“天坑专业”真的坑吗?

让我们先从“天坑专业”这个网络热词说起。它通常指那些看似高大上,却就业困难、薪资较低的专业,比如“生化环材”类。家长们的吐槽也不是空穴来风:高分考入名校,却发现自己学的是冷门专业,未来就业似乎成了难题,难免会心生不满。特别是对于农村孩子来说,高考是改变命运的重要机会,若选错专业,可能直接影响未来的发展。哈工大被推上舆论的风口浪尖,其根源就在于国家专项计划中热门与冷门专业的巨大反差。

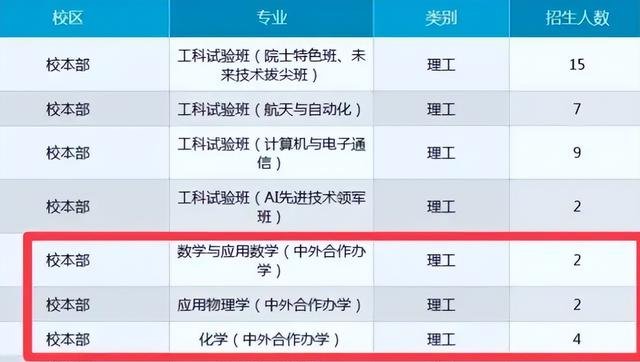

在哈工大的普通招生中,工科试验班是备受关注的“香饽饽”。航空与自动化、计算机与电子通信、AI高级技术等方向,听着就让人觉得“钱景光明”。这些专业不仅对接国家高端产业需求,也是社会争抢的人才资源。而到了国家专项计划里,专业却变成了“智能土木”“先进材料”“新材料化工”……这些乍一看和“高精尖”挂钩,实则被打上了“天坑”的标签。这样的专业分配,难怪会让家长们觉得农村娃被“区别对待”了。

哈工大究竟是无奈之举,还是别有用心?

其实,事情并没有那么简单。一方面,专项计划的初衷是帮助边远地区、脱贫地区的学生接受优质教育资源,这本身是件好事。但另一方面,热门专业的名额有限,高校在平衡资源分配、维持教学体系完整的过程中,不得不对专业设置做出妥协。冷门专业虽然就业率低,但在高等教育体系中,它们依然是不可缺少的一环。比如材料类专业,虽然被调侃为“天坑”,但它支撑的是航天、国防等国家重大项目。换句话说,冷门专业并不等于无用,关键在于你是否能成为那个“有用的人”。

但话说回来,家长们的愤怒也并非毫无道理。农村学生的信息获取能力相对较弱,他们更倾向于追求名校光环,却容易忽略专业的实际情况。“校本部”三个字听起来很正统,但却隐藏了冷门专业的“真相”,这种不对称的信息差,无疑让农村孩子处于劣势。家长们的担忧,其实是对教育公平的诉求:既然专项计划是为了帮助农村学生,为何不让他们在热门专业上也有更多机会?

冷门专业的“另一面”

冷门专业真的只能让人“望坑兴叹”吗?未必。在哈工大这样的顶尖高校,即便是天坑专业,其就业率依然能达到98%。比如“焊接专业”,听起来像是干苦力,可实际上,它对应的是导弹焊接等尖端技术,薪资待遇丝毫不逊色于热门行业。这证明了一个道理:冷门并不可怕,可怕的是你没有真正了解它的价值。

更何况,哈工大的保研率和深造率一直居高不下,推免率接近一半,深造率更是达到了66%。即便本科阶段选了冷门专业,研究生阶段依然可以转向更热门的方向。只要专业能力顶尖,你就能从“天坑”爬向“高峰”。所以,那些吐槽“农村孩子被坑”的人,或许忽略了哈工大培养“国之重器”的本质。冷门专业对于普通高校来说可能是“坑”,但对于哈工大来说,它们是对接国防航天、国家战略需求的重要支柱。

教育公平需要更多透明度

不过话说回来,家长们的质疑其实给高校提了个醒。在信息透明化的时代,如何让考生和家长真正了解不同专业的特点和前景,是每所高校需要认真思考的问题。冷门专业可以存在,但不能靠“文字游戏”来吸引不知情的考生。比如,“智能土木”和“先进材料”这样的名字,确实听起来很时髦,但它们的实际就业方向和社会需求,是否应该被更清晰地传达给学生?如果招生信息更加公开透明,考生和家长也许就不会轻易掉入“低分名校”的陷阱。

而从另一个角度看,选择专业不仅仅是高校的责任,考生和家长也需要提高自身的信息搜集能力。高考志愿填报,其实也是一场“信息战”。如果你只看高校排名,忽略了专业设置和未来发展,那被“坑”的可能性自然会增加。真正的学霸,早就对自己的未来方向有了清晰规划,不会为了低分录取而将就;而农村学生,也完全可以通过努力,考上高分,选择自己喜欢的专业。名校光环固然重要,但专业的适配度和兴趣同样关键。

高等教育的“平衡术”

哈工大的这场争议,其实折射出当前高等教育资源分配中的深层次问题。当高校既要满足社会需求,又要兼顾教育公平时,如何在热门和冷门之间找到平衡?当冷门专业承载着国家战略需求时,如何让考生更好地理解它们的意义?这些问题,不只是哈工大需要思考的,也是整个教育体系需要面对的。

那么问题来了:冷门专业是“坑”还是“宝”,真的只取决于专业本身吗?教育资源的分配是否还能更加人性化、透明化?对于农村考生来说,如何在名校和专业之间做出更智慧的选择?这些问题,或许值得我们每个人深思。

那么最后留个问题:如果是你,会选择低分的名校冷门专业,还是高分的普通院校热门专业?你怎么看待“天坑专业”背后的争议?