一记响亮的耳光,扇在了李小龙模仿者的脸上,也扇在了公众对于娱乐与尊重的认知上。向佐“致敬”李小龙的举动,原本是想复制“摸鼻梁”梗的成功,制造新的网络热点,却意外引发了一场舆论风暴。这看似简单的肢体冲突,背后却交织着复杂的娱乐逻辑、个人动机以及网络舆论的放大效应,值得我们深入探讨。

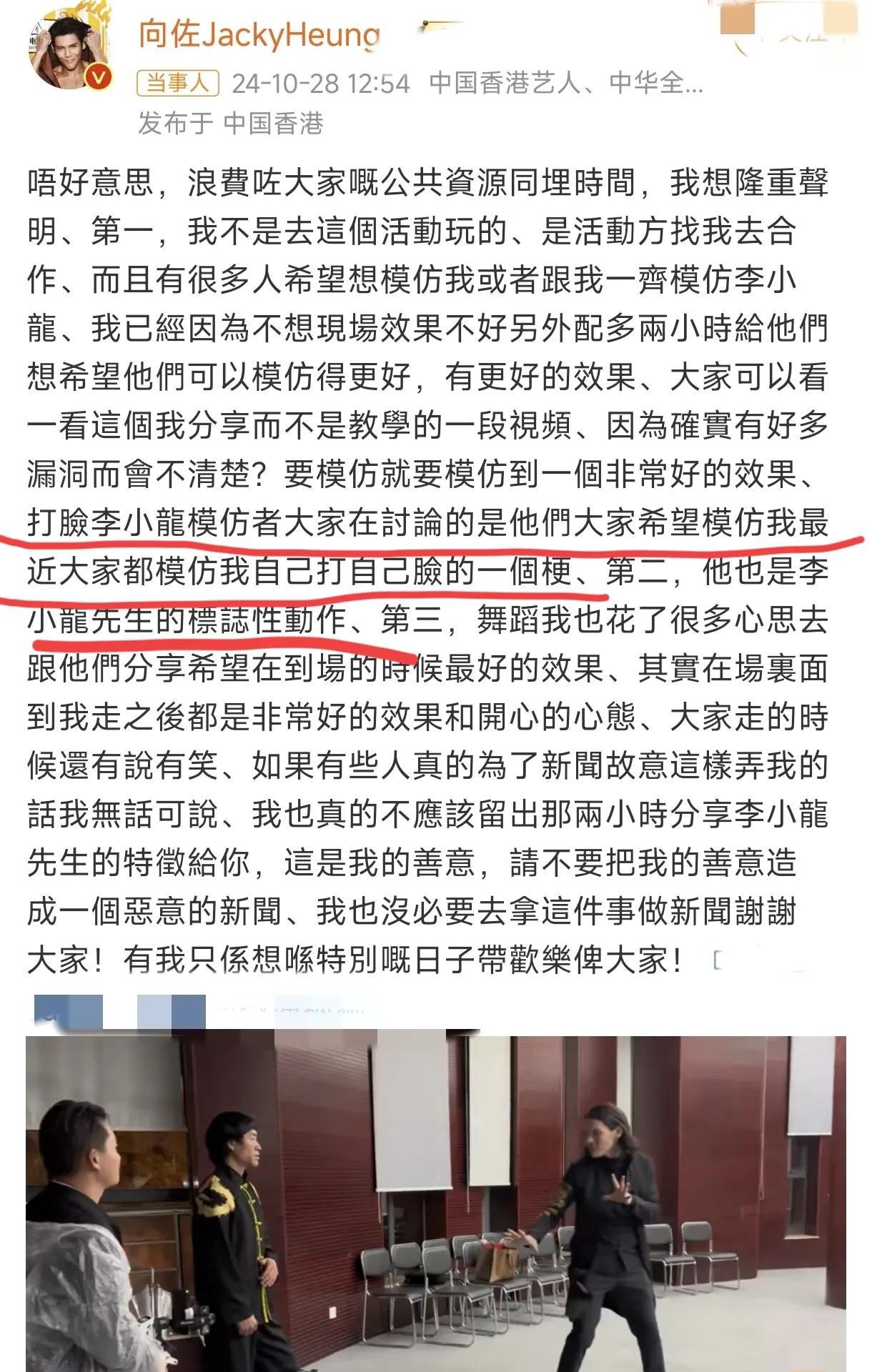

事件发生后,网络上迅速形成了两大阵营。支持向佐的网友认为,这只是一场娱乐活动,不必上纲上线。他们觉得李小龙模仿者既然参与了活动,就应该预料到可能发生的意外情况。况且,向佐在事后也解释了这是事先安排好的环节,并无恶意。他们甚至调侃道,李小龙模仿者是不是想“碰瓷”向佐,借机炒作自己。

而另一部分网友则对向佐的行为表示强烈谴责。他们认为,无论是否事先安排,未经他人同意就打人都是不尊重他人的表现。尤其是在公众场合,这样的行为更是有损形象。他们指出,即使是“致敬”李小龙,也应该选择更合适的方式,而不是以这种带有暴力色彩的动作来表达。更何况,李小龙的精神内核是武术和哲学,而不是简单的“扇耳光”。

李小龙模仿者事后的反应也加剧了事件的争议性。在现场,他并没有表现出明显的不满,甚至有说有笑。然而,事后却选择了报警,并将事件定性为“民事纠纷”。这种前后不一的举动,让许多网友感到困惑。有人猜测他是想借此机会提高自己的知名度,也有人认为他是经过深思熟虑后,才决定维护自己的权益。真相究竟如何,我们不得而知,但这恰恰反映了当下娱乐圈的复杂生态:真真假假,虚虚实实,让人难以辨别。

向佐事件并非个例,它折射出当下娱乐圈普遍存在的“娱乐至上”的现象。为了博取眼球,制造话题,一些明星不惜突破底线,挑战公众的接受度。他们热衷于制造各种“人设”,沉迷于炒作和营销,却忽略了对艺术的追求和对职业道德的坚守。这种浮躁的氛围,不仅败坏了娱乐圈的风气,也误导了年轻一代的价值观。

在这个流量为王的时代,数据似乎成了一切的衡量标准。粉丝数量、话题热度、点赞评论,这些数字背后,隐藏着巨大的商业利益。为了追逐这些数字,一些明星和经纪公司不惜一切代价,甚至不惜制造争议,引发骂战。他们深谙网络传播的规律,懂得如何利用热点事件来提升自己的曝光度。然而,这种短视的行为,最终只会损害他们自身的形象,甚至葬送自己的职业生涯。

尊重,是一个永恒的话题。在任何场合,尊重他人都是最基本的礼仪。尤其是在娱乐圈这个充满名利诱惑的圈子里,更应该保持一颗敬畏之心,尊重他人,尊重艺术,尊重自己。一个真正优秀的艺人,不仅要有过硬的专业技能,更要有高尚的道德情操。

向佐事件也暴露出网络舆论的双刃剑效应。一方面,网络舆论可以监督明星的行为,维护公众的利益。另一方面,网络舆论也可能被恶意利用,成为攻击和诽谤的工具。在信息爆炸的时代,我们更需要保持理性思考的能力,不盲从,不跟风,不造谣,不信谣。

回到事件本身,向佐的“致敬”最终变成了一场尴尬的闹剧。这不仅损害了他自身的形象,也对李小龙的形象造成了一定的影响。这记耳光,打在了李小龙模仿者的脸上,也打在了公众对于尊重和娱乐的认知上。

这起事件也引发了我们对于“致敬”的思考。真正的致敬,应该是对被致敬对象精神内核的传承和发扬,而不是简单的模仿外在形式。向佐的“致敬”,显然缺乏对李小龙精神的深入理解。他只看到了李小龙的“武”,却忽略了李小龙的“道”。

我们不妨回顾一下李小龙的生平。他不仅是一位武术家,更是一位哲学家、思想家。他创立的截拳道,不仅仅是一种格斗技巧,更是一种人生哲学。他倡导“以无法为有法,以无限为有限”,强调自我表达和精神解放。他的一生,都在追求真理和自我超越。

如果要真正的“致敬”李小龙,就应该学习他的精神,传承他的思想,而不是简单地模仿他的动作。向佐的“扇耳光”,不仅没有体现出李小龙的精神,反而显得有些轻佻和儿戏。

对于年轻一代的艺人来说,向佐事件是一个警示。在追求名利的同时,不要忘记自己的初心。要时刻保持清醒的头脑,不要被流量和数据冲昏了头脑。要用心打磨自己的作品,用实力说话,用作品赢得尊重。

根据相关数据统计,近年来,娱乐圈的负面新闻层出不穷,明星的形象屡屡受损。这不仅影响了娱乐圈的整体形象,也对社会风气造成了一定的负面影响。我们需要反思,如何才能营造一个更加健康、和谐的娱乐环境。

我们需要加强对艺人的职业道德教育,引导他们树立正确的价值观。我们需要建立更加完善的行业规范,约束明星的行为,维护公众的利益。我们需要鼓励媒体进行客观、公正的报道,引导舆论的健康发展。

更重要的是,我们需要提升公众的审美水平和价值判断能力。不要盲目追星,不要被流量和数据所迷惑。要理性看待娱乐圈的现象,不跟风,不炒作。要用自己的判断力去评价明星的作品和行为。

向佐事件只是娱乐圈的一个缩影,它反映了当下娱乐圈的一些问题。我们希望,通过对这起事件的反思,能够促使娱乐圈更加健康、规范地发展。我们也希望,每一个艺人都能够不忘初心,牢记使命,用自己的作品和行动,为社会传递正能量。