文章摘要:在战国诸侯争霸进程中,秦统治者对法家学说可谓是青睐有加。作为中国历史上第一个大一统中央集权帝国的皇帝,秦始皇的一统六合,实乃凭力而胜。然在随后建构帝国政治统治思想时,却在先秦以来的众多诸子学说中,最终选择“五德终始”说,以之为王朝立论。探究其因,主要有三:首先,相较于其时其他诸子学派务以为治的具体论说,独有邹衍“五德终始”说关注的是王朝之间的兴替更迭,更具形而上的超越性,这符合以武力所建构起来的政权进行合法性论证之所需。其次,“五德终始”说契合了秦传统的“受命”意识。依“五德终始”说,秦帝国得享“水德”之运,这不仅为君权张目,给予了帝国统治者“君权神授”的合法性,而且也能够为帝国统治者“重法”“偏法”的个性喜好提供源于“德运”“德性”的本体依据。再次,“五德终始”说依凭、内蕴的阴阳五行思想,不仅与秦文化深相契合,更与秦人日常民生信仰密切相关,故择取其为帝国合法性作论,就更易获得广大民众的认同与遵奉。

作为中国历史上第一个大一统中央集权的秦帝国,最终因“一夫作难”导致“二世而亡”“终为天下笑”。在随后的“过秦”论中,所论者大多指向帝国施政者的“事皆决于法”,认为“秦之重法,犹盛三代之重礼乐也!”然则,在秦统治者而言,“事皆决于法”的施政,与其说是其刻薄寡恩的个性推动,毋宁说是其对以“合五德之数”天命的崇奉使然。即是说,“事皆决于法”的施政是帝国统治者对于“五德终始”说信奉与遵从的结果,“刚毅戾深,事皆决于法,刻削毋仁恩和义,然后合五德之数。于是急法,久者不赦”。对此,学界虽然给予了程度不同的关注与探讨,但是囿于所论主题的不同,已有研究对于两者之间内在的理路鲜少深入探究。基于此,笔者拟从“五德终始”说较之先秦其他诸子学说在学理意蕴上的超越性,帝国统治者基于构筑政权合法性而对“君权神授”的天命诉求,以及“五德终始”说与秦传统文化中阴阳五行思想观念的深相契合诸方面予以探究, 以期揭示, 一直对法家学说青睐有加的秦统治者,缘何在帝国意识形态构筑过程中最终择取“五德终始”说。

一、“五德终始”说:为王朝立论对于一个政权而言,合法性的取得,不仅是“一个政治体系存在、持续、稳定和发展的基础和前提”,更“意味着某种政治秩序被认可的价值”。故而任何一个政权自其创设伊始,其首要的政治任务便是谋求能够为其合法性进行建构的学说。作为中国历史上第一个大一统的帝国——秦王朝自然亦不例外。

历经春秋战国数百年的争霸与兼并之战,公元前221年,中国历史上第一个大一统的专制主义中央集权政体——秦帝国最终得以建立。在借助武力统一六合之后,摆在秦统治者面前的当务之急,则是需要进行一套意识形态亦或信仰系统的建构。该系统一方面要对于既存统治政权的合法性、正当性进行说明,以此让现有政权获得民众的认同。其由诚如学者所论,“任何政权,若想进行有效与稳定的统治,绝不能只诉诸武力,而是要人民承认它的合法性”。故“任何一种统治的持续行使,总是需要某种对于正当性的成功要求,‘正当性’使统治者拥有来自下层的某种程度的自愿性认同,而不必完全依赖镇压性的统治力量”。另一方面,该系统还要可以用之指导国家机器运作,并能为社会所普遍接受。即是说,摆在其时秦帝国统治者面前的首要政治任务,是要让民众对于既存统治予以接受和认同。而这一任务的实现,单凭政权的强制力又是难以奏效的,所以就需要借助一些思想学说,用之完成对于政权合法性的建构,进而让社会所普遍接受。

观之其时由先秦而来的诸子学说,无不致力于统一之道、王者之业的“务为治者”。然则,当诸子们心怀天下,埋头几案,孜孜不倦构造王者之业的蓝图,并希冀在位者接纳自己的学说主张时,却“忘记了一个真理,即理论必须和现实需要相结合才能变成现实”。也就是说,对于在位的统治者而言,其对于思想学说的选择,更多地取决于该思想学说满足其需要的程度。故而我们看到,因着秦的历史特点以及秦帝国创建者——始皇帝对于帝国政权合法性建构的需要,最终使得“直所从言之异路”的诸子学说在新生的帝国中处境迥异。

梳理其时众多学说流派,在秦而言,法家思想可谓是一枝独秀,其不仅为秦统治者所热衷,其主张亦为秦民所熟悉。尤其是在秦由诸侯国变身为秦帝国的过程中,法家思想更是发挥了重要功效。自秦孝公任用商鞅变法,在内,实现“乡邑大治”“行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足”。在外,秦则因“兵革大强”,遂由早期的诸侯尤其是关东之国“卑秦”,一变而令“诸侯畏惧”。也就是说,正是借助以商鞅为代表的法家的变法,秦得以“功成”“是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下,立威诸侯”。也正是基于此,法在秦获得“大用,秦人治”:

在随后秦的发展过程中,法家思想不仅让其摆脱了“诸侯卑秦,丑莫大焉”之况,而且还助其取得“兵革大强,诸侯畏惧”之荣耀。正是基于此,此后的秦历代统治者对法家学说可谓是青睐有加。到秦帝国统治者——始皇帝,当其读得其时法家集大成者——韩非的《孤愤》《五蠹》之书,更是有“寡人得见此人与之游,死不恨矣”之叹,其内心的喜好可窥一斑。要之,法家思想之于秦,诚如有学者所论,不仅是“秦国得以扫平其他六国的利器”,更是“为秦统一中国奠定了基础”,故甚或有学者以为,“自秦孝公始,法家思想即为秦国的意识形态”。

尽管法家学说助秦取得了巨大成功,然则,透视其学说内蕴,不管是早前商鞅所强调的“国家本位”,还是战国时期韩非所主张的“君主本位”,其论说的核心都重在形而下的施政措施,故其功效的发挥,更多地是作为国家治理过程中的具体而微的工具亦或手段。对于此,其诚如论者所揭示的那样,“商鞅的法治就是实现他的富国强兵的一种治法,一种以富国强兵为选择根据的治法”。也就是说,自先秦而来的法家学说,尽管其具体的施政主张在秦国的发展过程中可谓是大有裨益,且也深得秦统治者的偏好,但是其固有的过于“工具性”“狭隘性”等“结构性缺失与偏倚”,对于其时秦帝国统治者所需要的要能对其政权合法性予以阐释的政治诉求而言,则相去甚远。换言之,法家所强调奉行的“严而少恩”,虽然在争夺天下过程中,可以用之行“一时之计”,但对于意识形态所需要的思想建构,却是功效甚微的,即所谓“不可长用也”。诚如有学者在论述汉初“承秦”“过秦”思潮中所言说的,法家学说缺乏超越性的信仰阐释。

相较于法家的以“力”为尚,其时的另一显学——儒学则是重人伦道德,提倡诗书礼乐,推崇基于性善论的仁政。儒学的这些主张,在偏好“霸道”的秦统治者处,自然就成为“博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从”。不仅如此,对于以“重功利,轻仁义”为文化特点的秦而言,儒学更是被指斥为“削国”“贫国”之说,“国用诗、书、礼、乐、孝、弟、善、修治者,敌至必削国,不至必贫国。不用八者治,敌不敢至,虽至必却。兴兵而伐,必取,取必能有之,按兵而不攻,必富。”此外,其时的儒学所倾慕且推崇的“王道主义”,因其尚未能与神秘至上的“天道主义”相关联,故也就尚难以达成秦帝国统治者所期待的建构政权合法性的政治诉求。

要之,透视其时的法、儒两大学说,二者间虽然施政的理念不同,前者主以“力”胜之“霸道”,后者推崇“道德”至上的“王道”,但其所同者,则都是重在阐述形而下的具体的施政方略。即是说,无论是法家还是儒家,都不能在意识形态层面上对秦帝国政治运行发挥超越性的指导作用。而检视其他诸子学说,则是“墨者俭而难遵”,名家“苛察缴绕,使人不得反其意,专决于名而失人情”,道家虽被认为是“采儒墨之善,撮名法之要,与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜”,但“其术以虚无为本”,且“其实易行,其辞难知”。如此,对于秦统治者所期待的对政权合法性予以建构的政治诉求,上述自先秦而盛行的诸子学说,均可谓是力有所不逮。最终,这一政治使命由“五德终始”说得以完成。“五德终始”说以阴阳五行为核心要义,以祥瑞灾异为表征,论说王朝更迭,更能契合秦帝国统治者寻求政权合法性建构之所需。

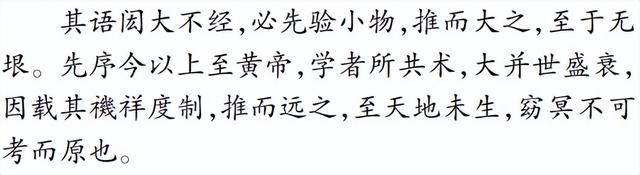

“五德终始”说乃战国齐人邹衍所创设。百家争鸣过程中,邹衍起先也曾“以儒术干世主”,然却未被所用,而后遂“乃深观阴阳消息而作怪迂之变”,于是乃有“《终始》《大圣》之篇十余万言”:

邹衍所撰著的《主运》《终始》等篇虽已失传,但我们可以据其后的《吕氏春秋》,知晓在这闳大不经的十余万言中,其核心“五德终始”说:

从逻辑上看,所谓的五德终始说,即是利用五行相胜的自然知识,即木胜土、金胜木、火胜金,水胜火,在此基础上进一步推演出朝代间的兴替。“五德终始”说主张,朝代间的兴革更迭,乃是由于德运的盛衰,是天命使然。如此,对于政权统治者而言,只要能证明其据有金木水火土某一德运,即是获得源自于至上本体——天对其政权的合法性支撑,“夫阴阳四时、八位、十二度、二十四节各有教令,顺之者昌,逆之者不死则亡”。如此,邹衍所创设的“五德终始”之说,因假天之名,不仅使得其时的在位者“惧然顾化”,而且亦让早先不为所用的邹衍转而“显于诸侯”,其“适梁,惠王郊迎,执宾主之礼。适赵,平原君侧行撇席。如燕,昭王拥彗先驱,请列弟子之座而受业,筑碣石宫,身亲往师之”。

邹衍由之前的“以儒术干世主”而不为所用,到其后凭借“五德终始”说“显于诸侯”,这种转变一方面映衬出前面所言及的,在诸侯争于气力的战国之时,儒学的不合时宜;另一方面也说明了邹衍“作《主运》”,创设“五德终始”说,通过上托于天的“德运”,为现实政治统治的合法性进行论证,故更为在位者所好。在“五德终始”说看来,“德运”,代表的是天的旨意。这样,某一政权如若能够推论出其在木、火、土、金、水五德中据有某一“德运”,就意味着该政权是得到了至上神——天的授予,如此,不仅天会呈降祥瑞,用以表明政权的合法性,而且该政权自然就会获得天的庇护。这对于中国传统社会中的君王而言,无疑是为其政治权力来源以及政权统治的合法性提供了终极基础,即所谓的“君权神授”。具体到秦王朝而言,依照“五德”之终始,代“周”之“火”德者,必为“水”德。而观之于秦,早在秦文公时就曾有“获黑龙,此其水德之瑞”的“降祥乎于下民”。如此,秦之变周,就不再是凭“力”而胜,而是正当“水德之时”,是天命使然。这“恰好为秦王朝向人们提供了信仰上的注释”。

透视邹衍的“五德终始”说,其“称引天地剖判以来,五德转移,治各有宜,而符应若兹”,单就内容而言,并无多少新意。然所不同者,在于其将德运言说嵌入天命之中,由此不仅在信仰层面增强了说服力,更增添了学说本身的权威性与神圣性,从而“使人拘而多所畏”。对于邹衍创设“五德终始”说的理路,有学者言道:“邹衍的政治主张没有什么创新,引起轰动的是他的论证方式……从史学的层面考察,邹衍的贡献,是系统解释了黄帝以来‘王朝’兴衰的必然性,提出了五德终始的历史循环论,为自己的政治主张披上了必然的天命外衣”。而“战国独有邹衍明于五德之传,而散消息之分,以显诸侯”。正是因着“五德终始”说的“天命外衣”,当随后秦帝国统治者需要为新生的帝国政权寻求合法性论证的思想学说时,“五德终始”说遂脱颖而出,“及秦帝而齐人奏之,故始皇采用之”。

二、“五德终始”说:为君权张目秦始皇,作为中国历史上第一个大一统专制主义中央集权帝国的统治者,自认为其功业赶超三皇五帝。然则,即便拥有如此自信的始皇帝,在需要对帝国政权合法性来源予以建构时,其却还是选择以“五德终始”说为之作论,而非着力倡导“耕战”的法家学说,探究其由,笔者以为,是因为“在古代社会,任何统治合法性的存在都需要有一个终极基础,以作为现实社会所有合法性问题的最终依据。这种终极基础一般是诉诸于一种超越性价值,如神、上帝之类的无需追问和证明的神圣存在。在西方文明中,这个基础是由宗教及神学等外在于人的、彼岸世界的东西建立的,而在古代中国,这个终极性基础是‘天’及其代表的宗教的、神秘性存在”。诚如前述,在先秦众多的诸子学说中,唯有邹衍的“五德终始”说,大张旗鼓地将“德运”嵌入天命之中。在此视域下,尘世的君王也就拥有了不言自明的合法性、至上性与神圣性。而这无疑是曾被关东之国在文化上“夷翟遇之”的秦统治者所看重的。

秦在武力成就帝国一统之后,面对春秋战国以来一直具有浓厚道德优越感的东方属国,建构起帝国政权的合法性,亦即“受命”于天的意识就显得尤为必要。因为对于早期的先民而言,无论是在位者还是普通民众,大多认为“获罪于天,无所祷焉”,都习惯了“皆引天道以为本统,而因附续万类,王政、人事、法度”。换言之,作为至上神的天,不仅是形而上世界的主宰,更是尘世中的一切“存在”,尤其是王权(皇权)统治合法性的终极依据。即是说,在传统社会中,“天”是尘世王(皇)权建构其合法性信仰的基石,即受命于天的“君权神授”。早期的秦虽然僻居西垂,被认为是与戎翟杂俗,但是检视相关文献史料,依然可见秦统治者对于“天”的崇奉,以及在崇奉背后所存在的“受命意识”。《史记》卷二八《封禅书》有载:

秦文公因为梦黄蛇,便自视得到上天之征,遂行起了原本只有周天子才能使用的郊祭。而至秦缪公,则更是因为梦见上帝,故其出兵平定晋乱便可谓是师出有名,是应命之主。由此可窥,在秦的发展进程中,“天命”成其为行为的依据。正是基于此,为了宣告秦帝国政权的受命于天,登基伊始的始皇帝,旋即行“封禅”之事,以求藉此彰显“天”对其大一统帝国的授予与认可。

“封禅”,作为一种彰显受命于天的祭祀礼仪,向为统治者所歆羡甚或觊觎,“古者封泰山,禅梁父者,七十二家”,其间则有伏羲、神农、炎帝、黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜、禹、汤、周成王等被视之为圣王者。正是因着对于“皆受命然后得封禅”的认同,故当齐桓公称霸,会诸侯于葵丘之时,其也意欲行封禅之礼。封禅作为一种宗教祭祀活动,实则是两个环节,据《正义》云,其一是“泰山上筑土为坛以祭天”,其二则是“泰山下小山上除地”,由此以报天、地之功。行封禅者,只能是政治权力的最高拥有者。故“封禅”之仪也就成为彰显天命与王权(皇权)重要关联的祭祀活动,一方面,“自古受命帝王,曷尝不封禅”,重在强调帝王对“天”所应尽的回报;另一方面,“受命然后得封禅”,则是通过“天”的权威,进而彰显尘世天子——帝王因“受命”而具有的不言自明的权威。换言之,“封禅”是现实政治中唯有至高无上的帝王才可举行的祭祀活动,而且帝王的行“封禅”之举,也就同时宣告帝王的“受命于天”,即所谓的“君权神授”,“天命以为王,使理群生,告太平于天,报群神之功”。正是在其时流行的“受命”意识影响下,即便是自认为功盖三皇五帝的始皇帝,也不得不借助以报天、地之功的“封禅”礼仪活动,彰显对“天”的礼敬与倚重。而在这种彰显的背后,是始皇帝希冀从“天”那里来获取统治合法性的终极基础,进而由此激发广大民众对其统治合法性的信仰。

我们看到,一方面,为行封禅之礼,秦始皇“于是征从齐鲁之儒生博士七十人”;另一方面,其后又因为对于行封禅之具体礼仪上,诸儒生所议“各乖异,难施用”,始皇帝遂“黜儒”不用,自行“上自泰山阳至颠,立石颂秦始皇帝德,明其得封也。从阴道下,禅于梁父”。对此之举,臧知非一语中的:“在秦始皇看来,封禅在报功于天地的同时,也在昭告天下:自己这个始皇帝是受命之主,有天地神明保佑,大秦帝国千秋万代是上天注定的,其仪典自然神圣而庄严,不应有任何瑕疵,更不应有任何的分歧。因为一旦有了分歧,封禅的神明之光就不那么耀眼了”。也就是说,作为秦帝国最高权力拥有者——秦始皇,追求的是“封禅”之仪所彰显出的“受命然后得封禅”的“君权神授”。

与“封禅”以彰显“君权神授”的内在理路相同,“五德终始”说则是借“德运”论说王朝更迭,即通过论证王朝据有木、火、土、金、水某一“德运”,就意味着该王朝是获得“天”的授予与认可。纵观秦的发展轨迹,在其兼并过程中,大力推崇耕战与军功,奉行以“力”取胜的法家主张。然则,随着大一统中央集权帝国的建立,帝国政权合法性的建构却不能再单纯凭借“力”之大小,更多地则是需要某种源自信仰层面的认同。作为历经数百年征战而成就的秦帝国,其统治者对于“五德终始”说的选择,无疑是希望淡化其凭“力”而胜的暴力性,转而拥有“某种非人力所能安排的正统性色彩”,凭借这一“非人力”的授予,“它使民众对于政权所带来的秩序,衍生的机构有着普遍的承认、尊重和忠诚”,故“始皇推终始五德之传”。在秦帝国统治者看来,其是代周而兴,“以为周得火德,秦代周德”,自当为“水德”,故“从所不胜”。宣告享有“水德”之运,就使得原本凭力而胜的强权帝国转而为享有天之“德运”的合法性帝国。而有了“天”的授予与庇护,自然就可以使得民众形成这样一种价值判断:“我们面对的君主和政权是正义的、合法的、值得认可和效忠的,这就会使某一政权或君具有了一种道德上的感召力和超越具体利害关系的正当性”。在帝国统治者而言,只要建构起政权合法性,政权的统治就会获得社会民众的认同与信奉,其统治自然可以长治久安,可以“后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷”。

“五德终始”说代表的是“天”的旨意,这一方面使得据此“德运”的政权以及政权拥有者获得源自于天的神圣庇护,从而也就拥有了无需证明的合法性;另一方面,还揭示出只有“德运”据有者方可为政权拥有者,藉此可对政权觊觎者施予警诫,由此保障、捍卫王权的不容挑战性。对此,有学者认为,“邹衍创立此种学说的用意,或在警诫当时的国君,以为如果没有真命天子的根据时切不可存着干求天位的非分妄想”,即“不可妄冀非分,凡无五德之运的绝作不了天子”。换言之, “‘五德终始说’可以对意欲取代现存政权的挑战者有限制的作用”。明乎此,我们也就可以洞悉,秦帝国的创立明明是凭力而胜,然帝国统治者最终却是以“五德终始”说为据,还要苦心孤诣地以“黑龙为符瑞”,其旨不过是在于论证秦帝国恰是“水德”之运的据有者、受命者。

依照“五德终始”说,作为“五德”的木、火、土、金、水各有其特定的“德”性。故当某一王朝或帝国被推定获享某“德”之时,对于统治者而言,其所该做的,就是根据此“德”之性,确立“立国精神”和“行政风尚”。即是说,“立国精神”“行政风尚”的确定,并非是由着统治者个体的自我偏好,而是要遵行天的旨意——“德”性所定。故当秦帝国据“五德终始”说推定其获“水德”之后,随后理所当然的就是遵行“水德”之性,施行“水德”之政:

“水德”之运视域下的“水德”之政,以“急法”为要,这不仅契合了秦帝国统治者以法家为尚的价值喜好,还使得原本仅仅为治国之“术”的法家主张有了“德”性支撑,获得“合五德之数”的形而上本体依据。

一方面,被后世所诟病的秦帝国的“事皆决于法”,就超越了统治者“严而少恩”的个体偏好,而是“合五德之数”的顺然与必然之政。即是说,秦的“急法”“更有其为水德而必须如此的缘故”。因为如若不然,将会遭致“天”降灾异之谴,亦或德运转移,“水气至而不知,数备将徙于土”。对于此,有学者深以为是,以为秦始皇所制定的“事皆决于法”的行政取向,“完全出于对阴阳刑德学说的接受。……秦行水德而取阴刑之意,推行刻薄寡恩之法政,则出于对阴阳刑德的信从”。即是说,秦帝国奉行“事皆决于法”的施政原则,其“起内在决定作用的是阴阳五行学说,尤其是五行学说中的‘五德终始说’”。另一方面,也就是说,秦帝国统治者对“法”的崇尚是对其享有“水德”之运遵奉与信从的产物。即帝国所施行的“刚毅戾深,事皆决于法,刻削毋仁恩和义”,都是秉持“水德”之运而为的施政,是旨在“合五德之数”,故而理所当然会得到作为至上神“天”的庇护,而无需承担任何道义之责。也就是说,据享“水德”之运,给予了秦帝国统治者“严刑重罚、暴虐无度的心理依恃”。一如有学者所论,“承认历史演化的实质乃‘五德终始’,也就等于承认基于‘五行相胜’的历史发展的绝对客观必然性。既然历史本身有其不可逆的‘五德转移’之‘势’,因此特定历史情景中相互冲突的任何一方严格说来皆不须承担道义责任。进而,任何国家权力乃至制度设置也因此皆无需为自己提供法理和伦理上的明证”。基于此,我们对于秦始皇“毁先王之法,灭礼谊之官,专任刑罚”之政,与其批判其为残暴之政,莫若尝试理解为是对于天命德运虔诚崇奉之果。要之,在“五德终始”说演绎的“王朝更迭”之下,秦据“水德”之运,不仅揭示了“君权神授”,为皇权张目,而且“水德”之运下的“水德”之性所支持的严刑峻法,正好为帝国统治者以法家为尚的施政偏好提供了基于“德运”的依据与庇护。正是这种基于多方面的“契合”,故当齐人以“五德终始”说奏之,旋即为始皇帝所采纳。

三、“五德终始”说:与秦民生信仰的契合通常言之,一种思想学说亦或是一种信仰主张,要能够为民众所接纳与信奉,必然要与民众日常生活相契合。在其时众多学说中,“五德终始”说之所以最终能为秦帝国统治者择取,从根本上说还在于其所依托的阴阳五行说对秦人的日常生活有着广泛的影响,在秦人社会生活中具有深厚的信仰基础。对此,我们可以借睡虎地出土的秦之《日书》窥得一斑。

“《日书》资料是古代日者选择时日、占断吉凶的实用手册,其内容涉及当时社会民众日常生产、生活中的各个方面的信仰,是其思维方式和行为特征的实态,代表了当时中下层民众的文化形态与价值取向。”睡虎地秦墓出土的《日书》,其成书约在公元前278年秦国设立南郡到公元前246年秦王政元年之间。也就是说,《日书》不仅是秦时广泛流行于社会中下层的日常生活手册,更“是公元前三世纪秦国社会的一面镜子”,是“秦国社会历史在人们头脑中的曲折的反映”。故通过《日书》的相关记载,不仅可以了解其时秦人的价值观与价值体系,借此更能充分认知其时秦人的民生信仰。

婚姻作为人伦之始、王教之基,被视之为一切社会关系赖以产生的前提和基础,“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世也,故君子重之”。正是基于婚姻在古代社会关系中的重要地位,才有“昏礼者,礼之本也”。故与婚姻相关的嫁娶俗信就尤为民众所看重。在睡虎地秦简《日书》甲种《吏》篇末,记载有大量的简文,诸如:

同样的,在天水放马滩出土的秦简《日书》简文中,亦载有类似信息:

两本《日书》,虽然涉及的地域有所不同,反映的时间上也略有先后,但是其共同的是“有关‘男日’(或曰‘男子日’)、‘女日’(或曰‘女子日’)的支辰时日分配上却分别与‘牡日’‘牝日’相合”,而“牡日、男日、男子日又有刚日、阳日的称呼。而牝日、女日、女子日又可称为柔日、阴日”,即两者都共同采用了阴阳学说对事物属性予以划分,即“男、牡、刚属阳,女、牝、柔属阴”。依据阴阳学说,世间万事万物的构成和变化发展都是由阴阳这对对立而又统一的属性相互作用产生的。只有阴阳和合,方能化育万物。故作为男女两性结合的婚姻嫁娶之事,自然也应敬顺天时,合乎阴阳。此所谓“亲礼之道,宜阴阳相和,若偏则不宜也”。故“牝月牡日”亦或“牡月牝日”取(娶)妻为吉的时日择吉信仰,表明在其时秦人的日常生活中,已然深受阴阳说之影响,所谓“三代而后,阴阳家者流各出其说,以鸣于世,亦已纷矣”。

除了阴阳说在其时民众生活中产生广泛影响外,五行说同样也成为人们生活中信仰的根基所在。以出行归往为例,出行归往作为民众日常生活中必不可少的的重要事项,为其时民众所重视。对于其间缘由,有学者研究认为重在心理上的恐惧,“古中国人把无论远近的出行认为一桩不寻常的事”,因为出行总是意味着“离开自己较熟悉的地方而去之较不熟悉或完全陌生的地方”,而陌生的地方,“不但是必有危险,这些危险而且是更不知,更不可知,更难预料,更难解除的”。故为了保障出行的顺利,人们往往会在出行前选择出行归往的时空方位亦或祭祀行神以求平安,而阴阳五行说正是这些行为依凭的根基所在。对此,睡虎地秦简《日书》乙种《亡日》篇载:

简文所载,是有关出行归来时日禁忌的。据学者研究,这种有序化的时日排列,其所依据遵行的则是五行之数,“一六为水、二七为火、三八为木、四九为金、五十为土,其中一二三四五为生数,六七八九十为成数。睡虎地秦简《日书》归行忌日所取为成数。而一六为水,古人认为水即气,故不取”。之所以不取,“盖一二三四五,五行之生数也。六七八九十,五行之成数也。一六为水,水即气也。气以终而复始,往而不亡者也。火木金土则有质矣,其气乃有时而尽。而二三四五为生数,至而伸者也。七八九十为成数,返而归者者也。故七八九十为往亡日,而以四时之序配之。立春七,立夏八,立秋九,立冬十。仲月为四时第二月,故二之为仲月往亡日。季月为四时第三月,故三之为季往亡日”。

不仅如此,出行时日还与四方相关涉,如睡虎地秦简《日书》甲种简文载有:

同样地,在放马滩秦简乙种《日书》简文亦载有:

此处,出行时日与方位的禁忌关系是根据天干五行与五方的学说设置。在天干五行中,甲乙对应方位为东、丙丁为南、戊己为中央、庚辛为西、壬癸为北。故甲乙日毋向东行,丙丁日毋南行,庚辛日毋西行,壬癸日毋北行。即当出行、迁徙时日的天干五行属性与出行方位的五行属性相一致时,是忌出行的。忽略简文的具体内涵,可以看到,五行学说作为行归择日之术的原理依据在其时民众生活中当是相当久远与盛行。

《日书》中还记载了大量时人在日常生活中遵“五行”而行事。如与“土功”相关联的“土忌”:“土忌日:戊、己及癸酉、癸未、庚申、丁未,凡有土事弗果居。”(《睡》甲130背)由“凡有土事弗果居”看,即是指建筑房屋以戊、己为兴“土事”的忌日。何以兴“土事”当以戊、己为忌?有学者指出,当时受五行观念之影响,“依据天干五行理论,五行中土所配天干为戊、己,故兴土功当避戊、己日等土旺之时”。而在《室忌》中亦有相关言说:“凡入月五日、不尽五日,以筑室,不居。为羊牢马厩亦弗居。以用垣宇,闭货贝”。(简832)。筑室涉及“土”,“土”在数字五行中为“五”,故而以五日为忌,“因筑室动土隐含了相克之义”。

五行学说在其时民众日常生活中产生广泛影响,甚或有根据五行学说来判断疾病的发展,如睡虎地秦简《日书》简文中载:

此外,日常生活中,五行学说还被用来作为占梦的依据。睡虎地秦简《日书》乙种《梦》篇中载:

对于上述简文中所载,饶宗颐先生以五行相生说解释之,“按黑为水,甲乙木,梦见黑,黑亦水,水生木,故为得。庚辛为金,梦青黑为喜者,木水相得,因火(当为“水”,笔者注)生木故也。壬癸为水,梦白又喜者,白即金,金生水,故有得”。饶宗颐先生的解说虽然尚可商榷,然则其时依五行学说作为梦占之理论依据当为不假。这在传世文献中已有记载,如秦文公梦“黑龙”,其后始皇帝遂以之为秦当为“水德”之瑞。诸如此类的记载,在秦简《日书》中颇为常见,说明其时五行思想与观念已经是广泛深入秦人的日常生活之中。观之睡简《日书》,其中更是直接保留了大量的五行说材料,如五行相胜:

五行配五方:

如果说《日书》还只是反映了阴阳五行说在秦国普通民众日常生活中被奉之为圭臬,而就秦统治阶层言之,其对于阴阳五行说的认可与接纳也早在帝国之前就已经存在。据考,早在殷商时期,不仅“殷人卜兆凡五”,且已有“五方”“五臣”“五火”。由此,“我们不仅依次看到了殷人尚五的习惯,而且还能看到一个隐约的体系,那就是以五方为基础的五的体系:五臣是五方之臣,五火是五方之火;而五方本身,则不再属于其他,它是帝。这种以方位为基础的五的体系,正是五行说的原始”。其时秦人为殷之附庸,“自太戊一下,中衍之后,遂世有功,以佐殷国,故赢姓多显,遂为诸侯”。由此,可以推测,秦人自然是接受了殷人的龟卜习俗与“尚五”的习惯。如秦文公择都汧渭之会,“乃卜居之,占曰吉,即营邑之”。“秦襄公既侯,居西垂,自以为主少皞之神,作西畤,祠白帝。”秦宣公则“作密畤于渭南,祭青帝”。对于秦时所祠上帝有“白、青、黄、赤帝之祠”,就有学者以为,“秦四帝色彩和方位的配备与后来邹衍的五行说完全一致”,甚至 “邹衍五德终始说中的五帝太暤、炎帝、黄帝、少皞、颛顼,便是由秦人四帝发展而来的,五帝方位及颜色的配备也与秦人四帝完全一致。五德终始说的很多内容是吸取了秦文化的成果。阴阳、五行的思想,在各诸侯国中以秦人运用得最广泛”。

此外,其时最能体现对于阴阳五行说系统化理论化认知的,则是成书于秦帝国前夕的《吕氏春秋》。《吕氏春秋》成书于秦帝国创立之前,“维秦八年,岁在涒灘”。对于该书缘何所成,司马迁以为,在于其时身为秦相的吕不韦,“以秦之强”却又“羞不如”之感:

在此“上揆之天,下验之地,中审之人,若此则是非可不可无所遁矣”的鸿篇巨著中,著者“以阴阳统辖天地、昼夜、男女等自然现象,以及尊卑、动静、刚柔等抽象观念,把世界上的万物分列为阴性和阳性两类;以五行的木、火、土、金、水统辖时令、方向、神灵、音律、服色、食物、道德等等,乃至于王朝帝国的系统和制度”。这一整体的构架模式一方面因应了即将到来的政治大一统;另一方面《吕氏春秋》之成书,是吕不韦“使其客人人著所闻”。然则其门客上千,来自诸侯各国,最终却能呈现出以阴阳五行为统领的思想面貌,充分彰显了“阴阳五行之说是当时主流的世界观,是当时人解释世界的方式”,“无论在宗教上,在政治上,在学术上,没有不用这套方式的”。

由此,我们可以说,早在大一统秦帝国成立之前,阴阳五行就已然融入秦人的日常生活,成为秦文化的重要内容,无论是对于秦的普通民众,还是身居高位的统治者,都有着深刻的影响。或许正是基于此,所以当秦帝国创建伊始,帝国统治者在其时众多的诸子学说中,最终择取“五德终始”说,推五德终始之数,确定帝国的“水德”之运。其由不仅仅在于该学说能够为王朝立论,构筑起帝国政权合法性的根基,以及为“君权神授”张目,还在于其与秦传统文化的深相契合,能够为广大民众所认同与崇奉。秦始皇是邹衍“五德终始”说的第一个实践者,秦帝国是第一个秉持“五德”之运而施政的王朝。此后,“五行相胜”遂成为有国者用以自恃的一种政治言说,“故自秦推五胜,以水德自名,由汉以来,有国者未始不由于此说”。然而,历史不仅常常使人走错房间,更时常呈现出吊诡状态,在“五德终始”视域之下,秦代周而兴,获“水德”之运,当是享天命之所授,也自应获天命护佑。然而,因崇奉“水德”之性而施行的“水德”之政——“事皆决于法”,却最终加速了秦帝国的覆灭,二世而亡。诚可谓兴也“水德”,亡亦“水德”,其间的跌宕转折值得后世者细究之。

来源:《贵州社会科学》2024年第02期。本转载仅供学术交流,不做其他用途,若有侵权,敬请联系,十分感谢!

欢迎关注