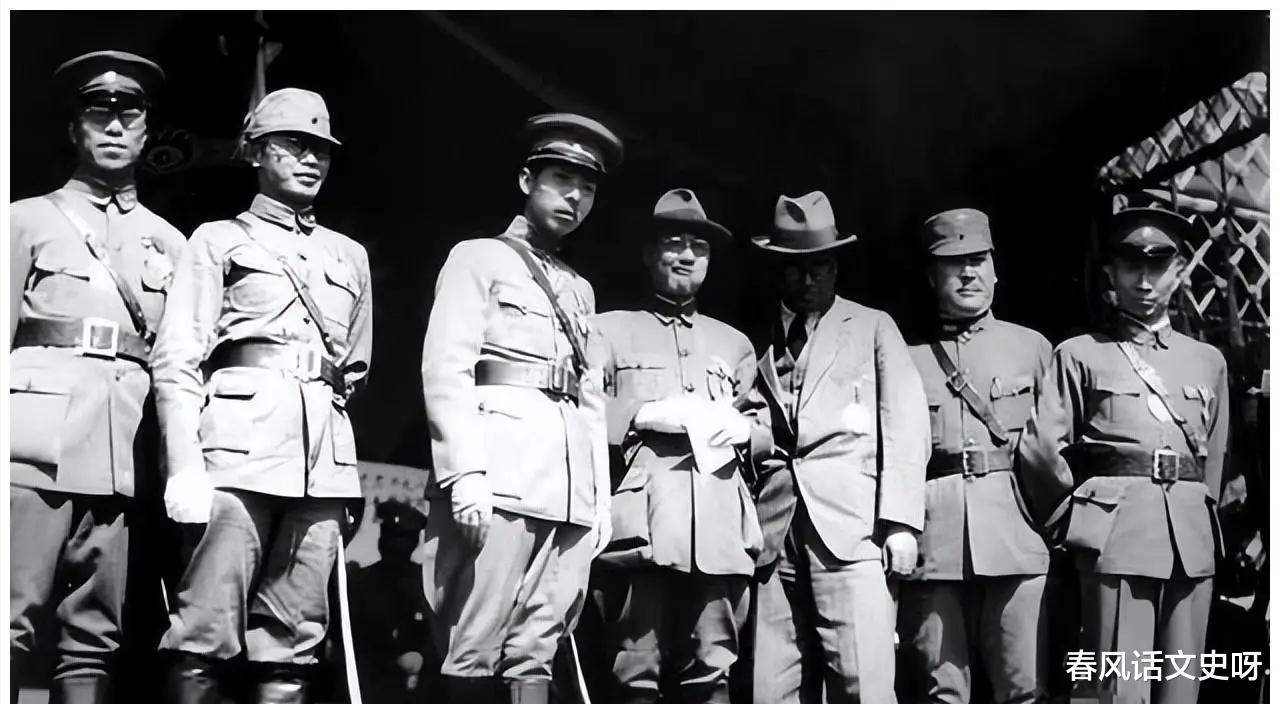

1936年,枪声在华清池炸响,蒋介石仓皇逃向骊山,最终被捕。

几名卫兵倒在血泊中,张学良的“兵谏”掀起历史巨浪。

他究竟为何甘冒大险?蒋介石又为何要将他关押一辈子?

1936年冬天,中国的局势,已经变得异常紧张,东北三省早在1931年就被日本侵占,华北也不断受到威胁。

可是国民政府却不愿,调转枪口对外抗敌。

张学良作为东北军的少帅,亲眼看着自己的家乡沦陷,心中早已不满,多次劝蒋介石把重点放在抗日上,可蒋却始终摇头,说“攘外必先安内”。

张学良的失望一点点积累,西北军的将领杨虎城,也与他有相同的想法。

两人一拍即合,觉得不能再等了,如果蒋介石不肯主动抗日,那就只能逼他一把。

这一年年底,蒋介石来到西安督军,他不知道,自己早已经进入了一个巨大的陷阱。

12月12日凌晨,张学良和杨虎城的士兵突然发难。

东北军和西北军的部队,迅速包围了临潼的华清池,蒋介石正在这里休息,蒋介石听到外面的枪声,立刻反应过来情况不妙。

没有时间多想,只披上件外衣,便从后门跑了出去,外面寒风刺骨,一路爬上骊山,躲进了山间的一个岩洞里。

可是士兵们搜山的速度太快了,发现了蒋介石的踪迹,把他押回了华清池。

此时的蒋介石满脸泥土,头发凌乱,连鞋子都跑丢了。

被带到张学良面前,一句话也没说,双眼瞪得像刀一样锋利,张学良也有些发怵,还是咬了咬牙,硬着头皮说:“委员长,我们只是想请您,集中力量抗日。”

蒋介石气得浑身发抖,本来对张学良一直抱有信任,没想到竟然会被他这样对待。

蒋的随行人员,大部分被东北军缴了械,有些人在反抗时受伤,还有几人被当场击毙。

张学良却下令,对蒋的其他人宽大处理,避免了更大的流血冲突。

蒋被带到西安软禁,东北军和西北军的士兵,占据了上风,但他们心里也不安,张学良担心蒋介石的嫡系部队,会来西安增援,为了防止内战扩大,主动邀请中共方面派人来西安协商。

几天后,周总理带着中共代表团赶到了西安。

这时候,所有人都知道,这场事变,是决定国家未来命运的重大事件之一。

西安事变没有演变成大规模的战争,仍然有人员伤亡,主要集中在,抓捕蒋介石时的冲突中。

12月12日凌晨,张学良和杨虎城的士兵,包围华清池的时候,蒋介石的卫队试图顽强抵抗,这支卫队是蒋的亲信部队,训练有素。

他们没有想到,对方会突然发难,只能临时应战。

枪声在华清池的庭院里响了起来,卫兵们死守蒋介石的房间,不愿让他被带走。

对方人数占优,东北军和西北军的士兵,很快突破了卫兵的防线。

几名卫兵在混战中中弹身亡,还有一些人负伤被俘。

侍奉蒋介石的贴身随从,有几人在试图,护送蒋逃跑时也被打死。

蒋介石自己则险些命丧骊山,从华清池逃出来后,独自跑到山上,想着借着黑夜藏身,士兵们搜山时很快发现了他。

当时,有一个士兵认出了蒋介石,端起枪对准他。

幸好蒋的侍从赶来阻止,蒋才没有被误杀,这个士兵被张学良的军法处带走了。

东北军和西北军的士兵中也有伤亡。

扣押行动中,双方偶有误伤,有一些蒋介石的随行人员不愿投降,与士兵们展开了激烈的争斗。

混乱中,有士兵被流弹击中,有些当场死亡。

事变结束后,西安的气氛一直紧张,别看没有更多的大规模冲突,城市里依旧可以听到,零星的枪声。

张学良和杨虎城的部队在接管西安后,严令士兵不得随意开枪,并不是所有人都能守住规矩。

事变当晚的枪声,已经让西安的百姓感到恐慌。

很多人不知道发生了什么,以为战争爆发了,有些人连夜逃离城市,也有人被卷入了冲突中。

历史上没有明确记载,普通百姓的伤亡情况,可以想象,这样一场突如其来的变故,很可能造成了不必要的平民伤害。

西安事变的死亡人数不多,但带来的震撼,却远远超出了这些伤亡本身。

蒋介石的被捕,让当时的局势发生了重大改变,也让张学良与蒋介石的关系,再也无法恢复如初。

西安事变结束后,蒋介石表面上,与张学良达成了和解,心里始终没放下这笔账。

谈判结束后,蒋被释放,返回南京。

张学良选择“护送”蒋介石回南京,这一步是为了表明忠诚,却成了他人生的转折点。

火车刚到洛阳,张学良就被蒋介石的嫡系部队控制了。

蒋介石表面上没有动怒,在内心,已经对张学良极度不满。

张学良的“兵谏”让他失去了权威,还差点让国民政府陷入内乱,他不愿公开处置张学良,因为那样可能激起东北军的不满,引发更大的危机,也绝不会轻易放过他。

决定将张学良,长期软禁起来,张学良在东北军中的威望很高,如果让他回到军中,难保不会再生事端。

软禁既能保住表面上的和谐,又能剥夺张学良的自由。

张学良刚被关押时,还抱有一丝希望,觉得蒋介石不会对自己下狠手,毕竟自己并没有伤害蒋的性命,事变后也主动释放了他。

渐渐明白,自己的命运已经被牢牢锁住了。

蒋介石的这一步棋,是出于政治考量,也是出于个人恩怨。

他无法原谅张学良的“背叛”,也担心张的存在,会影响东北军的稳定。

东北军归顺了中央,如果蒋杀了张学良,很可能会激化矛盾;如果让张自由行动,又怕他会成为东北军内部的不安定因素。

不能忽视的还有也一点,就是蒋介石身边的宋美龄,对张学良还有几分情面。

宋家和张家关系不错,西安事变时,宋美龄亲自写信,劝蒋不要杀张。

这让蒋感到左右为难,最后他选择了一个折中的办法:让张学良永远失去自由,却又不对外公开他的具体下落。

张学良的软禁生活,一开始条件还算宽松,被安排住在南京的郊外,有专人负责饮食起居。

抗日战争爆发,国民政府开始迁都,张学良也被频繁转移。

先后被送到浙江、湖南,远离内地的西南偏远地区,每到一处都被严格看守。

转移的过程中,张学良的心情越来越沉重,被限制了自由,好在还能听到外界的一些消息。

西安事变后,中国终于开始了一致抗日,东北却依然沦陷在日军的铁蹄下。

张学良曾多次托人向蒋介石递话,表达自己愿意再次为国家效力,蒋的态度始终没有松动。

在蒋介石看来,张学良的存在,始终是一个潜在的威胁。

他软禁张,还要断绝他与外界的联系,让他慢慢被人遗忘,张学良的软禁时间越来越长,直到抗战胜利,依然没有获得自由。

西安事变,是中国现代史上的重要转折点。

促使国共双方,达成了短暂的统一战线,结束了持续多年的内战,推动了抗日战争的全面展开。

这场事变的背后,却也埋下了许多复杂的历史隐患。

蒋介石在被扣押期间,极力保持冷静,对张学良和杨虎城感到愤怒,并未轻易妥协。

经过几天的谈判,最终答应将矛头转向日本,回到南京后,蒋的态度发生了微妙的变化。

一方面遵守与中共达成的协议,却加强了对张学良和杨虎城的控制,试图通过软禁和排挤,彻底削弱他们的影响力。

杨虎城的结局,比张学良更加悲惨。

在西安事变后被迫出国,一直流亡海外,抗战胜利后,带着家人返回国内,却被蒋介石下令逮捕。

1949年,杨虎城与家人一同被秘密杀害,死于重庆歌乐山的一个监狱中。

张学良则因家世显赫、宋美龄等人的多次保全,得以保命,自由却被剥夺。

西安事变改变当时的政治格局,如果没有这场事变,国共两党的矛盾可能会继续升级,中国在抗日战争中也可能更加分裂。

直到晚年,张学良还常常提起西安事变。

曾多次说,这场事变他从不后悔,觉得自己是在为国家做事,为民族争取出路。

这份信念,并不能改变他,被囚禁的大半生,或许早已明白,那个年代,个人的命运,始终无法掌控。

蒋介石的一生,对他怀有戒备与不信任,这份恩怨,也让两人站在了对立面。

浅斟低唱

糊涂啊🥴