在一档音乐竞技节目中,当顶着"创作鬼才"头衔的某顶流歌手,对着科班出身的实力派学员说出"你的高音缺乏灵魂"时,弹幕瞬间被问号淹没。网友犀利吐槽:"建议导师先回音乐学院重修乐理"这荒诞一幕,正是当下综艺的缩影。

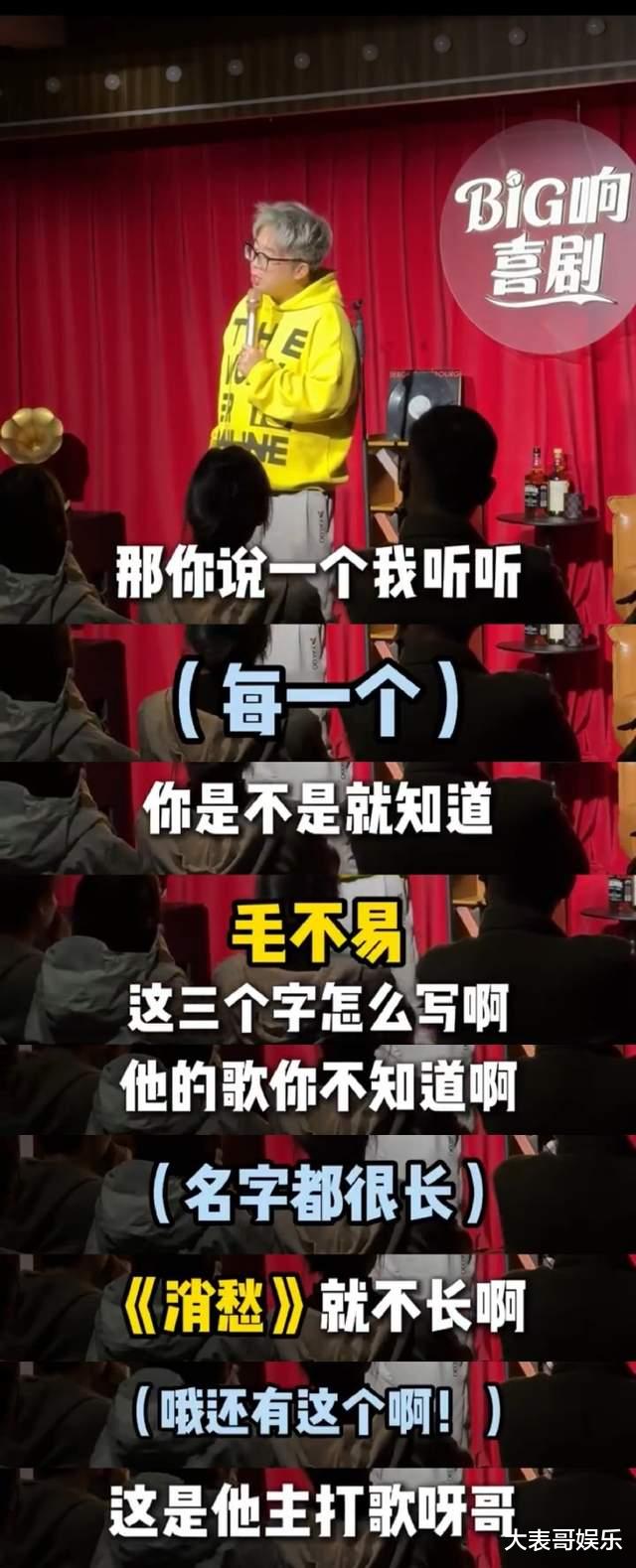

我们把时针拨回2017年,《明日之子》舞台上,戴着黑框眼镜的护理专业毕业生毛不易,用一首《消愁》唱哭全场观众。但某位选秀出身的评委却给出"我从未期待过你"的暴击式点评。讽刺的是,这位评委自己的代表作至今仍被戏称为"实验性噪音艺术",连合作过的沈腾被问及时都尴尬笑场。

这种"外行指导内行"的戏码愈演愈烈:曾有幕后制作人在节目中对陶喆打出零分,将张韶涵批得当场落泪,结果被观众投票请下评委席;顶着"国际影后"光环的某电影咖跨界音乐综艺,全程用"这段表演让我想到..."的万能话术应付,同行前辈那句"祝她成功"已成经典梗。

资本的游戏规则正在重塑行业生态。某平台制片人私下透露:"招商会上,品牌方盯着导师名单打勾。流量明星自带百万级话题,专业大佬反而要自证'网感'"。于是我们看到:出道三年的爱豆指导中戏毕业生演戏,网红主播在传统文化节目里大谈"仙气美学",这些看似魔幻的场景,实则是精心设计的流量方程式。

在这场合谋中,粉丝经济成为关键变量。当某顶流评委的争议言论冲上热搜,超话里迅速涌现"真性情""严格要求"的控评话术,更有站姐组织"净化广场"行动。数据女工们用百万转发筑起保护墙,让专业性质疑声浪始终无法穿透信息茧房。

乱象背后,是整个行业的慢性中毒。老牌音乐综艺收视率从巅峰期的5%跌至不足0.3%,某演技类节目第二季口碑断崖式下跌。当00后练习生说出"上热搜比练唱功重要",当艺考培训机构推出"选秀话术速成班",我们不得不正视:这个系统正在批量生产"空心评委"和"速成偶像"。

破局之道或许藏在某些清流节目中。《乐队的夏天》坚持让音乐人评价音乐人,《戏剧新生活》把评判权交给剧场观众。这些试水成功的案例证明:当资本退居次席,专业重掌话语权,市场终会给予正向反馈。

某位从业二十年的音乐监制感叹:"从前录影前要做足选手功课,现在评委到场才看提词器。"当评委席沦为流量镀金台,被消磨的不仅是观众信任,更是整个行业的未来。或许正如网友的辛辣评论:"建议节目改名为《评委请就位》,毕竟选手只是背景板。