文 | 青橘罐头呐

编辑 | 青橘罐头呐

前言

震惊!美国学术界再次掀起波澜。

3月28日FBI突然对一位知名华裔教授的住宅展开突袭搜查,引发广泛关注。

难道这是美国政府又一轮针对华裔科学家的行动吗?这位教授究竟因何遭遇如此对待?

FBI突袭事件引发的震荡

曾经前往西方追逐科研梦想的华裔科学家们,如今纷纷选择回到祖国怀抱。

回顾历史上世纪八九十年代,大批中国学子踏上了留学西方的征程,彼时的中国,百废待兴,科研条件与西方国家相比还有不小差距。

然而风水轮流转,随着中国综合国力的不断提升,国内的科研环境也在日新月异地改善。

高校、科研院所纷纷推出各类人才引进计划,为海外学者提供了充足的经费支持和广阔的发展空间。

与此同时,西方国家,尤其是美国的科研环境却在不断恶化。

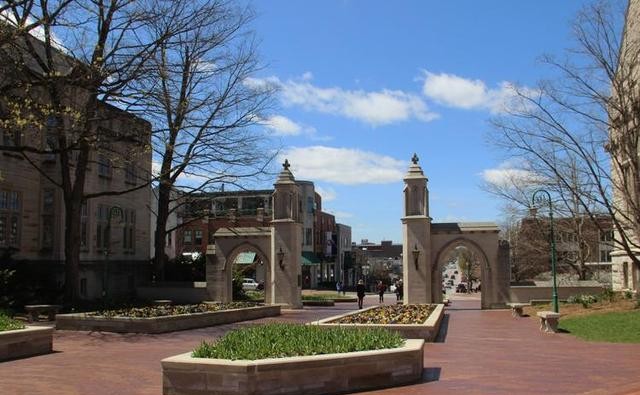

3月28日一起事件就是个典型例子,据悉FBI突袭搜查了印第安纳大学知名华裔教授王晓峰的住宅,这一举动在学术界引起了轩然大波。

不仅这场搜查持续了一整天,而FBI还从王晓峰教授的住宅查扣下了物品。

而FBI的行动虽然得到了法院授权,但具体原因却讳莫如深,这种沉默不仅没有平息疑虑,反而引发了更多猜测。

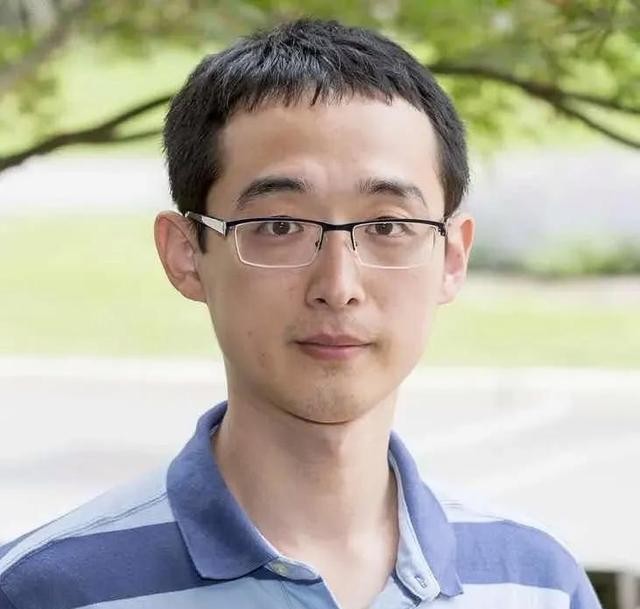

毕竟王教授的学术成就无可争议——他是多个顶级学会的会士,在安全领域的排名更是傲居世界第一。

根据王晓峰任职学校的官网显示,他主要研究的重点是系统安全和数据隐私,同时也擅长人类基因数据相关的数据安全.。

而他在印第安纳大学已经工作10年之久了,在他手中的研究项目不在少数,在其期间还主要研究过一个2300万美元的大项目。

可以说是一位非常优秀的华裔科研人员。

但印第安纳大学的反应更是耐人寻味,他们既没有确认王教授的在职状态,也没有对此事做出明确表态,仿佛在刻意与这位曾经的副院长保持距离。

然而矛盾的是,王教授的名字仍然出现在未来学期的课程安排中,他的职位似乎也未受影响。

可以说这场风波不仅涉及一位学者的命运,更牵动了学术界和执法部门之间微妙的平衡。

本来安安静静做研究的科学家们,突然间就成了被怀疑的对象,这种感觉,说难受都是轻的。

就拿陶丰教授来说吧,人家是被起诉的第一个华裔学者,结果呢?折腾了好几年,最后所有指控都被撤销了。

但是这几年的时间谁来还给他?名誉受损、工作丢失,这些损失谁来赔偿?想想都觉得心酸。

虽然2024年的6月,FBI反谍报部门副主任吉尔·墨菲在一场线上交流会上公开承认了错误。

这话说得倒是不错,就是有点晚了,而美国FBI在3月28日突袭检查华裔教授王晓峰的住处,不仅让人怀疑美国的“中国行动计划”会不会死灰复燃?

而在这种大环境下,越来越多的华裔科学家开始重新考虑自己的职业规划。

科技人才的东归之路

就拿3月22日加盟西湖大学的人工智能专家齐国君来说,他在美国工作了十几年,可谓是事业有成。

但最终还是选择回国发展,他说被西湖大学那股自由的气息吸引了。

一个顶尖科学家,不是被高薪厚禄吸引,而是为了追求更自由的科研环境,这种选择是多么令人敬佩。

说到这里就不得不提到最近的一项民调结果,美国《自然》杂志调查发现,超过75%的在美科研人员正在考虑离开美国。

其实像齐国君这样的例子还有很多,核物理学家刘畅、数学家林华新等人都选择了回国任教。

在芯片设计领域,一位重量级人物悄然改变了自己的职业轨迹。

孔龙这位曾在苹果公司担任首席工程师的专家,选择了回归学术界。

他带着在射频集成电路、数模混合模拟计算芯片和高速数据接口等领域的丰富经验,来到了复旦大学。

这一转变不仅为复旦带来了宝贵的产业经验,也为中国芯片领域的发展注入了新的活力。孔龙的加入,或将为学界和产业之间搭建起一座重要的桥梁。

这些大牛的回归,无疑给国内的科研界注入了一剂强心针,他们带回的不仅是先进的技术和理念,更是一种开放、创新的科研精神。

当然人才流动是一个复杂的过程,不能简单地用好坏来评判。

但有一点是肯定的,那就是开放、包容、互相尊重的科研环境,才是吸引人才的关键。

希望未来无论是中国还是西方国家,都能为科学家们提供更好的发展平台,让科技创新之花在全球绽放。

观察者网2025-03-30——FBI突袭搜查知名华裔教授住宅,又一轮“中国行动计划”?

大众日报2025-03-29——从硅谷到复旦!苹果首席工程师回国任教,“归国科学家天团”上新

观察者网2025-03-24——又一位!知名人工智能专家齐国君离开美国,加盟西湖大学