一、乡土出身,梦想萌芽

于文华,这位在大众眼中常闪耀于舞台中央的知名女歌手,实则有着质朴的乡土根基。她出生于河北唐山的一个普通农村家庭,儿时家境贫寒,生活的艰辛如影随形。幸运的是,姨妈韩少云,作为评剧界的大师,对年幼的于文华关爱有加,将她带在身边悉心培养。

在姨妈的言传身教下,于文华沉浸在艺术的氛围中,每日伴着晨曦练嗓,对着月光揣摩唱腔,刻苦学习唱歌技巧,音乐素养如同春日里茁壮成长的幼苗,不断提升。多年后,从中国音乐学院毕业的她,开启了辉煌的歌手生涯。为经典名著《红楼梦》献唱插曲,让她初露锋芒;1990 年亚运会上的精彩亮相,更是奠定了她在乐坛的地位。而那首与尹相杰合唱的《纤夫的爱》,更是传唱大江南北,成为一个时代的经典记忆,至今仍回荡在无数人的耳畔。

朱之文,同样来自乡村,是黄土地孕育出的 “草根” 明星。在山东菏泽的小村庄里,他伴着农田与家畜长大,生活简单而质朴。然而,朱之文心中始终怀揣着对音乐的热爱,田间地头、农家小院,处处都留下过他放声高歌的身影。即便生活的重担压得他喘不过气,他也从未放弃这份热爱。随着短视频时代的浪潮席卷而来,朱之文凭借一首《滚滚长江东逝水》,以其雄浑醇厚的嗓音惊艳众人,“大衣哥” 的名号不胫而走,迅速走红网络,成为各大卫视竞相邀约的对象。

一次机缘巧合下,于文华与朱之文在一档节目的后台相遇。彼时,望着同样从乡村走出、实现梦想逆袭的朱之文,于文华心中涌起一股亲切感,仿佛看到了曾经那个为梦想拼搏的自己。朱之文眼中的质朴与执着,让于文华心生欣赏,而这次相遇,如同命运的丝线,悄然将两人的人生轨迹交织在一起。

二、携手共进,流言滋生

与朱之文相识后,于文华被他的拼劲所打动,决意伸出援手,助力这位同乡逐梦。在事业上,她不遗余力地为朱之文铺路搭桥。向备受瞩目的《星光大道》举荐,带着他登上央视的璀璨舞台,给予他展示才华的珍贵机会。这些舞台,对于无数草根艺人来说,是梦寐以求的圣地,于文华的引荐,无疑为朱之文打开了一扇通往更广阔天地的大门。

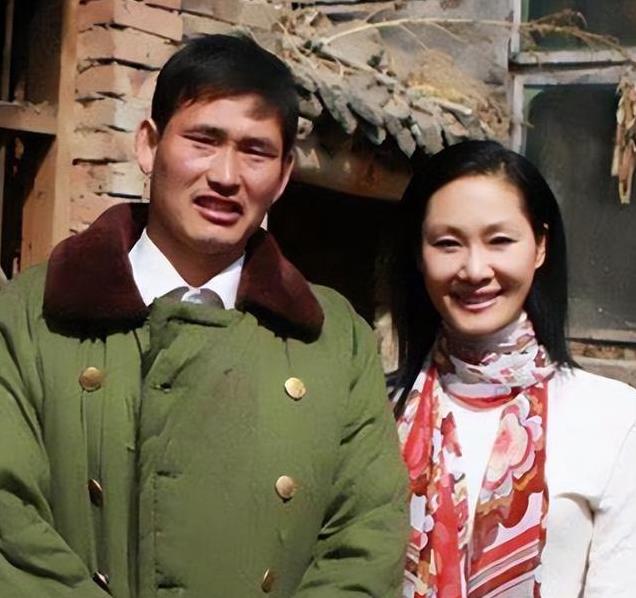

生活中的他们,往来也渐趋频繁。社交媒体上,时常能看到他们互动的痕迹,或是互相鼓励的话语,或是分享音乐心得的只言片语。有一回,于文华还不辞辛劳,亲自奔赴朱之文的山东老家探望。那是一个普通却又充满温情的农家小院,土坯墙、木栅栏,院子里鸡鸭踱步,于文华踏入其中,亲切地与朱之文及其家人交谈,毫无明星架子。

然而,这般亲密的往来,却在公众眼中 “变了味”。在这个热衷于挖掘八卦的时代,网友们开始捕风捉影,对两人的关系妄加揣测。一位是功成名就的殿堂级歌手,一位是出身乡野的网红,身份差距与频繁互动形成强烈反差,引发大众无限遐想。每次两人同框出现,或是社交平台上的互动,都会被有心之人刻意放大、过度解读。流言蜚语如同滚雪球般越滚越大,“暧昧”“恋情” 等词汇甚嚣尘上,仿佛他们之间真有一段不为人知的浪漫故事。

一时间,二人的名字频繁霸占热搜,评论区里各种臆想猜测五花八门。那些不实言论,如汹涌潮水,逐渐淹没了事实真相,给他们的生活带来极大困扰。

三、直面流言,澄清真相

眼见绯闻愈演愈烈,大有失控之势,于文华深知不能再坐视不管。她站出来,直面公众,坦诚地吐露心声。于文华坚定地表示,她对待朱之文,纯粹是出于对晚辈的欣赏、对朋友的关怀以及对同乡的扶持,绝无半点男女私情掺杂其中。谈及那些漫天飞舞的谣言,她面露疲惫与无奈,恳请大家停止传播不实信息,还她一个宁静的生活空间。毕竟,这些无端绯闻已如荆棘,刺痛了她的日常,干扰了她的艺术创作与生活节奏。

朱之文这边,反应更为直接。从流言乍起之际,他便刻意与于文华保持距离,减少公开场合的共同露面。身为一个在农村生活多年、珍视名声的人,他深知流言的杀伤力。乡村邻里间的闲言碎语,让他倍感压力,那些异样的目光、窃窃私语,如同芒刺在背。于是,他选择主动避嫌,试图让风波尽快平息。

时至今日,两人明面上的交集近乎消失,回归各自生活轨道。于文华选择 “半隐退”,回到故乡唐山,重拾那份久违的田园宁静。清晨,漫步乡间小道,呼吸着泥土的芬芳;午后,与老友相聚,谈天说地,享受简单生活。朱之文也回归乡村日常,照料农田、与乡亲唠嗑,偶尔参加一些小型演出,依旧用歌声传递温暖。

四、情谊长存,回归本真

尽管外界流言曾喧嚣一时,但不可否认,于文华与朱之文在那段携手同行的日子里,彼此成就,结下深厚情谊。他们从乡村出发,凭借努力与才华,一步步踏上更大舞台,这份共同的奋斗经历,如同坚韧纽带,将他们紧紧相连。即便如今刻意疏远,可那份源自乡土、基于梦想的共鸣,永远深埋心底。

如今,时光缓缓流淌,希望大众能尊重他们的选择,放下无端揣测。让于文华与朱之文在各自人生道路上,继续前行,或歌唱、或生活,不受流言羁绊,回归本真,寻得属于自己的那份安宁与幸福。