1962年,毛主席在中南海接见了末代皇帝溥仪,谈笑间,毛主席突然问道:“你们清朝祖传的玉玺去哪了?”

1962年的那次接见发生在中南海,时间是春节期间,具体是1月31日。毛泽东设宴招待溥仪,还请了章士钊、程潜、仇鳌、王季范等人作陪。这些人中,有些是湖南老乡,有些参与过辛亥革命。溥仪那时已在北京安家,穿中山装,戴眼镜,过着普通公民生活。他在植物园劳动,浇水修剪植物,适应新环境。接见时,话题从溥仪的近况聊起,提到他在天津的日子和前妻文绣的情况。溥仪的前妻文绣是1922年娶的,但1931年离婚,那时溥仪在天津,文绣离开后生活不易。谈话中,毛泽东关心这些私事,显示出对溥仪个人境遇的注意。

关键话题转向清朝玉玺。溥仪解释,清朝使用的玉玺并非传说中的传国玉玺,而是自制的。传国玉玺的历史可以追溯到秦始皇时代。那枚玉玺用和氏璧雕成,方圆四寸,上有“受命于天,既寿永昌”八字,象征天命所归。秦灭后,传到汉朝,刘邦得之,建立西汉。王莽篡位时,从王太后那里强要,摔缺一角,用金镶补。新朝灭亡后,辗转到东汉光武帝手中。东汉末年,董卓乱政,孙坚在洛阳井中发现它,后来袁绍夺走。曹操得之,传到曹丕,建立魏国。魏灭,传到晋。

晋亡,五胡乱华,玉玺在北方少数民族政权中流传,后归东晋。南朝宋齐梁陈更迭,它几经易手,梁时侯景叛乱,玉玺一度丢井中,后被僧人捞出献给陈朝。隋灭陈,玉玺入隋宫。唐初,李世民未得之,刻其他宝玺替代。唐贞观四年,萧后从突厥归来,带回玉玺。唐末乱世,朱温篡唐,玉玺下落不明。后唐时又现身,但很快失踪。北宋哲宗时,农夫耕地发现,朝廷考证认定,但有争议。靖康之变,金兵掳走,自此消失。

清朝入关后,并未得到这枚传国玉玺。皇太极1636年改国号大清,得“制诰之宝”,其他玉玺多为自刻。溥仪小时候没见过传国玉玺,1932年去东北时带走许多文物,但不包括它。在场人听到溥仪的回答,叹惜国宝丢失。毛泽东则表示,玉玺是封建象征,新中国不需要它,不过是块石头,丢了也没啥大不了。他还说自己没见过玉玺模样,表现出轻松态度。这次接见体现了新中国对历史人物的改造政策,溥仪从战犯变成公民,参与社会劳动。

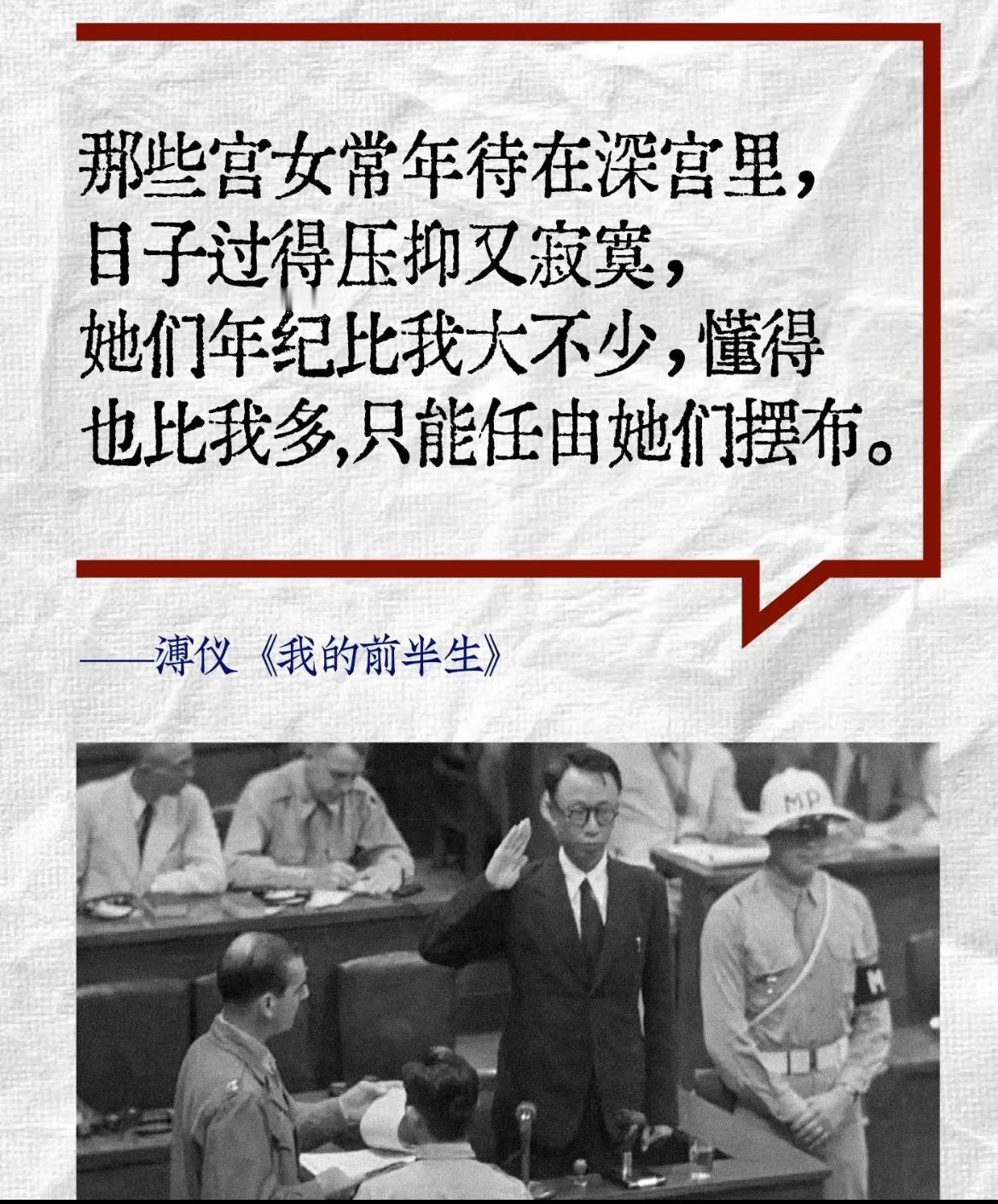

溥仪的改造过程值得一提。从抚顺管理所开始,他学习马克思列宁主义,写自传《我的前半生》,反思过去罪行。特赦后,他在北京定居,工资不高,但生活安定。植物园的工作让他接触普通劳动者,改变旧习气。接见后,他继续这生活。1964年,当选全国政协委员,担任文史资料专员,编写清史资料。1965年,与护士李淑贤结婚,两人相伴到最后。李淑贤是普通人,他们的婚姻平凡而稳定。

毛泽东领导下,中国发生巨变。从土地改革到合作化,再到大跃进,虽然有曲折,但工业基础打下,人民生活改善。接见溥仪也反映出对旧皇室的宽大政策,体现统一战线思想。溥仪的结局是1967年10月17日因肾癌在北京逝世,享年61岁。他的骨灰先放八宝山,后迁 baba 清西陵附近。毛泽东1976年9月9日逝世,享年82岁。

传国玉玺的下落至今成谜。有些说法指它在台湾故宫,但未证实。另有观点认为北宋后发现的那枚可能是赝品,真品早在唐末失踪。历史上,它多次丢失又现身,每次都与王朝合法性挂钩。但在新中国,这类封建遗物不再重要,重点是人民当家作主。

这个事件让人思考历史变迁。溥仪从登基到退位,再到傀儡、战犯、公民,一生起伏。毛泽东从农民到领袖,带领中国站起来。他们的相遇,标志着旧时代结束,新纪元开启。玉玺虽丢,但国家统一、人民幸福才是真宝。

溥仪的书《我的前半生》详细记录了他的转变,值得一读。它不只个人回忆,还反映时代风云。清朝灭亡后,许多皇室成员适应新生活,有的劳动,有的从政。溥仪的弟弟溥杰也获特赦,参与文史工作。周恩来曾接见他们兄弟,安排生活。

中国历史上有许多类似物件,如九鼎,也象征王权,但多已失传。这些东西提醒我们,权力来自人民,不是天授。毛泽东的思想强调群众路线,这与封建帝王观截然不同。如今,回看1962年那次接见,它不只是两人会面,更是历史交汇点。溥仪代表旧中国,毛泽东代表新中国。玉玺问题虽小,却折射出对封建残余的态度:不迷信,不执着。