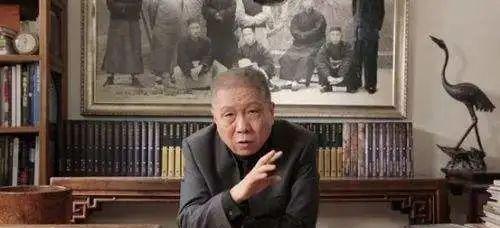

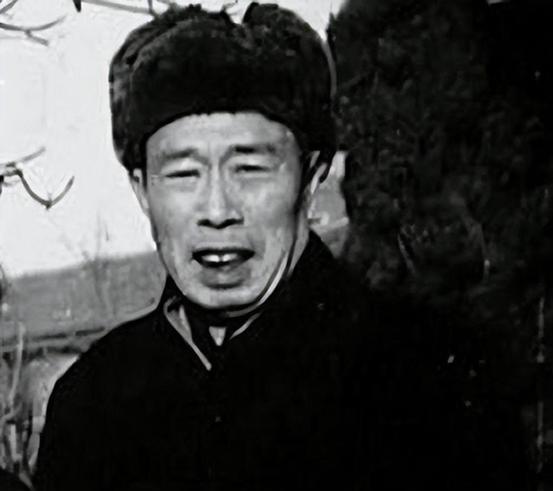

1998年,72岁的抗战老兵马丹林浑身插满管子,躺在病床上,而他身价100亿的儿子马未都,却决定不再做无意义的治疗,拔掉了父亲的最后一根管子。 马丹林1926年出生在山东荣成镆铘岛一个渔民家庭,那地方海风大,生活苦,从小就帮家里捕鱼。六岁开始上私塾,读书挺用功,十八岁当了村里的老师,教小孩识字算数。1944年,日军水雷炸了岛附近,弟弟没了命,马丹林一气之下扔下书本,加入抗日队伍。从普通士兵干起,因为识字,负责宣传工作,扛着枪在胶东半岛打游击。抗日结束后,他没停,继续参加解放战争。孟良崮战役山高路陡,他总观察地形再行动。济南战役打城墙,淮海战役雪地运弹药,渡江战役过大江,上海战役收尾后回北京。同批39人,就他一人活到最后。战友说他慢半拍,他觉得活下来才能多打仗。 解放后,马丹林转空军,干到政治部文化部部长,北京空军总医院政委,空军少将衔。退休了还在家种种花,身体硬朗。马未都1955年生在北京军人家庭,在空军大院长大,小时候调皮,只读到小学四年级。早年当文学编辑,1981年发小说。1996年办观复博物馆,收藏瓷器家具,推动文物保护,分馆开到北京上海等地。事业做大,身价上亿,但他总说父亲的谨慎作风影响了自己捡漏古董的路子。 马丹林七十二岁那年,身体本来好好的,还能自己搬花盆。一次马未都带酒花生回家,饭后他肚子疼,以为吃坏了。第二天还疼,按肚子摸到硬块,就去医院。医生检查说瘤子大,得马上手术。手术做了整晚,出来说瘤缠主动脉切不掉,强切老人下不了台。建议正常吃喝过日子。马丹林醒来问结果,马未都说稳了。其实二十天后,他身上管子一大堆,坚持不住了,要求停掉。马未都同意,让医生拔管。四天后老人走了。 这事儿传开,有人骂马未都不孝,顺手有钱不治。可他后来在2008年悼文《镆铘岛人》里写,父亲上战场就聪明,活下来才有用。生病时也一样,质量比长度重要。拔管是尊重老人意愿,让他有尊严走。马未都觉得这是父亲教的道理,别让无谓痛苦拖着。 马丹林走后,马未都继续干收藏。1997年博物馆开馆,展瓷器家具,他亲自管展览讲解。2004年改理事会制,分馆扩建。还上电视节目谈文物,出版书记心得。父亲的事让他更注重决策谨慎,在事业里体现坚韧。空军老战友来悼念,摆花圈,马未都收起父亲旧军装和伤疤照片,当作激励。 马丹林一生从渔家小子到空军少将,经历抗日和解放战争,活得谨慎实用。儿子马未都从顽童到收藏大佬,继承了这点。1998年那决定,看似冷血,其实是父子默契,对生命尊严的共识。很多人误会,但事实摆着,老人自己要停治。 马未都的事业没停,博物馆成文化地标,他推动古董保护,影响一大批人。父亲离世成转折,让他更明白活着的意义。身价百亿,却总接地气,说捡漏靠眼力和耐心,像父亲打仗。