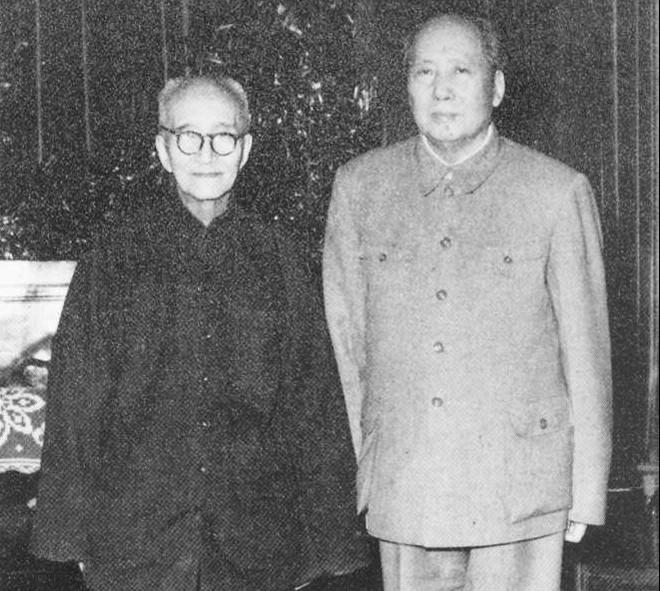

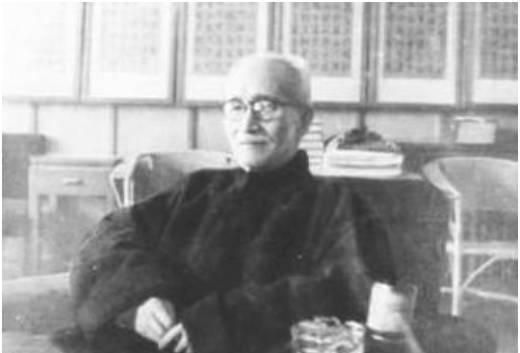

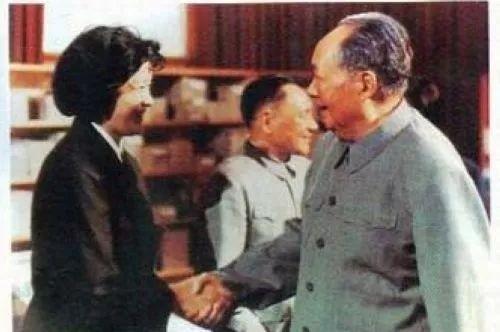

1963年冬,著名的民主人士章士钊,接到了毛主席委托秘书送来的2000元钱。秘书说,这是主席43年前欠的钱,总计两万块,要分十年还清。毛主席为何向章士钊借钱,又要分十年“分期还款”呢? 一笔跨越43年的欠款,一个延续十年的还债计划——这不是普通的借贷关系,而是藏着怎样的历史秘密?为什么堂堂国家主席要用稿费分期还债?这背后究竟有着怎样不为人知的故事? 1963年的那个冬日,当章士钊接过秘书送来的2000元时,他绝对想不到这会成为一段传世佳话。要解开这个谜团,得把时间倒回到1920年的上海滩。 那时的毛泽东还是个27岁的青年,正在为湖南的留法勤工俭学运动四处奔波筹款。这场运动在当时可是件大事,湖南的青年学子们都想去法国一边打工一边求学,学习西方的先进思想和技术。可问题是,出国留学需要一大笔钱,对于大多数穷学生来说简直是天文数字。 毛泽东的老师杨昌济给他写了封介绍信,让他去找章士钊帮忙。章士钊当时在上海滩可是个响当当的人物,著名的教育家、政治活动家,在文化界很有影响力。1920年5月,毛泽东拿着这封介绍信来到上海,找到了章士钊。 说是”借钱”,其实更准确的说法是筹款。章士钊听了毛泽东的来意后,二话不说就开始在上海的社会名流中募捐,最后筹集到了两万银元,全部交给了毛泽东。在当时,两万银元可不是小数目,相当于现在的几十万甚至上百万。 这笔钱有什么用途呢?一部分确实资助了湖南青年赴法留学,另一部分被毛泽东带回湖南,用于新民学会的活动和革命工作。说白了,这钱不仅帮了留学生,也成了早期革命活动的重要资金来源。 时间一晃就是43年。1963年,毛泽东和章士钊的养女章含之学英文时,在闲聊中突然想起了这件往事。章含之是章士钊的养女,当时担任毛泽东的英文老师。毛泽东想着,当年人家帮了这么大忙,自己总得表示表示吧。 章士钊知道后连忙推辞,说那钱本来就是募捐来的,不算借款,更不用还。但毛泽东坚持说:“有借有还嘛,现在我有稿费可以还'债'了。” 为什么要分十年还呢?这里面有几个原因。首先,这些钱都是从毛泽东的稿费中拿出来的。毛泽东一生清廉,除了稿费没有别的收入,一次拿出两万块确实有点吃力。分期还款既能表达诚意,又不会影响日常生活。 其次,这种做法体现了毛泽东对友情的重视。在他看来,无论过了多少年,朋友的恩情都不能忘。这种做法虽然看起来麻烦,但却更有仪式感,也更能表达内心的感激之情。 从1963年开始,每年农历正月初二,毛泽东的秘书都会准时送去2000元,风雨无阻,整整十年。1971年因为某种原因停了一年,毛泽东发现后立即让秘书继续送,还说要”还利息”。 这个故事说起来挺有意思的。在那个特殊的年代,很多人际关系都变得复杂微妙,但毛泽东和章士钊的友谊却跨越了政治立场的差异,保持了几十年。章士钊虽然是民主人士,但毛泽东始终把他当作老朋友看待。 1973年,章士钊因病住院,92岁高龄的他收到这年的2000元时,已经知道这可能是最后一次了。几个月后,章士钊去世,这段跨越半个世纪的友谊也画下了句号。 回头看这个故事,挺让人感慨的。在那个动荡的年代,两个不同政治立场的人能保持这样的友谊,确实不容易。毛泽东用43年的时间记住一份恩情,又用十年的时间去偿还,这种品格在今天看来仍然值得学习。 其实这也反映了那一代人的特点——重情重义,一诺千金。无论身份地位如何变化,做人的基本原则不能变。这或许就是这个故事最打动人的地方吧。 一笔43年前的”借款”,一段十年的还债故事,背后是两代人的深厚友谊。在那个风云变幻的时代,人与人之间的真情显得格外珍贵。你觉得这样的友谊在今天还存在吗?欢迎在评论区分享你的看法!