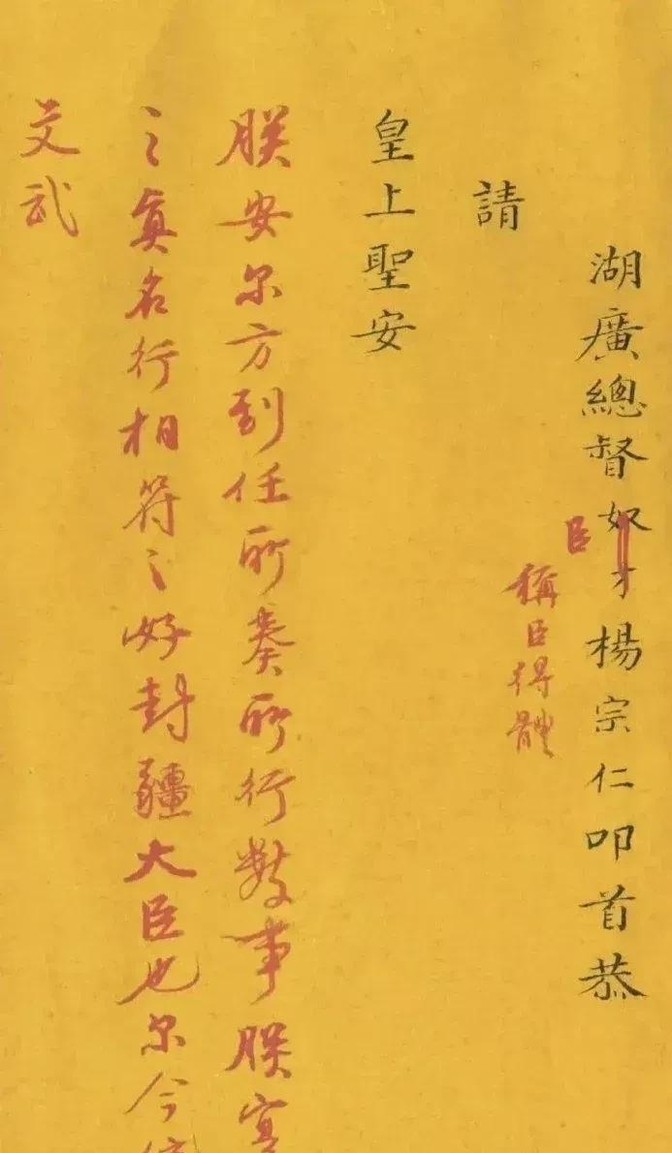

1726年,年羹尧死后一周,雍正处死汪景祺,将首级悬挂在菜市口,这一挂就是十年。

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

当乾隆元年左都御史孙国玺上奏"枯骨悬于通衢有碍观瞻"时,人们才惊觉那颗头颅已在风雨中见证了三个年号,从雍正四年到乾隆元年,一个王朝的暴戾与伪善都凝固在这具森然白骨上。

汪景祺的人生轨迹像极了明清易代之际的典型文人悲剧,出身杭州官宦世家,父亲汪霖官至户部侍郎,兄长汪贝祺任职礼部。

他本该是前途无量的书香门第,但科举之路偏偏卡在会试门槛,三次落第的挫败让这个自负才高的举人转向幕僚之路。

雍正二年投奔陕西布政使胡期恒时,他带着文人最后的孤傲与功利,既想保全士人颜面,又渴望攀附权贵飞黄腾达。

这种矛盾心理在见到年羹尧后彻底崩塌,那本用金粉题签的《西征随笔》里,"宇宙第一伟人"的谀词与"皇帝挥毫不值钱"的狂语交织,暴露出知识分子在权力面前的集体精神分裂。

年羹尧案发时查抄出的《西征随笔》,堪称清代文字狱的标本式文本。

雍正朱批"悖谬狂乱"的愤怒,不仅针对书中露骨的谄媚,更因字里行间暗藏的机锋。

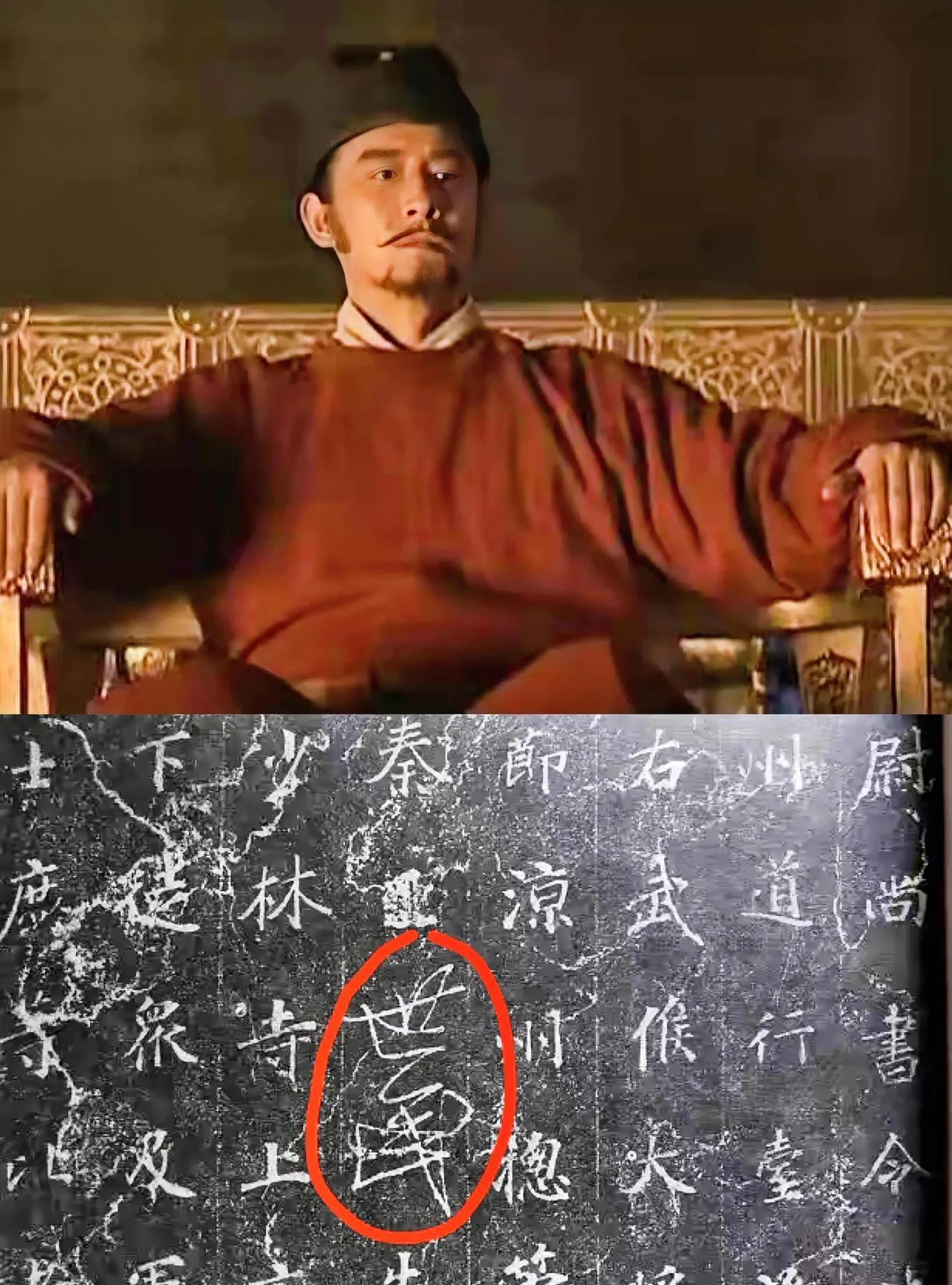

"功臣不可为"的章节援引韩信、蓝玉典故,表面颂扬年羹尧功绩,实则暗示鸟尽弓藏的历史循环;"历代年号论"借古讽今议论"正"字寓意,被曲解为影射雍正得位不正。

最致命的是那句"狡兔死走狗烹",虽为劝诫年羹尧急流勇退,在雍正眼中却成了诅咒新朝的罪证。

当文字被权力机器拆解重构,任何修辞都可能变成索命铁证,菜市口那颗悬挂十年的头颅,本质是雍正精心设计的恐怖艺术。

不同于普通死刑犯"枭示三日"的惯例,刻意延长展示期制造持续的心理威慑,更残酷的是牵连机制,妻子发配黑龙江为奴,兄弟子侄流放宁古塔,五服内官员全部革职,甚至暂停整个浙江省的科举考试。

这种立体化的惩戒体系,将文字狱从个人悲剧升级为社会创伤,京城士子经过菜市口时低头疾走,浙江学子在禁令中期盼皇恩,文字狱的阴影从此成为知识分子的集体记忆。

汪景祺案暴露了专制皇权对文字的病理化恐惧,雍正需要证明处死年羹尧不是兔死狗烹,就必须将年的党羽塑造成十恶不赦的逆党。

当查抄出的《西征随笔》既不够谋反也不够大逆时,统治者便发明了"思想定罪"的新范式,将文本碎片化解读,从修辞中挖掘"隐微大义"。

这种文字炼金术在乾隆朝登峰造极,连"清风不识字"都能构成死罪。

汪景祺的悲剧在于,他那些夸张的吹捧被逆向解读为"讥讪圣祖",肉麻的谀词反而成为"大不敬"的铁证,文人玩弄文字的游戏最终被权力游戏反噬。

悬挂的头颅在乾隆元年终于入土,但文字狱的幽灵仍在游荡,当孙国玺奏请取下汪景祺遗骨时,新皇帝展现的"仁政"不过是暴政后的妆点。

十年示众已实现其震慑功能,赦免汪氏族人更像是对前朝苛政的切割表演。

更具讽刺的是,乾隆后期文字狱数量远超雍正,汪景祺案开创的"诛心"定罪模式,最终发展成更精密的文字审查机制。

那颗在菜市口风化十年的头颅,既是上一个恐怖时代的句号,也是新恐怖时代的冒号。