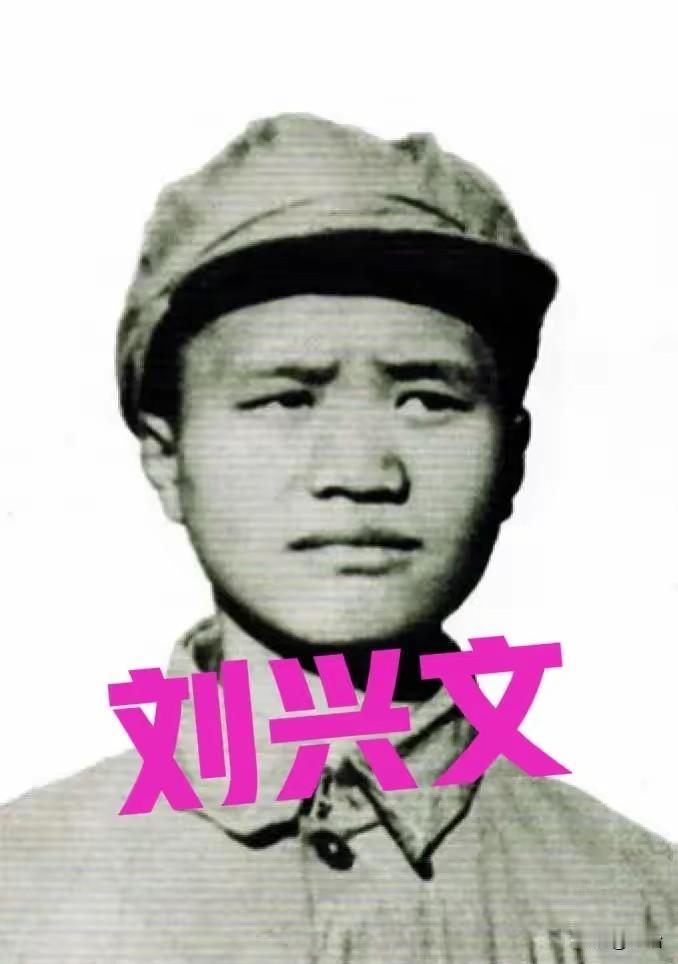

1951年6月1日,抗美援朝的朴达峰战场上,战士刘兴文找到连长报告伤亡情况,却发现连长倒在地上,整个下巴都被炸毁了。 连长说不了话,用手比划着指向阵地前方,又握紧拳头猛砸地面。 刘兴文的眼泪“唰”地就下来了。 他认得这个手势——那是连长教他的,指向阵地是“守住”,握拳砸地是“死拼”。 那会儿刘兴文才19岁,贵州湄潭来的兵,上战场才三个月。第一次见连长,是在鸭绿江边的集结地,连长正帮一个新兵系绑腿,粗粝的手掌把布条缠得又紧又匀。“别怕,到了战场,跟着我学。”连长笑起来露出两颗小虎牙,一点不像打了三年仗的老兵。 他确实跟着连长学了不少。学怎么在炮火里挖猫耳洞,学怎么用最少的手榴弹炸掉敌人的地堡,学在雪地里啃冻土豆时,要先揣在怀里焐软了再吃。 有次他半夜站岗打瞌睡,被连长揪着耳朵叫醒,没骂他,只塞给他一块炒面:“现在偷懒,明天敌人摸上来,咱们全连都得睡在这儿。”那块炒面有点发潮,带着点焦糊味,却是他这辈子记得最清楚的味道。 朴达峰这仗打了三天三夜,美军的炮弹像不要钱似的往阵地上砸。昨天下午,三排长孙福生带着人冲上去炸坦克,再也没回来。连长红着眼圈在沙盘前蹲了半夜,天亮时对刘兴文说:“小贵州,你枪法准,守住东边那个暗堡,别让敌人抄了咱们后路。”他当时攥着步枪,指节都白了,连长拍了拍他的背:“记住,活着才能守住阵地。” 可现在,教他“活着”的人,倒在了他面前。连长的手还在比划,血顺着指缝往下淌,把胸前的衣襟浸得发黑。刘兴文抹了把脸,泪水混着硝烟味往嘴里钻,又苦又涩。 他突然想起出发前,连长给他看过一张照片,是个扎羊角辫的小姑娘,“我闺女,等打完仗回去,就教她认字”。 “连长,我懂!”刘兴文吼出声,声音抖得不成样子。他把连长轻轻挪到弹坑里,用军大衣盖住他的上身,又把自己的水壶放在他手边——虽然里面只剩最后一口水。转身时,他摸了摸腰间的手榴弹,一共三颗,是早上连长刚补给他的。 东边的暗堡里,还有两个负伤的战友。刘兴文爬进去时,副班长正用刺刀挑开敌人的罐头,见他进来,把半块肉递过来:“连长呢?”他没说话,抓起步枪就往射击孔爬,只听见身后副班长“哦”了一声,没再问。阵地上的兵都知道,不问,是因为心里都清楚。 美军又开始冲锋了,黑压压的一片往坡上涌。刘兴文瞄准最前面那个举着机枪的,扣动扳机,那人应声倒下。他想起连长教他的:“打领头的,剩下的就慌了。”果然,敌人的冲锋慢了下来。可子弹像雨点似的打在暗堡上,泥土簌簌往下掉,副班长在后面喊:“小贵州,换弹匣!”他刚缩回身子,一颗炮弹就在不远处炸开,震得他耳朵嗡嗡响,嘴里满是血腥味。 不知道打退了多少波进攻,太阳慢慢偏西,阵地上静得能听见自己的心跳。刘兴文往连长躺的方向望了一眼,军大衣被风吹得动了动,像他还在那儿似的。他突然想起连长说过:“咱们守在这儿,后面的老乡就能安稳过日子,不用像朝鲜老百姓这样,房子被炸成平地。” 当最后一个敌人被打退时,刘兴文的步枪枪管已经烫手。他靠在暗堡壁上,摸出连长给的那块炒面——不知什么时候被他揣在了怀里,潮乎乎的,还带着点体温。他掰了一小块放进嘴里,慢慢嚼着,眼泪又下来了。 你说,是什么让这些年轻的兵,在明知会死的地方,还攥着枪不肯松手?是连长的手势,是没见过面的闺女,还是心里那个“安稳过日子”的念想? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。