1951年初春,当败退台岛的老蒋,听到曾泽生率领50军,在朝鲜战场上把美军、英军,打得满地找牙的时候,他怎么也想不明白,当年这个自己怎么都瞧不上的杂牌军,怎么突然之间就蜕变成让英美联军胆寒的铁血雄狮?

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

1951年初春的台北,雨丝缠着冷风往人骨头缝里钻,蒋介石攥着朝鲜战报的手指关节发白,纸张上"曾泽生"三个字刺得他眼眶生疼。

窗外阳明山的雾气漫进来,把情报里"全歼英军皇家重坦克营"的字迹洇得模糊,就像他记忆里那个在长春起义仪式上低着头的滇军师长。

当年连正眼都不敢瞧他的杂牌军将领,如今正带着志愿军50军把英美联军揍得人仰马翻。

这支部队的前身是国民党60军,1948年在长春起义时还被称作"六十熊"。

老蒋记得清楚,当年滇军将领曾泽生带着部队投诚时,那些穿着破棉袄的士兵抱着步枪蹲在雪地里,活像一群叫花子。

他当时冷笑说杂牌军就是杂牌军,连投降都透着寒酸气,可谁能想到,短短三年后,这支部队在朝鲜汉江两岸打出震惊世界的战绩,把美军王牌骑兵第一师揍得连夜后撤三十公里。

台北总统府的电报室里,译电员们大气不敢出,他们刚破译出美军远东司令部的密电,上面写着"中国第50军战术素养远超预期"。

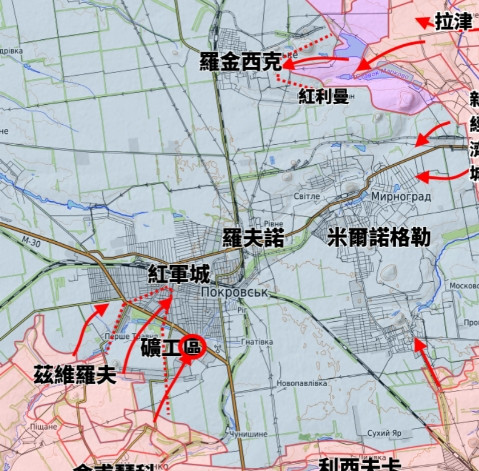

老蒋盯着地图上标注的第三次战役推进线,五十军的红色箭头正插在联合国军心脏位置。

这个曾经被他嫌弃装备差、纪律散的部队,如今用缴获的英军坦克当训练教材,拿美军空投的罐头改善伙食,在零下二十度的雪地里打出了东方军队的威风。

英国记者阿兰·威宁顿在《泰晤士报》上的战地通讯被侍从官小心翼翼放在办公桌上。

那个亲眼目睹皇家重坦克营覆灭的英国人写道:"中国士兵像钢铁洪流般漫过山岗,他们用反坦克手雷和爆破筒对付我们的丘吉尔坦克,就像中世纪骑士对付巨龙。"

老蒋的太阳穴突突直跳,他想起三年前美军顾问团对滇军的评价,"缺乏现代战争意识"。

台北的雨越下越大,侍从官送来最新战报时,屋檐水正砸在石阶上噼啪作响,五十军在修理山阻击战里,用步枪和手榴弹顶住美军两个团的轮番进攻。

那些起义时连钢盔都配不齐的士兵,现在敢抱着炸药包往美军坦克履带底下钻。

老蒋突然想起曾泽生起义前发给他的密电:"弟兄们冻得手指扣不动扳机,军座给的棉衣还在军需处仓库里生霉。"

朝鲜前线的雪原上,五十军的战士们正用缴获的迫击炮轰击美军阵地,他们很多人还穿着滇军时期的黄呢子大衣,但胳膊上"中国人民志愿军"的臂章在雪地里格外扎眼。

美国《时代》周刊的记者发现,这支被华盛顿认为"缺乏重火力"的部队,居然用美制105毫米榴弹炮组建了炮兵营,炮弹全是战场上捡的。

台北官邸的留声机放着《梅花三弄》,老蒋盯着墙上的"毋忘在莒"条幅出神,他记得1946年把六十军调往东北打内战时的场景,滇军士兵穿着草鞋在沈阳火车站集合,美式吉普车上的国军将领骂他们是"云南骡子"。

现在这些"骡子"在朝鲜战场跑出了千里马的速度,美国陆军战史记载"中国第50军的迂回速度堪比德军装甲部队"。

雨幕里传来总统府卫兵换岗的脚步声,老蒋突然问侍从官:"你说他们吃的什么粮?"没人敢接话。

此刻在朝鲜的冰天雪地里,五十军的炊事班正用美军空投的咖啡粉煮高粱饭,阵地上飘着奇怪的香味。

那些起义时连炒面都吃不饱的云南兵,现在兜里揣着压缩饼干,枪管上缠着防滑布,都是从联合国军尸体上扒来的。

台北的雨季漫长潮湿,就像老蒋心里翻腾的疑问,他想起美军顾问团长巴大维当年对滇军的评价:"这支部队永远学不会步炮协同。"

现在五角大楼的评估报告却写着:"中国第50军的步坦配合令人惊讶。"

朝鲜战场的照片上,起义时连汽车都没见过的滇军士兵,正驾驶着缴获的谢尔曼坦克冲击敌军阵地。

窗外的雨停了,士林官邸的樟树滴着水,老蒋把战报扔在桌上,纸页散开露出汉江两岸的战况图。

五十军的防线像把尖刀插在联合国军咽喉,那些曾经被讥笑"听见炮响就尿裤子"的云南小伙子,如今在美军轰炸机俯冲时还敢仰着脖子数敌机架次。

英国《每日电讯报》的标题刺痛了他的眼睛:"被蒋介石抛弃的军队,正在改写远东战争史"。

官邸的座钟敲了十二下,老蒋突然发现历史开了个残酷的玩笑,三年前在东北战场一触即溃的六十军,现在顶着"志愿军"的名号把联合国军打得节节败退。

美国《新闻周刊》的评论员写道:"这支军队的蜕变证明,决定战争胜负的从来不是武器,而是为谁而战的信念。"

台北的夜空划过一道闪电,照亮了桌上那份墨迹未干的战报,五十军刚刚打进了汉城。