漏洞百出(图一)

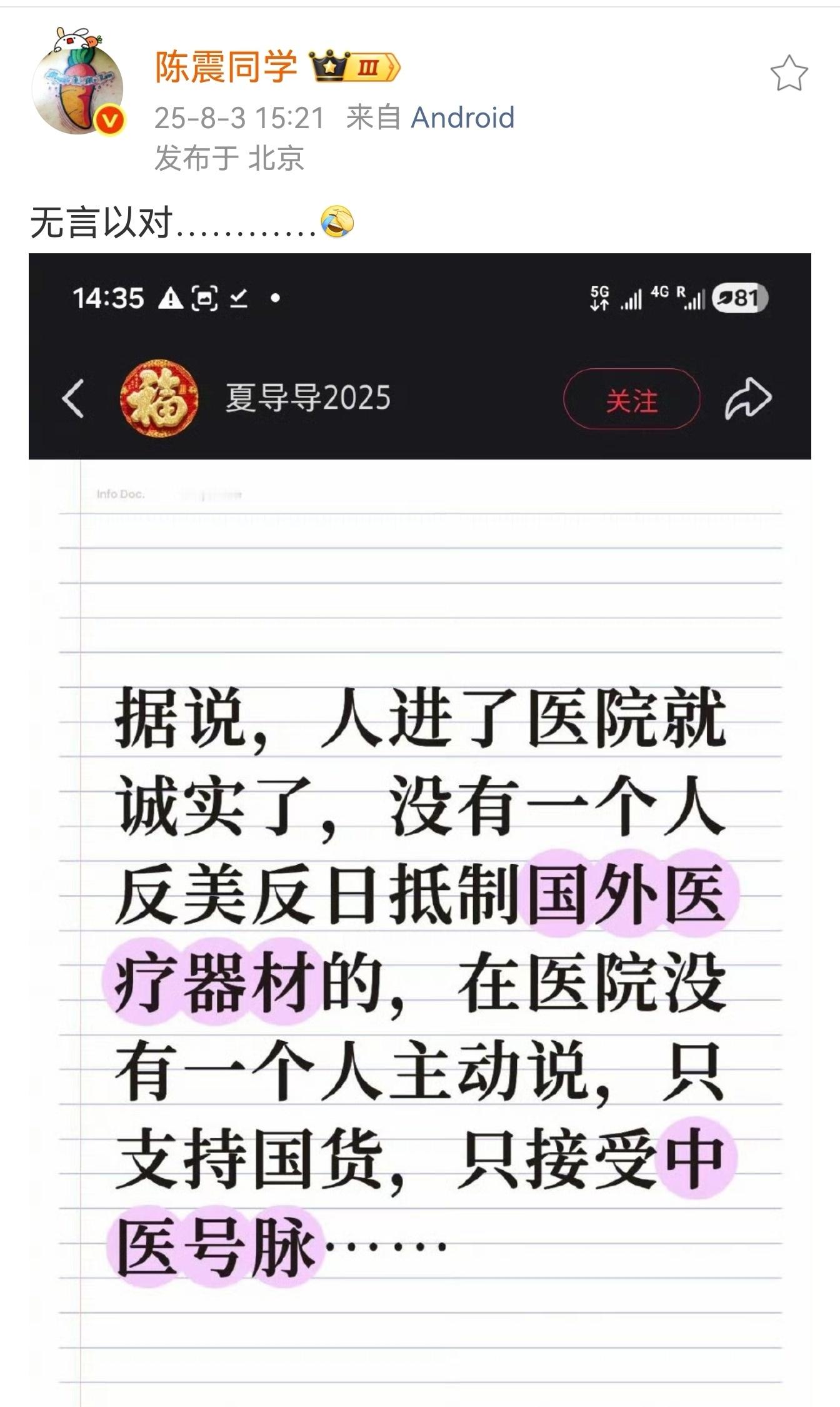

这段话存在稻草人谬误。它刻意构建了一个极端化的“批判靶子”,将“反美反日”“抵制国外医疗器材”这类社会议题立场,与“医疗选择”强行捆绑,虚构出“持这类立场的人必须在医院里只选国货、只看中医”的极端逻辑。但现实中,“反美反日”是对特定政治或社会现象的态度,“抵制国外医疗器材”可能是针对某类商业行为的表态,二者与“在医院如何选治疗方案”本无必然的极端关联——这种表述本质是通过歪曲、放大观点,制造虚假的“逻辑矛盾”。

还偷换概念。“抵制国外医疗器材”的“抵制”,通常指向经济或社会层面的“主动拒绝行为”(比如主动不买某类进口商品);而医院场景中使用医疗器材,是基于病情需求的“被动医疗选择”(患者和医生优先考虑疗效,而非“抵制”与否)。二者的行为逻辑、场景语境完全不同,这段话却将“主动抵制”和“医疗场景下的被动使用”强行混为一谈,用概念混淆制造对立。

又是错误归因。它错误地将“医疗选择”与“政治/民族立场”嫁接,暗示“进医院后不坚持只选国货、只看中医”,就和“反美反日、抵制国外器材”的立场矛盾。但事实上,医疗决策的核心是“专业判断”(比如某些疾病需依赖进口器械或西医技术),与“是否反美反日”“是否抵制国外商品”毫无逻辑关联;而“支持国货”“信任中医”也不等于要在所有医疗场景下“排他性选择”——理性的态度是“按需选择”,而非极端化的“非此即彼”。这种表述刻意用错误因果关系误导认知。

最后再来以偏概全。“没有一个人……”这类绝对化表述,彻底抹煞了现实中个体选择的多样性:有人可能既对某些国外势力或商品持批判态度,又会在医疗中理性使用进口资源;也有人会主动优先选择中医或国产医疗手段。用“全有或全无”的极端表述否定选择的复杂性,本质是用片面视角替代整体事实。

![语言即世界话语即权力这是真掌握核心科技的[点赞]](http://image.uczzd.cn/17389688896011763117.jpg?id=0)

![什么时候我看到这个关于“中国”的烂梗才能不笑…[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/2691264626254204563.jpg?id=0)