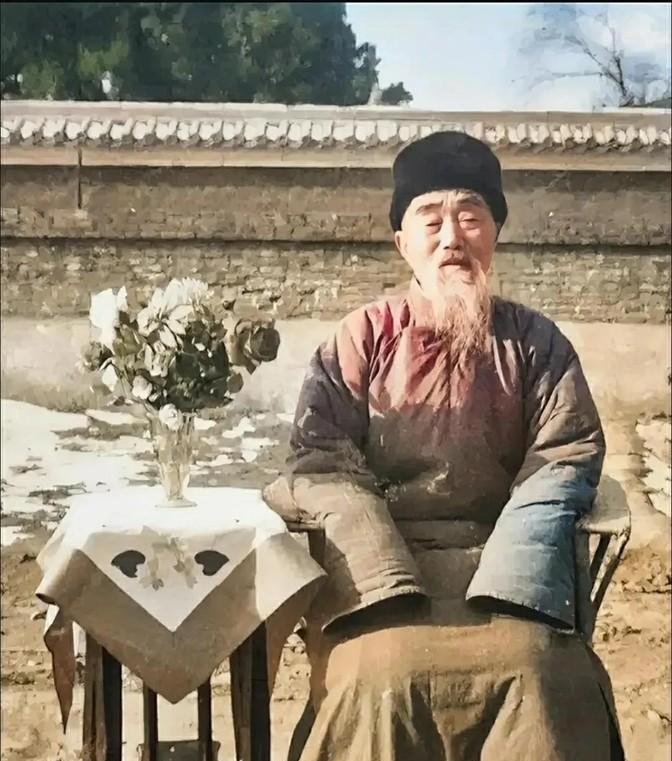

1943年,一17岁中国少女被抓进了纳粹集中营。突然,德国士兵在少女的身上发现了一只带有“朱德”字样的钢笔,少女的心瞬间提到了嗓子眼儿。 朱敏和其他囚犯一样,被押下火车,踏上了德国东普鲁士集中营的土地,这一趟从白俄罗斯到德国的旅程,不是普通意义上的远行,而是她命运彻底转折的开始。 她不知道这地方叫什么名字,只知道身边哭声此起彼伏,而自己,得咬着牙活下去。 没过多久,士兵们就开始搜查所有人的随身物品,轮到她时,一个高个子的德国兵一边骂骂咧咧,一边把她的背包翻了个底朝天。 突然,他手中一顿,拿出了一支看上去挺体面的钢笔,低头一看,上面赫然刻着两个小小的汉字——“朱德”,她心头一紧,差点没站稳。 这支笔本是父亲在延安送别她时留下的,说是给她“写信用”,她一直带在身边,没想到竟成了危险的引线。 这不是她第一次命悬一线,也不会是最后一次,从她决定踏上去苏联求学那天开始,父亲就叮嘱她:永远别说出自己是谁。 集中营的生活像是被关进了人间炼狱,每天早上天没亮,士兵就吹哨把他们赶出宿舍,干不完的体力活一项接一项,朱敏身体本就不好,长时间吃不饱、穿不暖,加上工作环境脏乱,她很快全身浮肿,手脚生了冻疮,甚至还落下了颈部淋巴结核的毛病。 本以为送去医务室能治病,结果却成了活体试验台,德国军医没做任何准备就直接拿刀在她脖子上开了口子,她疼得当场昏了过去。 可就算如此,她还是挺过来了,每天干活的时候,她发现自己所在的工厂是在分装炮弹,本来以为只能等死的她突然动了念头,既然这些炮弹要送到前线,那是不是可以做点什么? 她试着往弹壳上吐口水,希望让它们受潮,她一个人吐不过来,就悄悄叫上几个信得过的伙伴。 没人说话,大家只是默契地一口一口地吐。嘴干得起皮了,弹药却变得不稳定,她们不知道这到底能不能成功,但至少是在做点什么。 就这样,她一边当“哑巴”,一边干苦力,还一边搞“破坏”,集中营不是只有绝望,也有希望,只不过藏得很深,她不曾大喊大叫过一句口号,也没有一举成名,但她用自己的方式,把德国人最怕的事,悄悄做了个遍。 朱敏并不是一出生就在风雨中长大,但她的童年注定不会安稳,她出生在莫斯科郊外的一个农庄,那是父亲朱德安排的临时落脚点。 那时候,朱德正被从德国驱逐,转道苏联准备重返中国,他已经40岁,好不容易盼来这个宝贝女儿,却没法陪她长大。 短短一个月后,他就接到了任务,必须回国,临走那天,他把孩子紧紧抱在怀里亲个不停,眼泪都掉下来了,可惜母亲贺治华并不打算等他,没多久就另结新欢,把朱敏托付给自己的妹妹,带回了成都。 朱敏从小没真正见过父亲,直到十四岁那年才被送往延安与朱德短暂相聚,这段相聚虽短,却成了她此后一生的精神支柱。 朱德见到女儿后,把她拉到窑洞里坐下,问她将来想干嘛,朱敏说:“当八路,打鬼子,”朱德听了笑了,却没夸她。 他说:不是每个人都要去前线,国家也需要读书的人,他希望她去苏联学习,把知识带回来,为新中国打基础,那天,两人在炕头谈了好久,朱德最终拿出一支派克钢笔递给她,那支笔后来成了她命悬一线的“祸根”。 朱德给她定了四条规矩,把心思放在学习上、好好锻炼身体、二十岁之前不准谈恋爱,还有最重要的一条,在苏联叫“赤英”,绝对不能说自己是朱德的女儿,这些话她记了一辈子。 她知道,那不只是老爸的担心,更是一个红军指挥员的政治判断,这些年,她没辜负这份叮嘱,无论在哪,都没走漏半点口风。 集中营终于等来了解放,1945年初,苏联红军打到了东普鲁士。那天早晨,朱敏醒来发现不一样,没有哨声,没有皮鞭,也没有德国士兵的叫骂。 营地的铁门居然是开着的,她和几个同伴面面相觑,犹豫了一下,转身就跑,一路冲出牢笼,可外头也不是乐土,战火还在蔓延,前面是什么谁也不知道。 她们逃进了森林、穿过荒野,躲避着交火、寻找吃的,几双鞋都跑烂了,脚上的泡一破再破,最后,她靠着一股撑到底的信念,走到了波兰一个苏联人设立的难民站。 在那儿,她还是没说实话,继续自称父亲是中国的老中医,是因病来苏联养身体的,她怕身份曝光,怕自己变成某种“政治象征”再被当棋子利用。 直到有一天,一个苏联政委找她谈话,语气温和,像朋友那样聊天,她观察了他几天,确定是可以信赖的人,才小心翼翼地开口:“我叫朱敏,是朱德的女儿,”对方先是愣住了,然后立刻向上级报告,这条消息很快传到了莫斯科。 她被秘密送回莫斯科安置,她没有急着回国,而是按照父亲最初的愿望,继续留在苏联读书。 等到1953年,她才回到北京,走进了北京师范大学的讲台,把从枪林弹雨中带回来的生命力,悄悄地传给了一个个学生。