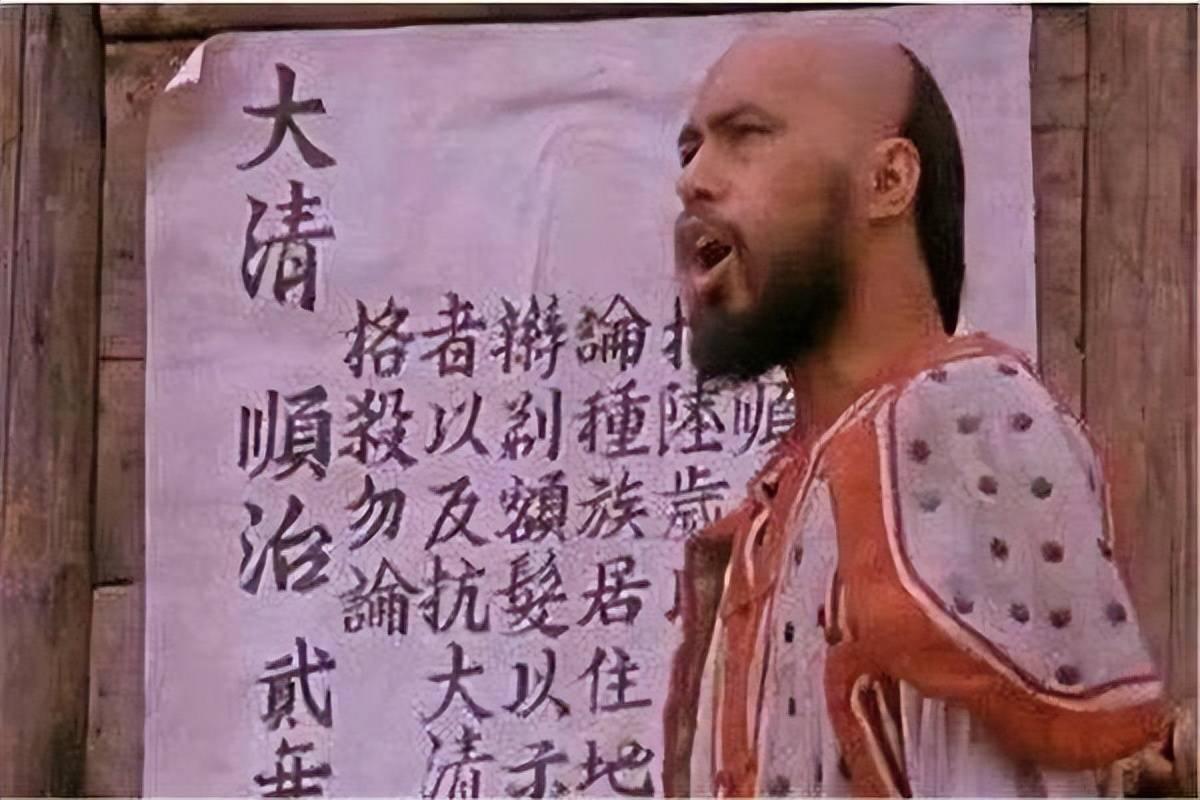

[月亮]1879年,日本吞并琉球。琉球大使林世功在李鸿章府邸门口不吃不喝跪了两天两夜,求李鸿章派兵拯救琉球。李鸿章置若罔闻,见死不救。林世功在绝望之际绝食自杀,令人泪目。如果当时李鸿章答应林世功的请求,派北洋舰队去攻击日本海军,或许就不会有甲午海战的耻辱了,因为当时北洋舰队的实力远胜日本海军,中国近代史也有可能改写。 可清廷担心打仗会惹来更大麻烦,加上财政困难、内部腐败,宁可眼睁睁看着日本得手。结果琉球很快被日本完全吞并,成了其版图一部分,中国在东海的屏障就这样失去了。 几十年后,二战结束,日本投降,美国总统罗斯福曾提出,如果中国战后局势稳定,他愿意让琉球归中国。当时琉球的重要性更明显了,它是进入东海的必经之地,也是太平洋的前沿阵地。拿到它,对中国的海防会是极大提升。 可当时的中国马上就要爆发内战,蒋介石觉得接手琉球得派兵驻守,还得花不少资源,这会削弱国民党在内战中的力量。于是他放弃了。 很快,美国自己接管琉球,并把那里变成西太平洋的重要军事基地,后来交由日本管理。琉球就这样成了美日锁住中国沿海的一环,这个格局一直延续到今天。 把1879年和1945年放到一块儿看,很明显,两次机会全都没抓住。第一次是怕出兵牵扯太大,第二次是内战优先。结果就是,眼前的顾虑解决了,可地缘优势失去了,长远代价很大。 琉球不仅是几块岛屿,它的位置决定了谁能控制东海进出口。假如1879年保住它,日本往东海发展的路会窄很多;假如1945年收回它,美日对东海的控制力会被削弱。可惜历史不能重来,一旦错过,就很难再拿回来。 看这两个时间点,有一种特别强的无力感。那种机会摆在面前,不是打不赢,也不是拿不到,而是领导层怕麻烦、怕风险,想着先把眼前这关混过去,后面的事以后再说。 可问题是,等以后想补救,局势早变了,主动权永远站在别人手里。今天的世界变化也很快,地缘格局每天都在调整,如果再有改变大局的机会,我们可不能像当年一样犹犹豫豫。 机会来时,有时候拼的不是谁船大炮多,而是谁敢在关键一刻拍板行动。现在来看,琉球就是一面镜子,照出了当时的短视,也提醒了现在的我们,别再等到机会走了才后悔。 你觉得,如果李鸿章当年出兵,或者蒋介石在战后接手琉球,现在的局势会不会是另一种样子?欢迎说说看法。