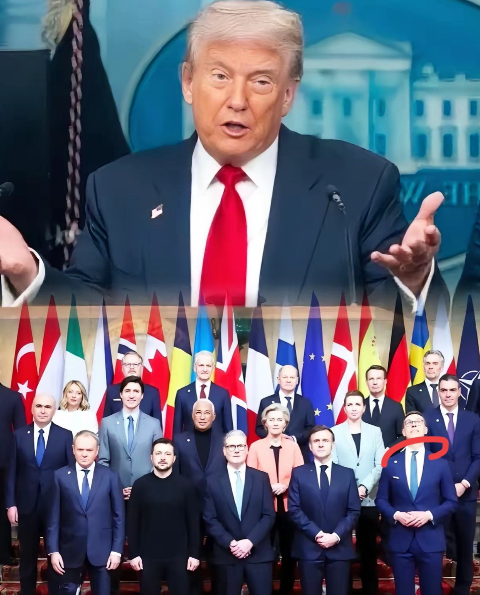

一粒大豆,能有多重?在华盛顿,能压一位总统的选票;在中美谈判桌上,能压一份协议的走向。 关税暂停期临界点已过,中方同意续期,美财长贝森特却一句“回国请示特朗普再定”,把球高高抛起。结果没落地,先飞来个“新条件”——让中国把美国大豆采购量翻四倍。翻四倍?哪门子商业逻辑,哪门子供应链常识。 先把经济账摆平。贸易摩擦一启,价格体系就变了。美国抡关税,中国反制,大豆的“美国产地溢价”瞬间蒸发。买方就两句话:品质相近,谁便宜、谁稳定就跟谁。南美这边,巴西零关税、量大、配送稳,正好顶上美国留下的缺口——这不是立场,是市场。更何况,中国这些年一直在做的,是进口来源多元化,谁会把国家粮油安全押在一个朝令夕改的政治供应商身上? 再看美国那边的政治账。中西部农业州是共和党的铁票仓,仓里堆的是豆子,票上写的是生计。贸易摩擦一来,订单下滑、收购价走低,农民的火气直冲国会山。于是你就看见了熟悉的剧本:选前安抚票仓,包装成“为中国解决短缺”的慷慨,实则是替自家滞销找买家;谈判临门一脚,临时加码,“极限施压”再演一遍。问题是,全球供应链的时代,嗓门大不等于拿得下。 更现实的,是四倍这个口号本身就不落地。把单一来源暴增到四倍,国内压不压价、库存压不压港?对本土种植者打不打冲击?和巴西、阿根廷多年磨合的长期合同往哪放?任何一个环节,都不是一条推文能打发的。中国的采购逻辑,从来是三件事:粮食安全、市场规律、长约稳定。谁来,都绕不过去。 把镜头拉远,这不是几船大豆的纠纷,而是三重结构性矛盾的投影:产业结构错配、全球价值链控制权、以及金融霸权的外溢成本。美国一边收紧高技术出口,不卖飞机、芯片与精密设备;另一边要求中国用大宗农产品来“填逆差”。这套不对等的结构,撑不住长期。贸易的本质是互利,账不是只看差额,更不靠政治口号。 再说回谈判本身。关税暂停,注定不是“换大豆”的单项条款;任何续期安排,都要对标稳定预期与规则约束。美方若继续把国内选举压力捆在协议上,节外生枝只会更多。别忘了,市场已经用真实订单投票:谁能给出可预期的政策、可承担的价格、可执行的交付,谁才是长期伙伴。 结尾只留三句话,够用也够硬: 第一,粮食安全不是筹码,供应链不是玩具。想让船队掉头,先把规则立住、把关税收回去、把政治风险降下来。 第二,谈合作就谈对等。高技术出口一刀切、金融制裁动不动,转头来要我们四倍买单,这道题在中国这边,永远解不出来。 第三,若美方回到理性沟通轨道,务实领域仍有空间;若继续极限施压,中方就按规矩行事:该分散的分散,该反制的反制,该守住的,一寸不让。 大豆只是开场牌,决定胜负的,从来不是嗓门,而是规则与能力。 参考资料:《 中美“休战”再延长90天,“美国知道自己不占上风”-观察者网 》