你以为欧美日韩车企手握百年积淀,就能高枕无忧? 错了! 真正让他们夜不能寐的,不是销量榜上的暂时落后,而是—— 那座曾坚不可摧的燃油车产业壁垒,正在轰然倒塌! 为什么这么说? 因为新能源带来的,远不止是动力系统的革命。

它正在釜底抽薪,拆解燃油车赖以生存的护城河本身。 过去,这些壁垒是欧美巨头们躺着赚钱的根基: 核心专利、垄断供应链、排他性技术体系…… 如今,这座堡垒的砖石,正被中国引领的电气化与智能化浪潮,一块块撬走。 更关键的是,未来几年,壁垒崩塌的速度将远超想象: 这不仅仅是市场份额的争夺,更是整个产业游戏规则的重写! 如果你还觉得燃油车优势瘦死的骆驼比马大,不妨往下看——

这一次,百年城墙,可能真的挡不住新时代的洪流了。 壁垒崩塌一:核心动力壁垒,一夜清零! 燃油车时代的绝对核心是什么? 发动机!变速箱! 欧美日韩巨头,靠着百年积累,在这些领域构建了密不透风的专利墙和精密的供应链闭环。中国想挤进来?要么交高昂的专利费,要么被排除在高端供应链之外。 但现在呢? 新能源车,直接把这两大核心从赛道上搬走了! 纯电无需发动机和复杂变速箱;插混/增程对发动机要求大幅降低。 这意味着什么? 欧美巨头百年筑起的核心技术护城河,在电气化赛道里,几乎一夜之间失去了意义!

曾经卡别人脖子的利器,如今成了英雄无用武之地的古董。 中国选择换道超车,不是无奈之举,而是精准地绕开了对方最坚固的堡垒,直接在新能源的原野上开疆拓土。欧美累积的发动机、变速箱专利壁垒?在电驱、电池、电控技术面前,价值正急速缩水! 壁垒崩塌二:供应链壁垒,从闭环变负担! 燃油车时代,巨头们不仅掌控技术,更构建了庞大而排他的垂直供应链帝国。 从关键零部件到精密加工,层层嵌套,外人难以染指。这套体系曾是效率与品质的保证,更是利润分配权和定价权的根基。

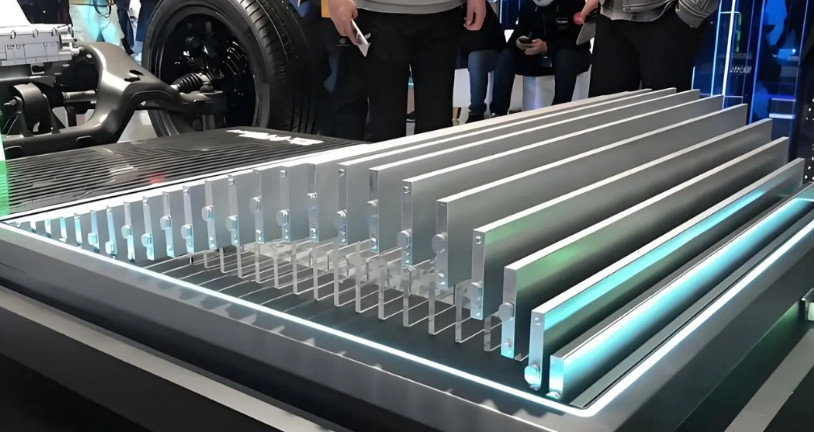

然而,新能源时代,供应链逻辑彻底变了。 开放、模块化、平台化成为主流。电池、电机、电控、智能座舱、自动驾驶…… 核心技术不再由单一车企垄断,而是分散在专业化的头部供应商手中(如宁德时代、华为、地平线等)。 这带来了什么? 造车门槛史无前例地降低! 小米这样的科技公司,无需再苦苦哀求传统巨头代工或共享其封闭供应链。 自己建厂+整合头部供应商(如宁德时代)+自研部分核心技术=全新品牌诞生! 反观欧美传统巨头呢? 他们那套引以为傲、但也极其沉重的燃油车专属供应链体系,瞬间成了转型路上的巨大负担。 工厂、设备、专属供应商关系…… 这些曾是壁垒的资产,如今成了转型电气化需要率先打破的成本枷锁。

放弃?意味着短期阵痛和巨额损失。 不放弃?拖着沉重的燃油供应链包袱,如何追赶轻装上阵的中国新势力? 更残酷的是,当他们终于决心转型,想寻求诸如宁德时代这样的顶级电池供应商合作时,定价权和利润分配的主导地位,早已悄然易主。进退维谷,莫过于此! 壁垒崩塌三:智能化壁垒,油车存在先天缺陷! 你以为壁垒只在硬件? 软件定义汽车的时代,智能化才是终极战场! 然而,燃油车在智能化这条赛道上,存在一个难以逾越的先天短板。 传统燃油车依赖12V小电瓶,主要用于启动发动机和基础电器。 而高阶自动驾驶、智能座舱、持续OTA、海量传感器…… 这些才是未来汽车的核心价值所在,但它们无一例外是电老虎!

靠发动机边跑边充电转化出的那点电量? 支撑简单的信息娱乐系统尚可,但要支撑全栈智能? 杯水车薪!力不从心! 新能源车呢? 大电池包是智能化的天然最佳拍档! 充沛的电能储备,为所有智能化功能提供了坚实的能量基础。 800V高压平台、超快充技术更是锦上添花,确保智能体验的持续性、稳定性和快速迭代能力。 智能座舱、激光雷达、城市NOA…… 这些在电车上能充分发挥价值的配置,在油车上要么大打折扣,要么成本高昂到难以普及。

当汽车的核心价值从马力转向算力,燃油车在能源形式上的劣势,直接转化为构建智能化壁垒时的巨大鸿沟。 尾声:诺基亚时刻,近在眼前? 回头看看诺基亚。 它曾是功能机时代的绝对霸主,构筑了看似无懈可击的供应链、渠道和生产优势。 但当智能手机时代开启,安卓/iOS重塑生态, 诺基亚引以为傲的壁垒,瞬间变成了束缚转型的枷锁。 如今的欧美传统车企,何其相似! 他们曾经垄断的燃油车核心技术与封闭供应链,在电气化与智能化的双重冲击下,正以肉眼可见的速度失去其壁垒价值,甚至反噬自身。

是死死保住存量优势的残垣断壁? 还是壮士断腕,砸掉自己亲手筑起的旧堡垒,全力拥抱电动智能化的新大陆? 这,才是欧美巨头们面临的,比销量下滑更可怕、也更紧迫的生死抉择! 你觉得呢?死死守着即将消失的旧壁垒,还是砸碎枷锁拥抱新未来?这盘棋,欧美巨头们该怎么下?