当年,冯小刚爱上了漂亮的徐帆,回家向妻子张娣提出离婚:“我爱上了别人,我们离婚吧,财产一人一半。”而张娣不哭不闹,只用了一招便让冯小刚乖乖地主动净身出户。

张娣第一次见冯小刚时,真的“泄气”了。

表弟说介绍个“有才华的青年”,她特意穿了新买的连衣裙,却在小饭馆里看到一个留着寸头、穿着皱巴巴衬衫的男人。

可她被他的“实在”打动,他会在她夜班结束后,骑着二八大杠在医院门口等她,车筐里永远有个热乎的烤红薯。

1984年,两人结婚,没有婚礼,没有钻戒,连婚房都是借的。

张娣没抱怨,每天下班就扎进厨房,把最便宜的菜做出花样;

婆婆瘫痪在床,她端屎端尿,从不让他分心。

女儿出生后,她更是成了“超人”,白天上班,晚上带娃、照顾婆婆,常常忙到后半夜才能睡。

那时冯小刚总说:“等我出人头地了,一定让你享福。” 张娣听了,只是笑:“现在就挺好。”

她信他的承诺,就像信他笔下的故事终会有圆满结局。

1991年,冯小刚经郑晓龙引荐认识王朔,成了《编辑部的故事》的编剧。

事业像开了挂,他越来越忙,回家的次数越来越少。

张娣察觉到变化,是从他的衬衫开始的——以前的衣服总是带着油烟味,后来却偶尔沾着陌生的香水味;

以前他会跟她念叨剧组的趣事,后来只说“累”,倒头就睡。

她依旧把家里打理得井井有条,婆婆去世时,她一个人操办了所有事,没让他耽误一天工作;

女儿发烧,她抱着孩子在医院挂号输液,凌晨给他打电话,他只说“在忙,你先处理”。

她以为是他压力大,直到1993年,报纸上开始出现他和徐帆的绯闻。

照片里,两人在剧组说说笑笑,他看她的眼神,是张娣许久没见过的温柔。

她拿着报纸问他,他沉默了半天,说:“只是同事,你别多想。”

可谎言像纸糊的窗户,一戳就破。

徐帆开始出现在他们生活的边缘——公开活动上,她站在他身边,姿态亲昵;

有人拍到他们一起吃饭,他给她夹菜的样子,像极了当年追张娣时的模样。

冯小刚回家的次数更少了,偶尔回来,也是摊牌:“张娣,我们离婚吧,财产一人一半。”

张娣没哭,也没闹,只说了两个字:“不离。”

她不是没想过放手,只是不甘心——她陪他吃了十年苦,从他一无所有到声名鹊起,家里的每一件家具,都是她省吃俭用攒钱买的;

婆婆临终前拉着她的手说“替我看好他”,她答应了。

现在他功成名就了,凭什么要让给别人?

冯小刚急了。

他搬出去住,和徐帆的关系越来越公开,媒体的报道像针一样扎人。

朋友劝张娣:“他心都不在了,拖着有什么意思?”

她只是默默地给女儿做饭、送上学,该上班上班,该生活生活,仿佛什么都没发生。

她不吵不闹,却用最安静的方式,让冯小刚坐立难安。

他想快点给徐帆一个名分,想彻底摆脱这段关系,可张娣不签字,他就永远是“已婚男人”。

这七年里,他从“新锐导演”成了“大导演”,拍了《甲方乙方》《不见不散》,票房口碑双丰收,可“离婚”这件事,成了他心里的刺。

徐帆也催,媒体也追,他的压力越来越大。

直到2000年,他再次找到张娣,语气里带着疲惫和妥协:“张娣,我对不起你。房子、存款都留给你和思雨,我净身出户,只求你签字。”

张娣看着他,这个她爱过、怨过、等过的男人,眼里的光早就灭了。

她拿起笔,在离婚协议上签了字,没说一句话。

离婚那天,冯小刚搬走时,只带走了几件衣服。

张娣依旧住在那个他们一起住过的房子里,守着女儿长大。

有人说她“傻”,耗了七年,只换来点财产;也有人说她“狠”,让冯小刚背负了“负心汉”的名声这么久。

可只有她自己知道,那七年不是为了财产,是为了给自己的青春一个交代——她曾毫无保留地爱过,也该体面地放手。

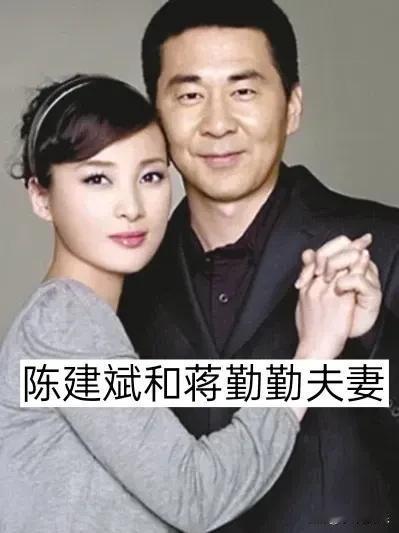

后来冯小刚和徐帆结婚,事业越来越顺,成了国内顶尖导演。

他偶尔会去看女儿,张娣从不拦着,也从不见他。

女儿长大后问她:“妈,你恨爸爸吗?” 她摇摇头:“不恨,只是过去了。”

葛优曾说:“出了名就换老婆,这种事我做不来。”

这句话像面镜子,照出了娱乐圈太多的“共苦容易,同甘难”。

张娣用七年的沉默告诉我们:婚姻里最珍贵的,从不是“共苦”时的誓言,而是“同甘”时的坚守。

那个陪你吃糠咽菜的人,不是活该被抛弃,而是该被捧在手心的功臣。

如今的张娣,早已淡出公众视野,过着平静的生活。

而冯小刚的电影里,总少不了“遗憾”的主题——或许在某个深夜,他会想起那个胡同里的小屋,想起那个端着热粥等他回家的女人。

只是有些债,用财产还不清;有些伤,时间也磨不平。

婚姻的真相从来不是“能共苦”,而是“愿同甘”——可惜,太多人明白得太晚。