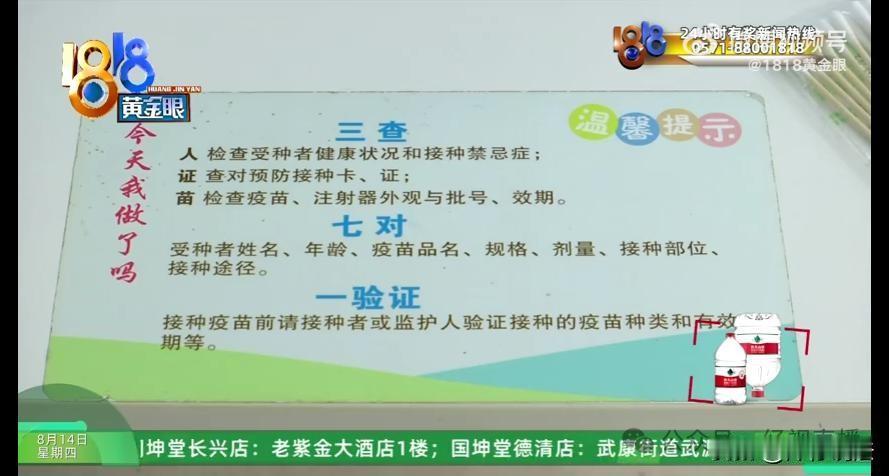

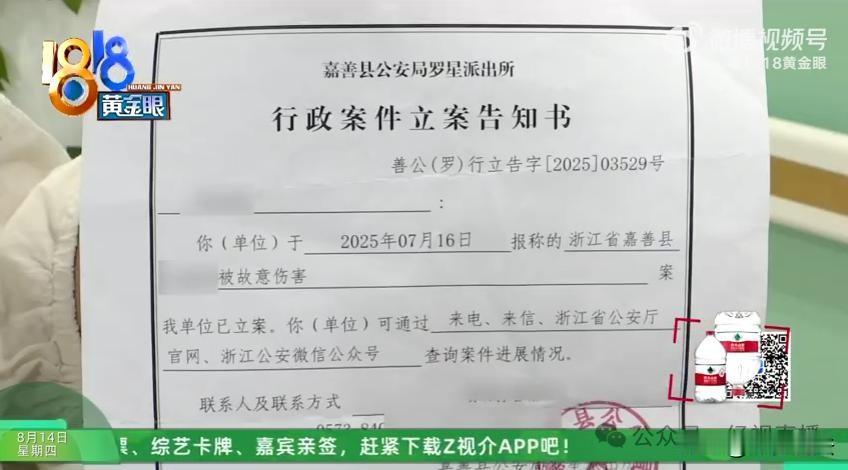

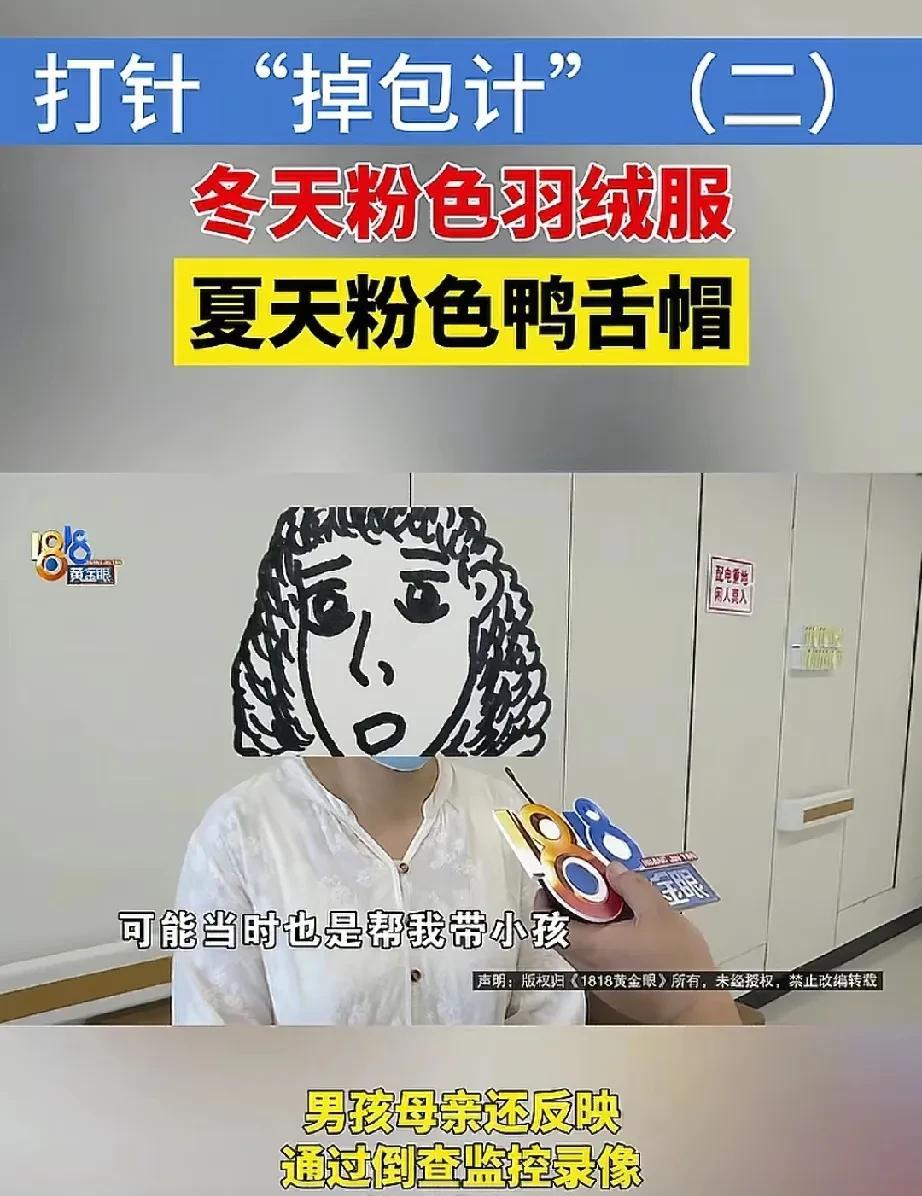

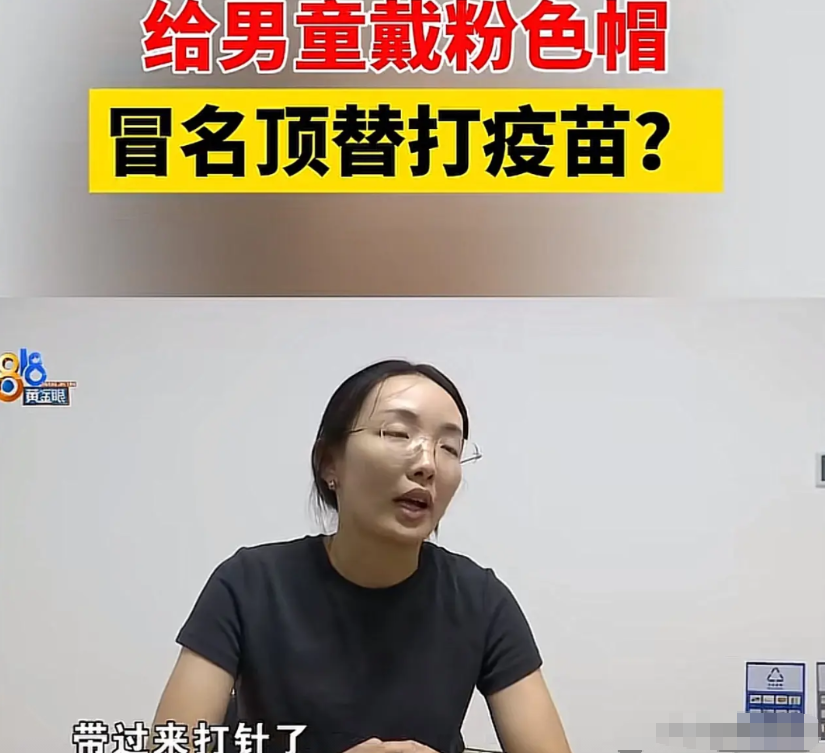

浙江嘉兴,一女子有一个平时亲如姐妹的邻居,偷偷骗走她6岁的儿子,利用粉色帽子和口罩伪装,硬抱进社区卫生站,冒充自家女儿打疫苗。监控里,孩子挣扎着想跑,却被死死按住。儿子事后说,听到叫的不是自己名字就拒绝了,可没用。更揪心的是,半年前竟还有一次,邻居后来辩解,是因为自己女儿身体不好,怕影响上学。女子非常愤怒,当即报警,并表态拒绝和解,邻居竟还找朋友放话威胁“谁也别想好过”。目前,警方已立案,孩子被多打的两针疫苗是否有害,还在观察中。网友质疑:社区医生核对身份的关键环节,为何没识破男扮女装? 据极目新闻8月15日报道,某小区,林娟(化名)和王莉(化名)曾是亲密的“姐妹邻居”,六年来互相帮忙照看孩子。 两家的孩子,6岁的小宇(化名)和小雨(化名)常一起玩耍。 谁也没想到,这份信任竟被精心设计的“疫苗替身”计划击碎。 2025年7月15日,王莉以带小宇玩耍为由接走孩子,傍晚回家后,小宇怯生生告诉妈妈:“阿姨带我去打针了。” 林娟起初不信,联系王莉时对方矢口否认。 疑虑之下,林娟次日冲至社区卫生服务中心调取监控,画面显示:王莉将小宇紧紧箍在怀中,男孩头戴粉色鸭舌帽、脸上捂着口罩,双脚悬空挣扎,身后还跟着一位协助按压的老太太。 更让林娟崩溃的是,倒查发现半年前已有一次相同遭遇,王莉以同样手法带小宇冒名接种疫苗,而孩子因恐惧一直隐瞒。 据小宇回忆,他在接种室听到叫号机喊“小雨”时立刻抗拒:“这不是我的名字!”试图逃跑却被王莉强行抓回按在注射台上。 当林娟质问王莉动机,对方在派出所辩解称女儿“身体不好”,而小宇健康,顶替打疫苗是为应付入学检查,否则“孩子可能被歧视”。 更令人心寒的是,王莉三天后托朋友威胁林娟:“不和解的话,以后谁都别想好过!” 1、在这个案件里,王莉的行为细思极恐,第一次听说还有人让别人小孩顶替打疫苗,真是胆大妄为,而其行为绝非“糊涂”,是无视多条法律红线的蓄意犯罪。 根据《刑法》第262条规定,拐骗不满十四周岁的未成年人,脱离家庭或者监护人的,处五年以下有期徒刑或者拘役。 王莉假借“带孩子玩”骗走小宇,让小宇脱离了其母亲林娟的监管,且两次作案情节恶劣,期间,王莉为小宇戴帽口罩伪装手段和搂抱挣扎的男孩暴力压制,均表明其其主观恶性更深。 事发时,小宇的年龄才6岁,第一次发生时,年龄更小,远远未达到14周岁,王莉行为已经构成拐骗儿童罪,依法可以追究刑责。 同时,小宇重复接种的百白破和流脑疫苗,可能对身体造成伤害。 根据《刑法》第234条规定,故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 王莉作为成年人,应当预见到小孩重复接种疫苗可能造成身体损伤,但仍然放任结果发生,具有间接故意,而小宇重复接种的两种疫苗虽属灭活疫苗,但医学上仍需警惕异常反应,疾控中心已要求对小宇进行3个月心电图、肝功能监测7。 若后续查出器质性损伤,王莉可能需承担故意伤害的刑责。 2、有人说,社区医生为孩子接种疫苗,肯定是要核对小孩身份的,在两个孩子是不同性别的情况下,为什么没有发现接种的小孩不是本人?社区医生是否存在过错? 《患者身份识别管理标准》第3.1条规定,医务人员在诊疗活动中对患者的身份进行查对、核实,以确保对正确的患者实施正确诊疗服务的过程。 社区医院接种台张贴的“三查七对一验证”规定,目的其实就是为了确保接种人员身份是正确的,避免出现错误接种。 本案中,当王莉自称是小雨母亲时,医护人员应当要求出示身份证或户口本,不能仅凭口头陈述放行。 小宇虽然被伪装成女孩接种,但医护人员也应该能察觉到异常,而接种环节需人证相符,是最基本的要求。 根据《民法典》第1218条规定,患者在诊疗活动中受到损害,医疗机构或者其医务人员有过错的,由医疗机构承担赔偿责任。 如社区医院在接种时未有效核验小宇是否接种人员身份,则存在过错,将要承担因此造成小宇损伤的侵权责任。 3、王莉试图威胁和解,其行为或涉嫌治安违法甚至犯罪。 《治安管理处罚法》第42条规定,写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的,可以处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。 王莉在派出所和解失败后,竟通过第三方威胁林娟“谁也别想好过”,此举可能触犯威胁人身安全的治安违法条款,若查证属实,可处拘留或罚款。 若进一步实施报复,则可能升级为寻衅滋事罪。 林娟应立即对威胁录音取证并向警方补充报案,让相关人员受到相应法律制裁。 对此,大家怎么看?