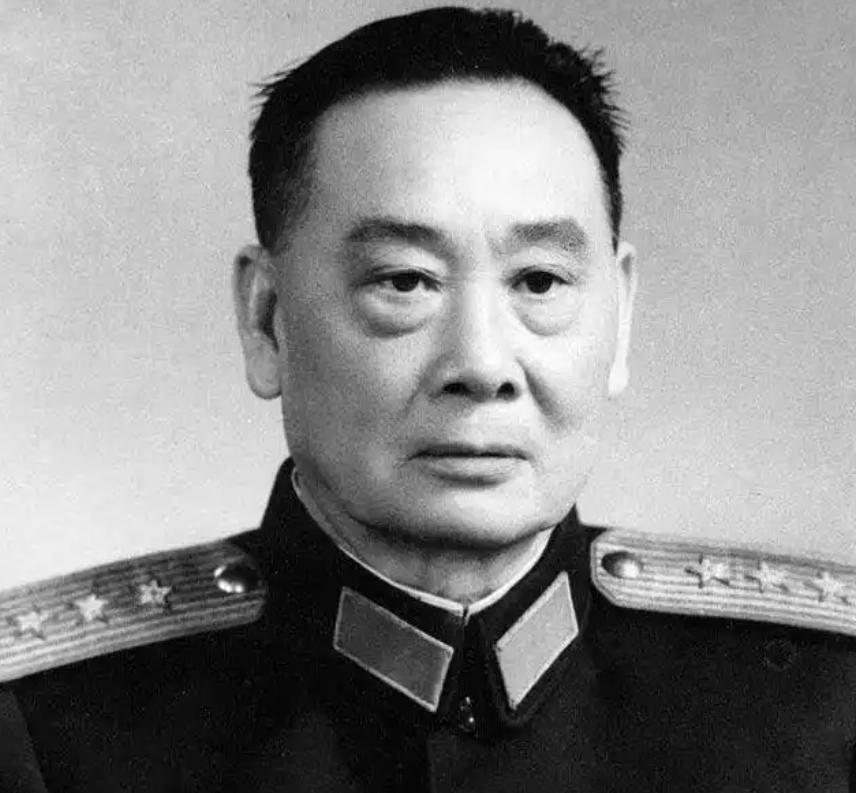

1955 年 1 月,徐副部长悄悄将自己的名字改至中将名单之中,然而,令人意想不到的是,刚刚写好没多久,就被罗荣桓部长察觉了!甚至,彭老总接连三次上门,欲与徐立清进行交谈,他都未曾应允。 新中国刚成立六年,从战火纷飞走到和平建设不容易。军队呢,也得跟着变。以前打仗靠的是革命热情,大家没啥正式军衔,喊声“同志”就够了。可到了50年代,国家要正规化,军队也得专业化。于是,1955年军衔制出台了,仿照苏联的模式,把军官们按功劳和能力分级。这不是随便排个序,牵扯到权力、责任,还有面子,敏感得很。 徐立清当时是军队里的老资格,1910年出生,1930年参加红军,长征、抗日、解放战争,他都扛过来了。按理说,他的资历和贡献,上将跑不了。可就在名单定稿前,他干了件让人大跌眼镜的事儿——自己动手改了排名。 说起徐立清,他不是那种爱出风头的人。安徽人,苦出身,20岁投身革命,一路打拼到1949年,已经是解放军里的重要人物了。他当过政治干部,管思想工作,带兵打仗也不含糊。建国后,他做了副部长,地位不低。按当时的标准,他要是评上上将,没人会觉得意外。可他偏偏不走寻常路,主动降级,这不让人好奇吗? 徐立清可能觉得自己改得挺低调,但这事儿哪瞒得过罗荣桓的眼睛?罗部长可是个细心人,做政治工作出了名的认真。他一看名单,觉得不对劲:徐立清怎么跑到中将那儿去了?是搞错了还是咋回事?罗荣桓赶紧查,确认这是徐自己改的。这下子,事情大了。 彭德怀听说了,也坐不住了。彭老总是啥性格?直来直去,有话就说。他觉得徐立清这事儿不简单,亲自跑了三趟,想劝他回上将名单。可每次上门,徐立清都客客气气地拒绝了,连个理由都不多说。彭德怀急得不行,但也没辙。这俩人,一个倔,一个轴,硬是僵在那儿了。 先说政治环境。那时候军衔制刚起步,有人担心评高了会惹争议,有人怕评低了不服气。徐立清身为副部长,可能想带头做个表率:别争名夺利,军队得团结。他这么一降,等于告诉大家,个人得失没啥,集体利益才重要。这想法挺符合他政治干部的身份。 再看看个人性格。徐立清打仗多年,看过太多生死。他可能觉得,上将这头衔太重,自己扛不起。革命成功不是他一个人的功劳,多少战友牺牲了,他能活下来就不错了。这种心理在老兵里不罕见,谦虚到骨子里去了。 还有一种可能,跟他的信念有关。共产党讲究无私奉献,徐立清干了半辈子政治工作,估计早就把这理念刻心里了。他降级,也许是想提醒大家,别忘了革命的初心,别让军衔变成炫耀的资本。 罗荣桓和彭德怀为啥这么在意?他们可不是闲得慌。军衔制是大事,刚推行就有人“捣乱”,这不是小问题。罗荣桓可能担心这会影响新制度的权威性,要是大家都随便改,那还怎么管?彭德怀呢,他是军人出身,看重纪律,觉得徐立清这么干有点不合规矩。再说了,他们俩都挺器重徐立清,不想看他“自贬身价”,怕他以后在军里不好开展工作。 可徐立清不这么想。他主意已定,谁劝也没用。最终,他如愿当了中将。这事儿虽说没掀起大风浪,但在军队里传开了,大家议论纷纷。 徐立清降级不是啥惊天动地的大新闻,但影响不小。首先,这让军衔制刚开始就多了点人情味儿。大家看到,连副部长都不贪高位,多少能平复点评级带来的不满。其次,这事儿成了个例子,后来一提谦虚自律,徐立清的名字总被拿出来说。 长远看,他的选择也让人反思。军队要现代化,军衔是必须的,但革命那股子朴实劲儿不能丢。徐立清用行动告诉大家,头衔是工具,不是目的。这在当时,甚至今天,都有点意思。 1955年之后,徐立清还是老样子,低调干活,没啥架子。他继续在军队里做事,一直到1983年去世。死后,大家提起他,除了战斗功绩,就数这降级的事儿最有名。有人说他傻,有人说他伟大,但没人能否认,他是个有原则的人。