古时候,普通人每天吃什么?放到现代,你可能一口都咽不下去 超市货架上,标注“古法制作”的粗粮饼正被白领们当作健康选择。 但很少有人知道,这种无油无盐、嚼起来带着砂砾感的食物,曾是明清农民揣在怀里下地的口粮。 当现代人咬下第一口连连皱眉时,或许该明白:被滤镜美化的古代饮食,藏着太多生存的艰辛。 宋代以前的平民餐桌,很难见到精米白面的影子。 山野间挖来的藜蒿、蕨根,扔进清水里煮成糊状,便是一日三餐的主角。 更让人难以想象的是,这碗寡淡的菜羹都算奢侈。 官府垄断的食盐价格高企,粗粝发苦的土盐要裹在麻布中反复使用。 实在买不起的人家,只能用浸过醋的布片给食物提味。 赋税的重压让温饱成为奢望。 明清农户丰收后,六成粮食要上交赋税,三成留作种子,剩下的口粮仅够全家每日一餐。 影视剧中乞丐捧着白馒头的场景,在历史上几乎不可能出现。 真正的流民连掺着麸皮的饼子都难得一见。 灾荒年间,将榆树皮磨粉掺土做成的 “观音团”,成了最后的救命稻草,却让无数人因腹胀而亡。 饮食的鸿沟在阶级间划得格外分明。 唐朝的烧尾宴摆着58道珍馐,宋代宫廷的灌浆馒头裹着蜂糖流心,这些精致吃食与平民毫无关系。 法律明文规定,商人不得用银器盛食,百姓宴客时不许穿着绸缎。 当时的胡椒、蔗糖等调料堪称天价,一小撮胡椒的价值,抵得上贫苦人家十年的口粮。 中国饮食的进化,藏在一次次跨越山海的交流里。 张骞的驼队从西域带回苜蓿,让汉代平民第一次尝到蔬菜的滋味。 郑和船队押运的南洋薯种,在后来的灾年里救活了百万饥民。 明末传入的辣椒,直到民国时期还被西南山民当作“盐的替代品”。 这些如今寻常的食材,都曾经历千难万险才走上餐桌。 2024年春天,北京沙尘暴来袭时,有人怀念起“没有污染的古代”。 但翻开《明实录》就会发现,正统五年京师大旱,飞沙扬尘持续四十余日,饥民煮柳树皮为食,最终腹胀如鼓而亡。 考古发现更揭示残酷真相:汉代平民的骨骼普遍存在严重牙釉质磨损,元朝墓穴的陶罐里,还残留着未消化的草籽。 所谓 “纯天然”,实则是平均寿命不足35岁的挣扎。 那些被影视剧反复呈现的白面馒头,在古代堪称“奢侈品”。 现代小麦亩产轻松突破千斤,而清末山西《沁源县志》记载,当地小麦亩产不足九十斤,磨出的面粉还要优先供应王府。 集市上的白馒头被称作“雪花糕”,一个就能换三斗高粱,即便是乞丐讨到铜钱,也未必能买得起。 蔬菜走上平民餐桌的历程同样漫长。 唐末《四时纂要》列出的二十余种园蔬,九成以上要先送入长安供皇室享用。 汴梁百姓想尝一口新上市的冬葵,得等御苑采买完毕,流到菜市的残叶早已烂成泥浆。 直到南宋临安出现夜市,蔬菜才第一次走下神坛,却仍被苏东坡形容“如嚼草绳”。 如今,外卖骑手穿梭在写字楼间,30分钟就能送来一份芝士火鸡面。 而600年前,一位农夫从清晨割麦到日落,弯腰两千次,换来的粗粮饼却硬得能硌掉牙。 联合国粮农组织2023年报告显示,全球仍有7.35亿人处于饥饿状态。 这个数字放在古代,竟算得上“太平盛世”。 今天的我们,在超市为“有机认证”付费时,或许该懂得:这个时代最普通的餐桌,也已胜过千年前的王侯宴席。 傍晚的厨房飘出米饭香,仔细想想,这香气里藏着跨越千年的接力。 玉米、辣椒、胡椒、西红柿,这些来自五大洲的食材,用五百年时间才在华夏餐桌相遇。 每一口热饭的滋味,都是文明前行的见证。

墨素涟漪

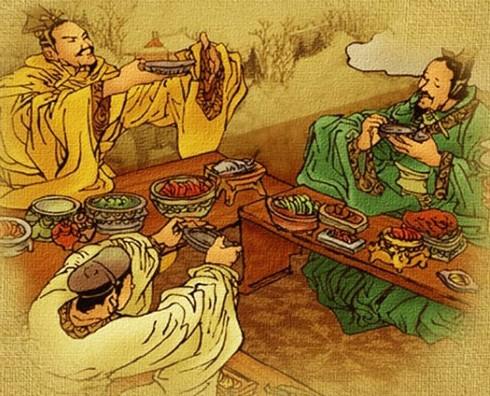

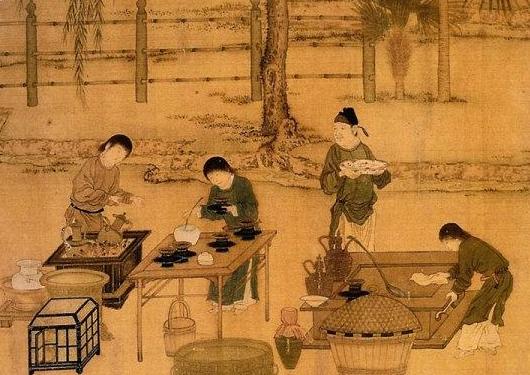

不用看古代,我爷爷1943年的,健在,听他说是有了化肥农药以后粮食产量猛增,而且之前盐碱地居多,现在可能是施肥中和的原因也没有盐碱地了!