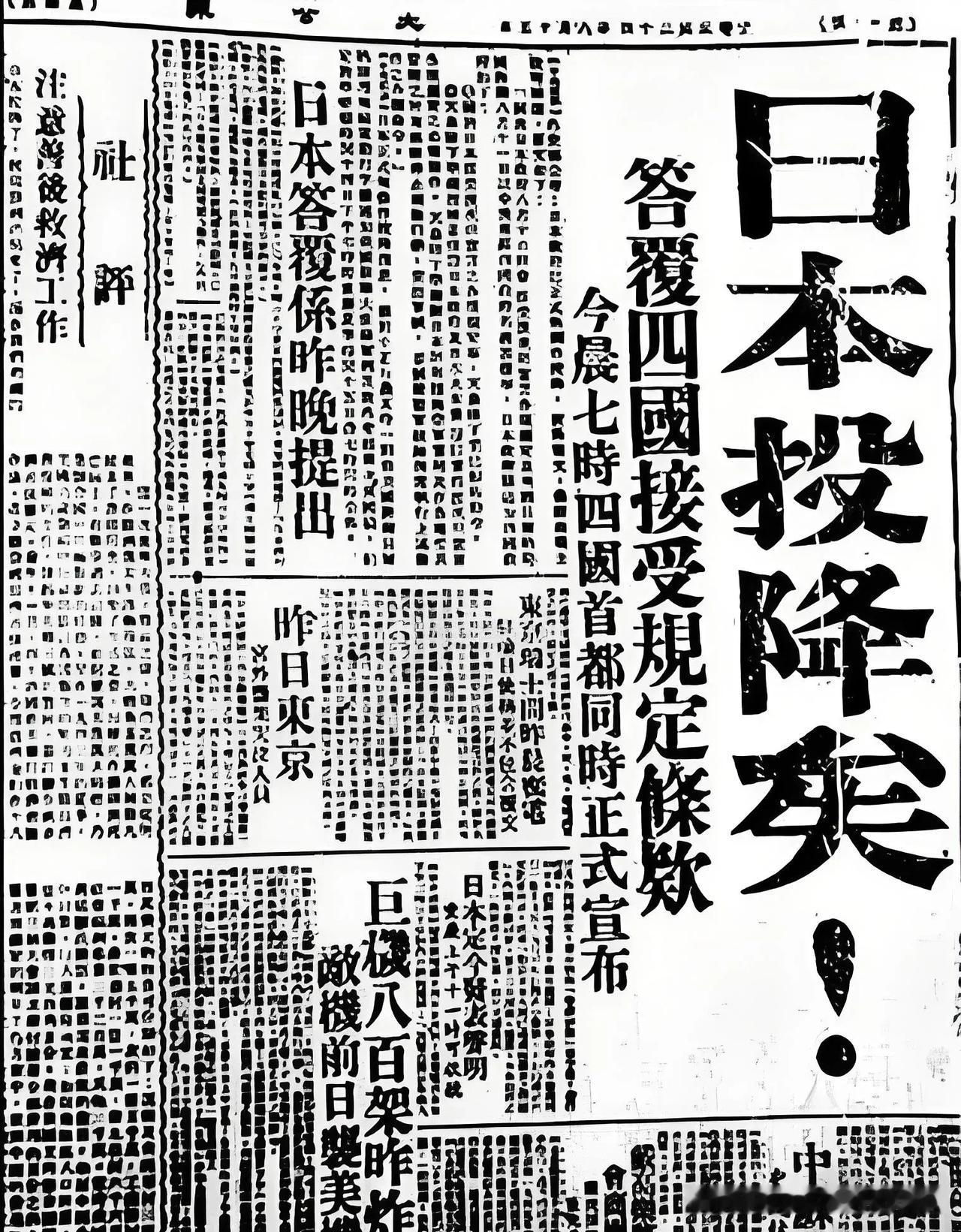

为什么中文里总是叫日本倭皇为“天皇?”“天皇”二字,在中国语境里自带仙气——玉皇大帝的尊号、道教三皇之首,连唐高宗李治都只敢在674年与武则天并称“二圣”时短暂用过。可偏是东瀛岛国,把“天皇”当成了君主专属称号,还一用就是上千年。 日本最早称君主为“倭王”,白江口之战后,唐朝在国书中直呼其“倭皇”,逼得日本遣唐使在国书里玩文字游戏——用“主明乐美御德”替代直接称谓,既保全了国体,又避免了“僭称”之嫌。 唐朝则直接“降级处理”:张九龄《敕日本国王书》里,日本君主成了“日本国王主明乐美御德”,活脱脱把“天皇”翻译成了“带名字的国王”。 宋朝更绝,日本求法僧来华,非得称天皇姓“王”,仿佛在说:“你姓王,所以是王;我们皇帝才配称帝。” 元朝忽必烈更狠,国书直接写“大蒙古国皇帝奉书日本国王”,把日本君主按在“国王”位子上摩擦。 明朝虽偶有“日本国王”指代幕府将军,但天皇早已淡出外交舞台,成了被忽略的“背景板”。 明治维新后,日本急着摆脱“藩属”标签,1867年明治天皇即位,宣布“王政复古”,1935年外务省更是在对外文书中统一用“大日本帝国天皇”。 可中国偏不接招——清政府坚持称其为“日本国王”,直到1936年日本全面侵华前夕,才因国际压力默认了“天皇”称号。 这场“称谓逆袭”,本质是日本从“学习中国”到“挑战中国”的转折。 如今“日本天皇”的译法,实则是历史惯性、国际惯例与政治考量的混合体。 英文里“Japanese Emperor”本就中性,中文若硬译成“日皇”或“日本国王”,既不符合日语原意,又容易引发“自我矮化”争议。 韩国就是个例子:政府文件用“天皇”,民间媒体常改“日王”,连外交部长康京和都因用“天皇”一词被议员质问:“把日本国王称皇帝,说不出口!” 说到底,称谓之争不是“文字游戏”,而是文化话语权的争夺。中国自古以“天朝上国”自居,称日本为“倭王”“国王”,本质是维护宗主地位。 日本坚持“天皇”,则是试图在汉字文化圈里争得平等地位。如今我们不必纠结“天皇”是否“僭越”——毕竟日本宪法已明确天皇是“国家象征”,再无神权色彩。 但更该思考的是:当韩国民间用“日王”替代“天皇”,当中国网友争论“该不该尊称”时,我们是否该更自信地看待历史? 称谓可以妥协,但文化底气不能丢。就像唐朝虽称日本为“倭”,却依然吸纳其文化精华;现代中国也该在尊重历史的基础上,用更从容的姿态面对这场“千年文字博弈”。 毕竟,真正的文化自信,不是纠结一个称谓,而是让世界看到:汉字文化圈的规则,终究由中国书写。