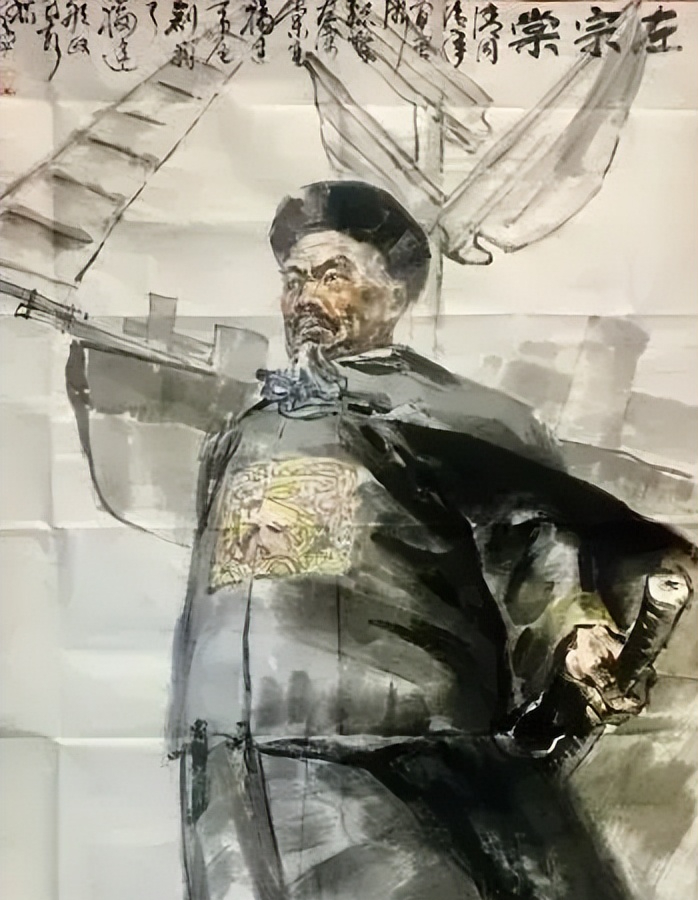

1853年寒冬,湘乡山沟里,一个穿补丁棉袄的青年农民攥着刚发的四两二钱银子,手微微发抖,这是他种地两年都攒不下的钱。 营官操着浓重的乡音吼:“明日操练,迟到者滚蛋!”青年把银子揣进怀里,心想这兵当得值! 他身后,数万名同他一样赤脚踩泥的湖南山农,正组成一支改变中国命运的军队——湘军。 当朝廷命曾国藩办团练时,所有人都以为他会招揽有经验的绿营官兵。谁知他一纸军令惊呆众人:当过兵的,一个不要! “不杂一卒,不滥收一弁!”曾国藩的拒斥斩钉截铁。在他眼中,那些老兵油子早被腐蚀透了:无事坐领军饷,遇敌撒腿就跑,欺压百姓倒最在行。若让这些人混入新军,怕是要“一颗老鼠屎坏了一锅粥”。 绿营积弊已深至骨髓。1851年广西巡抚周天爵曾哀叹,绿营兵“见贼逃者为上勇,望风逃者为中勇,误听逃者为下勇”,这哪是军队?简直是溃逃专业户。 曾国藩举目四望,最终把目光锁定在山头田间。他亲订《营规》:“须择技艺娴熟,年轻力壮,朴实而有农夫土气者为上”,那些“油头滑面,有市井气者”统统拒之门外。 他的逻辑令人拍案叫绝! 山农悍勇,“山僻之民多獷悍,水乡之民多浮滑”,山民如同未经雕琢的璞玉,既保留着野性的战斗力,又未被市井习气污染。 招兵先派营官回乡,同县同乡甚至同族,战场上一个倒下,死的是自家堂兄表弟,岂能不拼命? 道德洁癖,拒收任何有“衙门气”者,彻底切割腐朽的旧军队文化。 衡阳练兵场上,新兵们“帕首短衣,朴诚耐苦”,挖战壕、筑堡垒当日完工,运粮搬柴快如疾风。当绿营兵还在为赏银扯皮时,湘军士兵已唱着俚语小调列队操演。 曾国藩深知,光靠忠义填不饱肚子。他甩出了真金白银:普通士兵月饷4.2两(绿营仅1.5两);营官月饷50两,外加159两公费银(结余全归私囊);攻城掠地另设重赏,负伤有抚恤。 当时湖南米价每石不过一两多,当兵一月能买三石米!农民们算盘打得噼啪响:“陇亩愚氓,人人乐从军,闻招募则急出效命”。连曾国藩自己都笑称,厚饷之下,“有出钱贿买入伍者”。 曾国藩选将标准更显奇绝。他提出将领需具四德:“第一要才堪治民,第二要不怕死,第三要不急急名利,第四要耐受辛苦”,归结起来就是“忠义血性”。 当满清贵族还在论资排辈时,湘军大帐里已坐满了另类统帅:罗泽南,教书先生出身,门徒李续宾、李续宜皆成悍将;彭玉麟,落魄书生,后统领水师威震长江;曾国荃,曾国藩胞弟,率“吉字营”攻破天京。 这些文人白天讲程朱理学,夜晚研习戚继光兵法。曾国藩亲编《爱民歌》《解散歌》,把儒家伦理灌进士兵脑海。每逢三、八操演日,他必登台宣讲,把军营变成道德讲堂。 湘军独创“层级招募制”:大帅选统领,统领选营官,营官选哨长,哨长选士兵。如同大树生根,“皆一气贯通”。士兵视营官为恩主,营官视曾国藩为神明。 当绿营兵还在“胜不相贺,败不相救”时,湘军已结成血肉纽带。1854年靖港之战,曾国藩战败投水,部将章寿麟拼死救起。这份忠勇,绿营何曾有过? 可这高效体制藏着毒药:士兵只认直接长官,长官只认曾国藩。胡林翼曾苦笑:“他人根本无法指挥”。当湘军攻破天京时,清廷的忧虑成真——兵为将有,军阀割据的时代大门已被推开。 曾国藩或许未曾想到,他精心挑选的这群山农,在剿灭太平军的同时,竟撬动了中央集权的基石。当李鸿章用同样模式组建淮军,当袁世凯在小站练兵培植嫡系,晚清军阀割据的祸根早已深埋,一支为救国而生的军队,最终成了王朝的掘墓人。