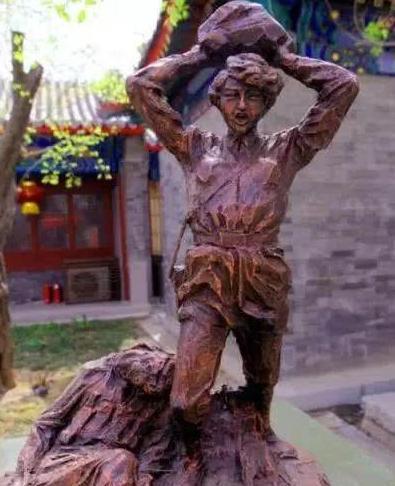

1938年在禹王山战役中,18岁的卫生员刘守玟亲眼看到一名连长被日军击中,正当她弯腰低头小跑过去想要抢救受伤连长时,一个日本军官手持刺刀突然出现,对着连长连捅数下。愤怒至极的刘守玟没有携带武器,就搬起一块石头狠狠砸在了日本军官的后脑上,日本军官应声倒下。与此同时,暴露位置的刘守玟也被日军击中,倒在了血泊之中。 1935年,湖南汉寿县的富商刘家,女儿刘守玟考上了当时赫赫有名的长沙女子中学。那可是杨开慧、丁玲的母校,校园里每天激荡的都是抗日救国的声音。临行前,父亲把这把匕首交到她手里,就一个心思:闺女,在外面保护好自己。谁能想到,这竟是父女俩的最后一面。 两年后,淞沪会战爆发,战火烧遍了半个中国。17岁的刘守玟,这个在蜜罐里长大的姑娘,做了一个让所有人都没想到的决定。她没有告诉家里人,偷偷地加入了湖南省战地救护队,成了一名卫生员。从上海到陕北,再到徐州,最后到了台儿庄,这个本该在课堂里念书的姑娘,跟着部队在枪林弹雨里穿梭,唯一的任务就是救人。 真正让这把匕首名留青史的,却不是用它防身,而是一块石头。 1938年的禹王山,阵地上炮火连天。刘守玟亲眼看到一名连长被鬼子的子弹打中,倒在不远处。作为卫生员,她的本能就是冲上去救人。她猫着腰,顶着炮火往前跑。可就在她快要跑到连长身边时,一个日本军官从旁边蹿了出来,举着刺刀就对着倒地的连长疯狂捅刺。 那一瞬间,不知道刘守玟脑子里想了什么。是愤怒?是救人的本能?可能都有。她身上没有任何武器,那把父亲给的防身匕首,在那种瞬息万变的战场上根本派不上用场。她想都没想,抄起身边一块石头,用尽全身力气,狠狠砸向了那个日本军官的后脑勺。 鬼子军官当场毙命。但刘守玟也因为这个举动彻底暴露了自己。几乎是同时,一颗子弹从背后射来,穿透了她年轻的胸膛。 重伤的刘守玟被乡亲们抬到了徐州铜山县的陈塘村。在生命的最后时刻,这个18岁的姑娘,从口袋里颤颤巍巍地掏出了几样东西:一张照片,是她在学校时拍的;两块银元;那把从没真正用来防身的匕首;还有一封早就写好了的家书。她把这些东西交给照顾她的陈奶奶,希望老人家能帮忙寄回家。信上血迹斑斑,字迹却很清楚:“女儿不孝,没有告诉父母私自参军,如果死在他乡,这两块银元和在校时的一张照片就当作纪念,万望父母不要悲伤。” 她拼尽最后一丝力气,也没能说清楚自己的名字和家乡地址,就永远闭上了眼睛。 一个承诺,可以延续三代人。 陈奶奶含着泪把这个无名女兵安葬了,在坟前种下了一棵小树。从那以后,每年清明,她都去祭扫,并且嘱咐自己的子孙,一定要继续守着这位烈士,帮她找到回家的路。陈奶奶临终前,拉着孙子陈开灵的手,还在念叨:“一定替她找到家!” 可这事儿太难了。战火纷飞的年代,那封信早就受潮烂掉了,地址模糊不清。茫茫人海,仅凭一张照片和一把匕首,去哪儿找一个湖南姑娘的家?这一找,就是66年。 直到2004年,事情才有了转机。陈开灵找到了媒体,希望借助大家的力量。一张泛黄的老照片,一篇报道,从徐州传到湖南。《潇湘晨报》的记者们也行动起来,跑遍了徐州、台儿庄、南京的档案馆。功夫不负有心人,一位86岁的长沙女中校友,在报纸上看到照片,一眼就认出了她:“这是我的同班同学,刘守玟!” 顺着这条线索,人们最终在湖南汉寿县军刘村,找到了刘守玟的家。 英雄,终于回家了。 2005年,刘守玟的遗骸被迎回故乡,安葬在湖南革命陵园。而那把见证了她青春与热血的匕首,留在了她战斗过的地方,收藏在台儿庄大战纪念馆里。它不再是私人物品,成了一件国家文物,替它的主人,也替那场战役中牺牲的三万多名将士,讲述着那段“无墙不饮弹,无土不沃血”的惨烈历史。 今年是我们纪念抗战胜利80周年,我们纪念的,不只是一场战争的胜利,更是像刘守玟这样千千万万的普通人。他们在历史的大潮中,可能只是一朵小小的浪花,却用自己的生命,汇聚成了足以颠覆乾坤的力量。 他们的故事,通过这些留存下来的物件,穿越了时空,依然能和我们今天的年轻人对话。它告诉我们,我们今天安稳的生活,不是凭空得来的。是有那么一代人,在我们这个年纪,甚至比我们更年轻的时候,用他们的血肉之躯,为我们挡住了所有的黑暗。