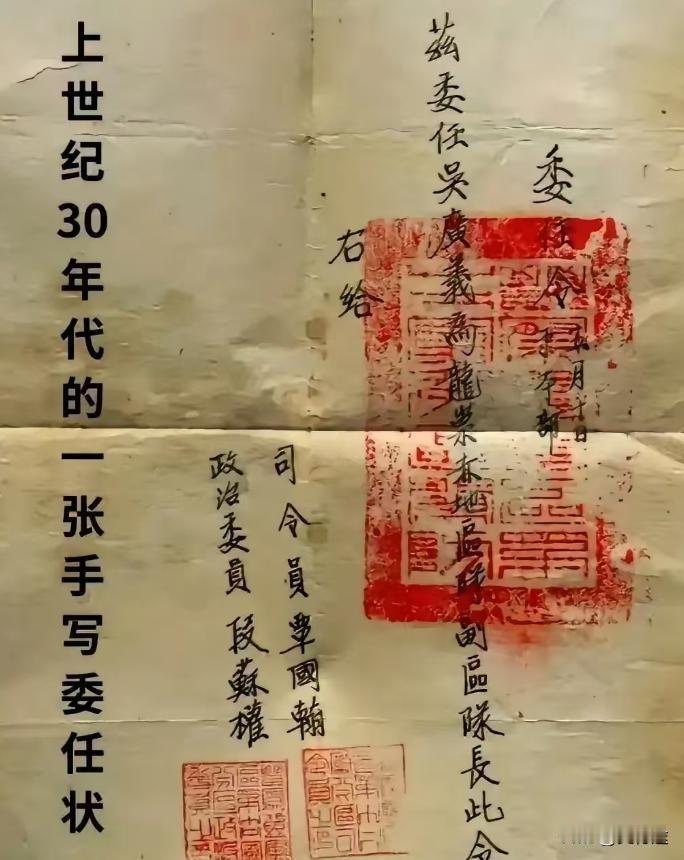

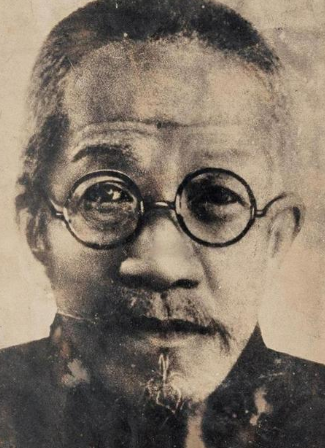

红军时期的委任状。全都是手写的。 当时也没有打印的条件,只能是手写。不过写的都很认真,上面盖上对应的印章,就是合法的文件了。不过,在那种白色恐怖之下,这样的委任状也不可能长久的保存。 因为被发现了,随时都有可能被杀头。 所以,能够留存下来这样的文件,着实不易。绝大多数的委任状在使用完成之后,估计都就地销毁了。 红军时期的委任状,今天看上去真是再朴素不过的东西,一张薄纸,墨迹早已褪色,有的边角还被虫蛀出了小孔。可就是这样一张纸,在那个血雨腥风的年代,能压住一个人的命运。 名字一写上去,印章一盖,你就是某某师的政委、某某部的连长。 听起来很官方,但在当时的土墙茅屋里,这不过是几个年轻人用毛笔蘸着歪歪扭扭的墨,写完还要小心吹干。 写字的人手指可能冻得僵直,墨迹里带着呼出的白气,落笔却极其认真。 这种文件活不长。白色恐怖像影子一样笼罩着,委任状要是落在敌人手里,等于直接把脑袋送上断头台。于是很多文件刚派发下去,完成任务就烧了,火苗舔着纸面,发出噼啪声,火光里照着战士的脸。 火灭了,只剩下灰烬,风一吹,连灰也散尽。 正因如此,今天还能在博物馆里看到一些残存的委任状,简直就像从死人堆里捡回来的幸存者。 说到委任状,就绕不开段苏权。 1916年出生在湖南茶陵,家境贫苦,父母勒紧裤带才供他读了小学。 少年时,他就对那些耀武扬威的地痞和保长咬牙切齿。 1932年,他和一群少年跟着红军走了,手里没几件像样的武器,就抱着一腔热血。两年后,他才十八岁,就已经被写进委任状,成了独立师的政委。 名字写在那张纸上,等于要对几百人的生死负责。 独立师兵力不过八百,却要挡住一万多白军,连日鏖战二十多天。 那时候,他常常冲在前头,嗓子嘶哑地喊,脚下溅着泥和血。梅江场古镇的战斗,一颗子弹打中了他的脚腕,他整个人栽倒在地,血把裤腿染得发硬。 战友背着他撤退,直到把他安顿到苗族农民李木富家里。 那是一个低矮的山洞,洞口被杂草掩着,里面潮湿阴冷,李木富清扫干净,用秸秆铺了个窝,又搬来一床被子。 段苏权蜷缩在里面,靠山泉水解渴,靠红薯稀饭续命。 外头的国民党兵破门而入,刀举在空中,差点就要落下去,是李木富苦苦哀求,说他已经残废了,不必再杀。 山洞冷得要命,伤口溃烂发臭,李木富还要偷偷给他抓药。 十五天还能支撑,时间久了,连稀饭也断了。饿到不行的时候,段苏权爬着爬到农家门口,才昏厥倒地。 李木富赶紧用仅剩的两块红薯熬了一点粥,一口口喂进去。 三十多天后,他能拄着拐杖慢慢走了。临走前,李木富做了一根拐杖,把他打扮成乞丐模样送出村。 等他再见到组织,已经是三年之后。 任弼时看见他时,先是愣住,随后眼圈发红,因为组织早就给他开过追悼会。 纸面上他的名字早被划掉,可他又活生生站了回来。那一刻,纸张的生死与人身的生死,重叠又错开。 他没有就此沉没。 抗战尾声,他带兵收复张家口,这是八路军第一次独自收复省会城市。 部队走在大路上,唱着军歌,那气势与几年前狼狈躲避的模样判若两人。委任状不再是临时的字条,而是一种光明正大的宣示。 解放战争,他打掉了蒋介石的主力;新中国成立后,他成了东北空军的司令。 1955年授衔时,只给了少将,不少人替他抱不平,觉得他该是上将。 可那段负伤脱队的岁月,档案里是空白,这空白像一道沟壑,生生把他的军功拉低。 他没有争,接受了,依旧把自己丢进工作里。 1964年,他秘密去了老挝。肩章摘了,帽徽也取了,穿着民兵的打扮跨过边境。 美军的飞机在头顶轰鸣,B52的轰炸震得山谷发抖,他却在简陋的黑板前给巴特寮军官画淮海战役的地图。粉笔嘎吱作响,手指头上全是白粉。他要教这些年轻人怎么打仗,可对面是武装到牙齿的美军。那场战争后来被长久掩盖,直到二十一世纪才慢慢解密。 晚年,他始终记挂着当年的山洞。 他找了很多年,终于在1983年找到了八十六岁的李木富。 两人见面时,话没说几句,眼泪先下来了。段苏权请他去北京,又寄钱,又修桥,把桥取名“红军桥”。 这不是炫耀,而是他心里那个一直未了的结。 委任状的故事到这里,似乎也有了回响。 纸张会腐朽,墨迹会褪色,可一个人的命运,一段救命的情谊,却能延续数十年。 红军桥立在溪水上,老人拄着拐杖慢慢走过,桥下的水声与当年山洞里的泉水声,仿佛混在了一起。 风吹过,纸页似的树叶簌簌作响,像是又有人在低声宣读那句古老的任命。