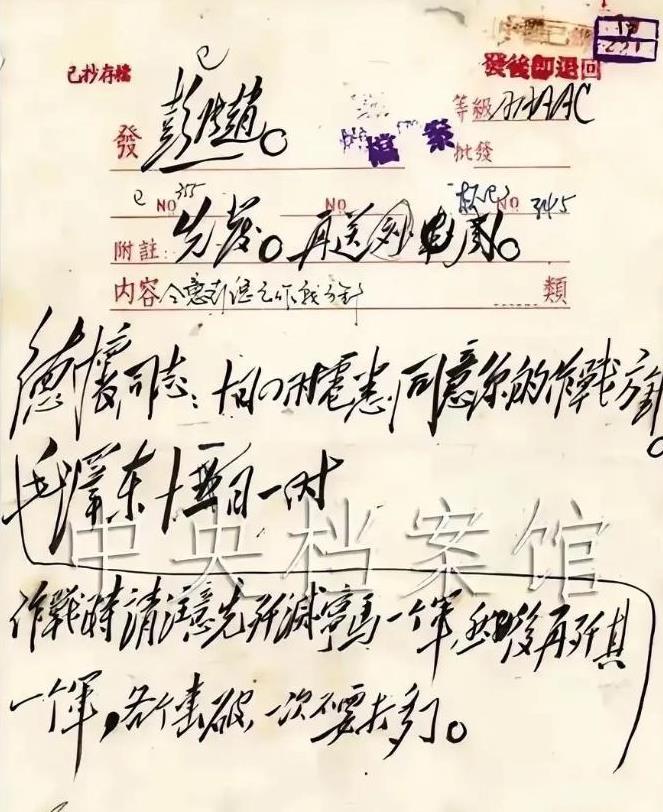

毛主席电报手稿欣赏,“同意彭德怀之作战方针”,你能读出来吗?来挑战一下吧 灯还亮着。 那晚中南海的灯,一直亮到天快蒙蒙亮。 会客室里堆着电报,像一只一只压不住的鸽子,扑腾着带来远方的火光。 窗外天安门的焰火还没散尽,街上人潮未退,庆典的锣鼓隔着夜风还能隐隐听到,像是在另一个世界。而这个屋子里的人,一个个眉头皱得紧紧的,烟灰缸里的烟头堆得像小山似的,连朱德都没说几句话。 毛主席坐在那里,背有点靠着椅子,眼睛却一直盯着桌子上的一张纸。 那是一封电报,金日成发来的,求援的语气毫不掩饰,像是火在烧屁股。更早些还有斯大林那一封,说得比金日成委婉,实则是把压力甩过来了。 美军已经越过三八线,战争烧到了鸭绿江边上。 他用指头一点点推着那张电报,像在试探,又像在下棋,没人出声。毛主席忽然轻轻说了一句:“现在不是出不出兵的问题,而是马上出兵,晚一天都不成。” 气氛像绷紧的线。 接着问题来了:谁去打?谁挂帅? 这个时候,挂帅不是升官,不是领功,是扛雷,是进火坑。林?林托词说身体不好,精神紧张。 粟裕?粟裕在青岛养病,前几天还来信说病情严重。有人建议考虑第二梯队,但毛主席只是摇头,神情越来越不耐。 他盯着面前的几位,忽然说道:“还是彭老总最合适。” 没人反对。 这种时候没人说话,就已经是同意了。 与此同时,西安的彭德怀还坐在办公室看着一份三年经济恢复计划,头上顶着一盏老式吊灯。 房间里没什么声音,他时不时皱一下眉,又低头写几句批注。 他那几天心里总有点不安稳,朝鲜的局势他在关注,电报都看了,也看新闻,也听广播。他甚至和人提起:“我总觉得快了,中央不会再让大家干坐着。” 快午后,一架飞机在西安降落。 两个中央办公厅的同志一落地就直奔“西北军政委员会”,门一推开,对彭德怀说:“彭总,中央让我们来接您,马上去北京开会。” 他没动,也没问什么事,只是放下笔,转头看着秘书说:“通知西北局,我出去一趟,会议暂时停。”他 飞机降落在北京西郊机场时是傍晚。 车一停,彭德怀还没等人引路,直接说:“不用休息,直接去中南海。” 门一推开,毛主席站了起来。“老彭,你来得正好!”他语气像是放下了一口气,眼神却还是透着疲惫。 会场里安静得吓人,那是种不动声色的压迫感。 彭德怀坐下,不声不响地听着每一个人发言,没人主动跟他搭话,连朱老总也只是点了点头。 会开完了。 他回到北京饭店,一宿没睡。他是把身子窝在沙发上的,可总觉得心比什么都沉。 他从沙发滚到地毯上,又从地毯上坐起来,再走到窗边,站着不动。他心里反复转的,是毛主席那句“别人危难时我们不动,怎么想得过去”。 到了第二天上午,他再进中南海,两人单独见面,屋子里只有彭德怀和毛主席。 两人开始聊打仗。怎么打?往哪打?彭德怀提出:“不能跟美国人硬顶。他们装备太好,我们必须避其锋芒。诱敌深入,用运动战拖垮他们。” 他说话像铺地图一样,把敌人的强势,自己的弱项,一条一条摆开。毛主席听完后,用力捶了一下沙发:“好,我们想到一块去了。” 毛主席亲自起草了一封电报,发给彭德怀,字迹不算规整,但墨迹厚重,像每个字都压着担子。 那封电报只有几十字,却分量极重:“你对敌情况估计是正确的,必须作长期打算,速胜的观点是有害的。在打法上完全同意你的意见,感到不顺利,则适时收兵休整再战。” 这不是命令,也不是军令状。 更像是一个人把背脊交给另一个人的时候,拍了拍肩膀,说,“你看着办,我信你。” 打从那一刻起,彭德怀彻底进入了战争的前线。 从第一场战役开始,他就带着毛主席那封电报的语气在打仗。他真的没去硬拼,而是边打边退,让敌人以为胜利在望,然后一举反击。 第一次战役让麦克阿瑟吃了瘪;第二次战役几乎让敌人整个指挥系统乱成一锅粥。 到第三次战役,彭德怀看出美军有撤退假象,立刻喊停追击,他说:“别冲太深,他们是要引我们犯错。”这一收,果然让敌人的包围战计划落了空。 整个过程,电报不离身,他常说:“主席那封电报,是我身后的大旗。” 毛岸英的牺牲,是他最难熬的一段。那天上午十一点,美军飞机飞过志愿军司令部,投下凝固汽油弹。毛岸英和一名参谋牺牲在作战室。彭德怀呆了很久。天黑后,他坐在防空洞口,身上的风纪扣解开了,也没戴帽子。风吹得他脖子发红。他仰着头看天,像是要把自己那口没吐出来的苦咽下去。 那夜他一句话没说,眼里含着的泪,始终没掉下来。 回国时,毛主席没有责怪他,什么都没说,只拍拍他肩膀,说:“岸英是去锻炼的,你别多想。” 彭德怀什么都没回,只是点了点头。 签署停战协定那天,他从笔筒里抽出毛笔,亲手在纸上写下“彭德怀”三个字。写完后,他没起身,只是缓缓把笔收回去,眼神落在那三个字上,一动不动地看了几秒。