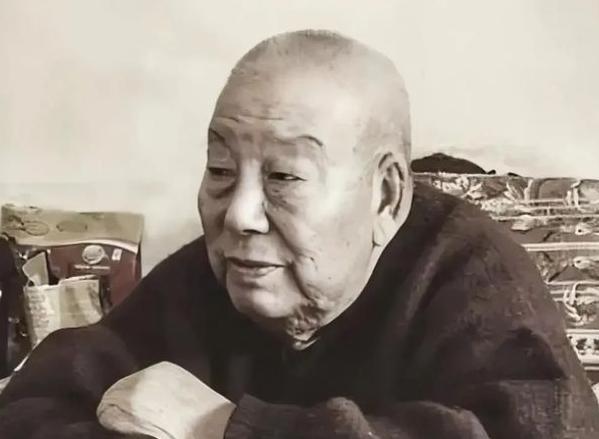

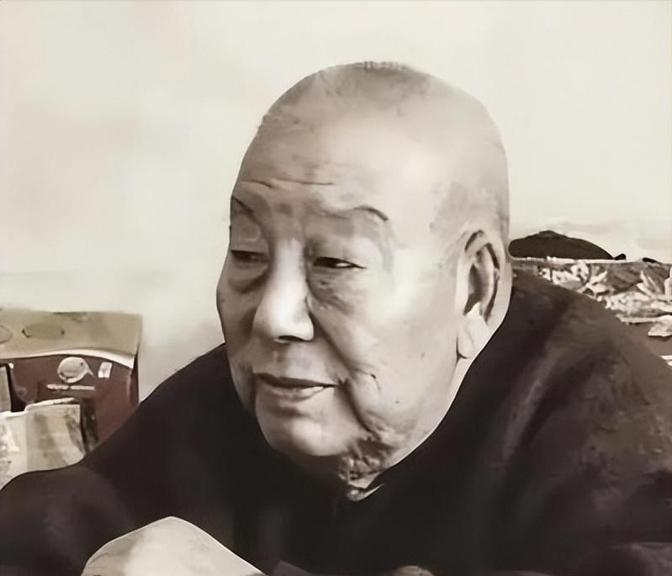

1951年5月,李奇微为了切断志愿军后路,派出了精锐——187空降团,在志愿军后方空降了两个连的特种兵,可不料,却遇上唐满洋率领的饿了三天的一个排。 1951年5月,朝鲜战场。那会儿的美军总司令,是接替麦克阿瑟的李奇微。这哥们儿是个狠角色,打仗不跟你玩虚的,上来就搞“磁性战术”,利用机械化优势和炮火,把咱们志愿军往后死死地粘着打。 第五次战役后期,咱们的部队打得异常艰苦,后勤补给线被拉得太长,弹药、粮食都快见底了。李奇微敏锐地抓住了这个机会,他想玩一招更绝的:釜底抽薪。 他的计划是,趁着志愿军主力后撤,派出一支精锐部队,像一把尖刀,直接插到我们后方的心脏地带,建立一个“铁砧”,和从正面追击的“铁锤”来个前后夹击,把咱们撤退的部队彻底包了饺子。 执行这个“尖刀”任务的,就是当时美军的王牌——第187空降团。 这支部队可不是什么杂牌军。它是美军唯一的独立空降团级战斗队,全员都是跳伞老手,装备的都是当时最先进的武器,从单兵的M1卡宾枪到连排的无后坐力炮,甚至还有空投下来的吉普车和轻型火炮。伙食就更别提了,牛肉罐头、巧克力、香烟,管够。你可以把他们理解成那个年代的“特种部队”。他们的口号是“Rakkasans”,一个日语词,意为“降落伞”。 李奇微给他们的命令很简单:空降到志愿军后方,切断交通线,能堵多久堵多久,能杀多少杀多少。 5月下旬,月黑风高夜。两百多名187空降团的官兵,在运输机的轰鸣中,像一群从天而降的猎鹰,悄无声息地落在了朝鲜半岛的一片丘陵地带。他们落地后迅速集结,个个精神抖擞,信心爆棚。在他们看来,这不过是一次武装狩猎,对手是一群疲惫不堪、正在溃败的中国军队。 可不巧,这群“猎鹰”一头撞上的,是一群已经饿了三天的“老虎”。 这群“老虎”,是志愿军第63军189师566团的一个排,带队的是排长,名叫唐满洋。 说实话,当时唐满洋他们排的状况,用一个“惨”字都不足以形容。连续作战,弹药所剩无几,最要命的是,已经断粮三天了。战士们饿得眼冒金星,嘴唇干裂,只能靠挖草根、喝露水勉强维持。很多人连走路的力气都没有,是被战友架着、拖着往后方转移。 这支部队,从装备到体力,都处在崩溃的边缘。按理说,别说打仗了,能活着走出这片山林都是个奇迹。 然而,当美军空降兵的降落伞像一朵朵白花在夜空中绽放时,这群饥饿的“老虎”眼睛里,瞬间冒出了绿光。 唐满洋的第一反应不是恐惧,而是惊愕之后的果断。他心里跟明镜似的,一旦让这伙装备精良的美国兵站稳脚跟,建立起防线,那他们这个排,乃至整个后撤的大部队,都将面临灭顶之災。 没时间开会,没时间犹豫。唐满洋嘶哑着嗓子吼了一句:“同志们,美国鬼子给咱们送饭来了!给老子打!” 就这么一句话,这个饿得奄奄一息的排,瞬间活了过来。 对于唐满洋的兵来说,眼前的美军不仅仅是敌人,更是行走的“补给包”。打赢了,就有吃的,有活路。打不赢,就是死路一条。求生的本能和军人的天职,拧成了一股最强大的力量。 接下来的战斗,完全超出了187空降团的想象。 他们本以为会是一场轻松的围剿,结果却陷入了一场莫名其妙的肉搏战。这群衣衫褴褛、面黄肌瘦的中国士兵,仿佛从地底下冒出来一样,端着刺刀,挥着工兵铲,嗷嗷叫着就冲了上来。 美国兵的M1卡宾枪射速是快,可在这伸手不见五指的夜里,在地形复杂的山地里,优势大打折扣。反倒是志愿军战士,利用熟悉的地形,三五成群,悄悄摸到跟前,然后猛地扑上去,跟你拼刺刀、扭打在一起。 一个美国兵后来在回忆录里写道:“他们好像不知疲倦,也不怕死,眼睛里冒着火,嘴里喊着我们听不懂的话,然后就用刺刀捅过来。” 唐满洋带着他的排,硬是靠着一股子悍不畏死的狠劲,冲散了刚刚集结完毕的美军一个连。他们抢了敌人的机枪反过来扫射,缴获了卡宾枪和手榴弹,更重要的是,他们抢到了美国兵背包里的罐头和巧克力! 这场遭遇战的规模不大,在整个朝鲜战争中,可能连个注脚都算不上。但它的意义,却远超战斗本身。 李奇微的“铁砧”计划,因为这些无数个像唐满洋排一样,在绝境中奋起反击的小单位的抵抗,从一开始就执行得磕磕绊绊。187空降团虽然最终还是建立了阵地,但已经失去了最佳的战机,让志愿军大部队赢得了宝贵的转移时间。他们想轻松“狩猎”,结果却被“猎物”狠狠地咬了一口。 李奇微的决策,是基于当时最先进的侦察手段和情报分析得出的。在他看来,志愿军后方就是一片“真空”,他的空降兵跳下去就是“降维打击”。但他算不到,就在他预设的“真空地带”,藏着唐满洋这样一个饿了三天的排。他也算不到,这群濒临极限的士兵,能爆发出多大的能量。