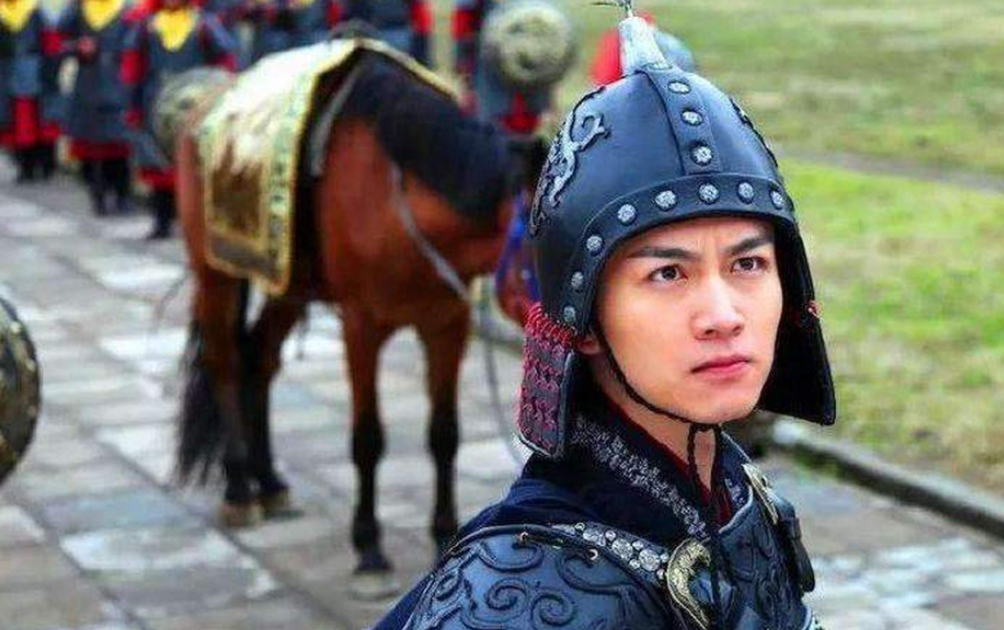

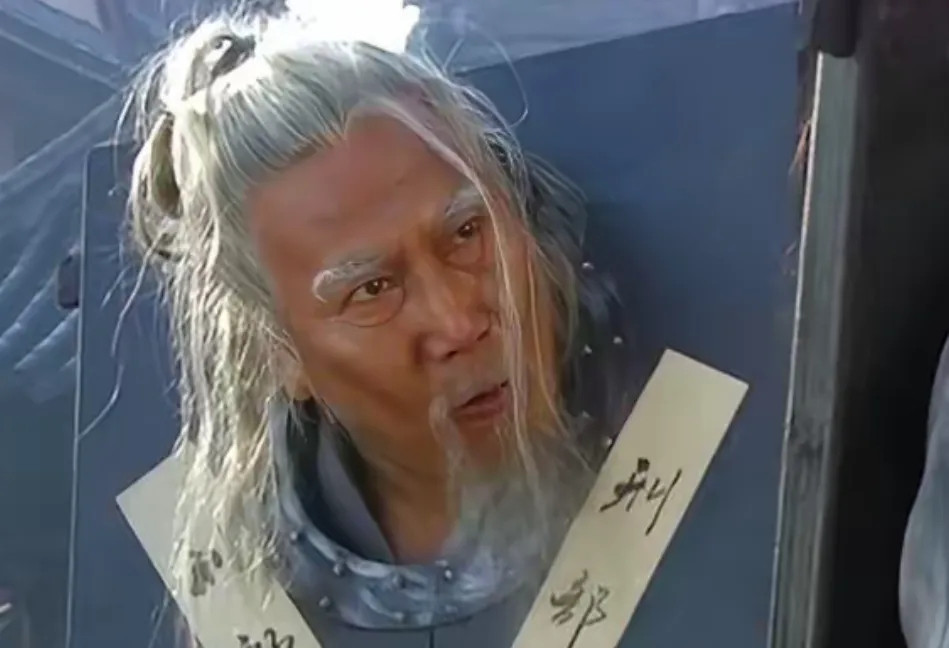

1369年,71岁朱升,向朱元璋辞行:“陛下,老臣要回家祭祖。”朱元璋欣然同意,并赏了他一块免死金牌。然而,朱升一出城门,立即调转方向,逃离了京城。 洪武二年的应天府城门,一场看似寻常的辞别正在上演,71岁的翰林学士朱升扶着枣木拐杖,银须在晨风中颤动,向朱元璋躬身行礼:“陛下,老臣想回徽州祭祖,恳请恩准。” 帝王笑容满面,不仅爽快批准,还赏赐了一块金光闪闪的免死金牌,刻着“除谋逆不宥,其余若犯死罪,尔免二死,子免一死”的恩典。 然而,马车刚驶出城门,朱升立即调转方向,弃了官道,朝着江苏盐城疾驰而去,祭祖是假,逃亡是真。 朱升并非寻常老臣,十二年前,59岁的他还是徽州石门的一名教书先生,因为劝降元将福童、助朱元璋攻破徽州而进入权力核心。 此人早年考取江浙行乡贡进士第二名,曾任池州路儒学学正,整顿学田腐败、重振教育,江南学者云集追随,人称“枫林先生”。 朱元璋攻打婺源受挫时,大将邓愈推荐了朱升,朱元璋三顾茅庐,朱升献上九字方针:“高筑墙、广积粮、缓称王”。 这一策略直指乱世生存本质,巩固后方、储备实力、低调蛰伏。 当时朱元璋夹在张士诚和陈友谅之间,实力薄弱,元朝专打“出头鸟”,朱升让他自称“吴国公”而非“吴王”,完美避开元军主力,暗中壮大。 朱元璋登基后,朱升虽官至翰林学士,却逐渐被边缘化,刘伯温、李善长等谋士星光熠熠,而朱升的“缓称王”理念与朱元璋急于集权的风格渐行渐远。 更关键的是,朱元璋对功臣的猜忌已初现端倪,扣押将领家属、暗中监视旧部,甚至对“小明王”韩林儿沉江灭口。 朱升察觉到了危机,他注意到朱元璋龙袍上新增的“日月纹”,听到祭祀孔子时帝王那句“士人不可轻纵”的警告,甚至从胡惟庸升任中书省的动向中嗅到清洗前兆。 免死金牌?朱升比谁都清楚那不过是“皇权的豁免权游戏”,元顺帝曾赐伯颜铁券,后者最终流放致死,朱元璋的承诺,终究抵不过帝王翻云覆雨的手掌。 朱升的辞行计划暗藏玄机,他选择洪武二年提出辞呈,因这是胡惟庸与蓝玉权力交替的空档期,尚未卷入党争漩涡。 他以“祭祖”为幌子,实则安排妻儿借道扬州逃往东海小岛,自己则反向奔赴盐城,那里是张士诚旧部势力末梢,便于隐姓埋名。 临行前,朱升还刻意“自污”,跪求朱元璋“勿以臣故重用吾子”,称儿子“驽钝,恐负圣恩”。 这一举动既降低帝王戒心,也为后代避祸,果然,其子朱同后来因“郭桓案”被牵连,免死金牌未能护住留在体制内的后代。 朱升的逃亡并非怯懦,而是对皇权逻辑的终极洞察,他烧毁《易注》《星象考》等可能引发猜忌的著作,只留《农政辑要》这类无害文本。 将免死金牌埋入祖坟,主动剥离“功臣”标签,甚至装病扮作商人,用粗布衣裳掩人耳目。 后世有人调侃这是“古代版离职保命”,实则暗含血腥真相,李善长77岁仍攥着相位不放,最终族灭于胡惟庸案。 刘基饮下帝王赐药,在《烧饼歌》的预言中走完余生,而朱升用逃亡证明了,在绝对权力面前,免死金牌不如一张“逃生路线图”。 朱升于洪武三年病逝于盐城,享年72岁,他躲过了后来的蓝玉案、胡惟庸案大清洗,却也在流亡中耗尽余生。 其子朱同的悲剧则印证了他的预判,皇权体制下,安全从不源于帝王的承诺,而源于对权力本质的清醒认知。 他的“九字方针”曾助朱元璋夺取天下,他的“急逃亡”则守护了最后的体面,既然改变不了潮水的方向,至少可以选择在海啸来临前,走向安全的高地。 信息来源:《明史·朱升传》