记得老一辈人常说的“昨天的中国”吗?一个吃不饱穿不暖,却又充满奋斗激情和温情的年代。

那个时候的中国,既不是电视剧里的贫穷戏码,也不是被美化的理想田园生活,而是一个充满矛盾却真实可触的存在。如果我们真的想了解过去,就得回到那时候的照片、故事和记录里去寻找答案。今天,我们就通过那些珍贵的影像和资料,走进一个熟悉又陌生的70-80年代。

提起那个年代,脑海里浮现的第一个画面就是“车轮滚滚”。这里的车,不是汽车,而是自行车。当时,能拥有一辆“飞鸽”或者“凤凰”牌自行车,

是许多家庭的骄傲。两条长长的胡同,几乎每家门口都停着一辆锃亮的二八大杠。载着孩子去上学、载着媳妇逛街、甚至载着一筐鸡蛋去集市,都靠它。

那个年代的交通工具有限,出行主要靠两条腿和两轮车。你很少见到汽车,即使有,也多是面包车或老解放货车,连公交车都是一种“稀罕物”。当时的人们也

没有“出行自由”的概念,去外地需要单位开具介绍信,这在今天听起来是不可思议的。我们常说“不到长城非好汉”,但在70年代,长城的游客寥寥无几。

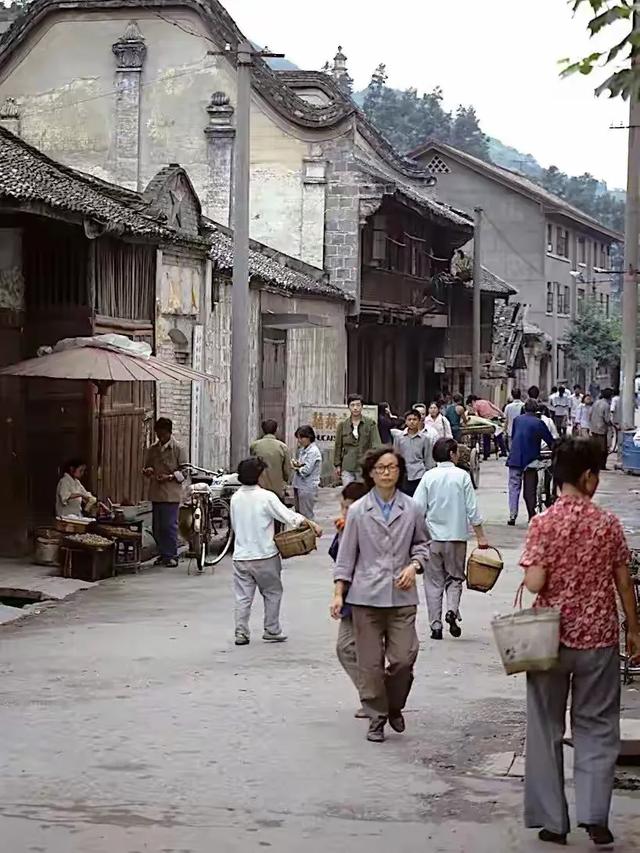

八达岭是唯一对外开放的一段长城,其他像司马台、居庸关、古北口,还是一片荒凉的“野长城”。桂林山水虽然“甲天下”,但真正站在漓江边的,

几乎全是本地人。那时候的人,压根没有“旅游”这个概念,外出更是与“工作”或“探亲”挂钩。不过,从那个年代开始,一些热爱摄影的人已经在用镜头

记录这些美景,比如布鲁诺·巴贝用彩色胶卷留下的长城和桂林照片,至今看起来依然令人心动。中国的山水,那时的人没看过几次,照片记录了真实模样。

今天的办公场景离不开电脑和手机,可在70-80年代的办公室,最常见的画面是算盘声叮叮当当。那年代,会计师们凭着过硬的珠算本领,一手算盘,一手账本,

就能轻松搞定账目。算盘不仅仅是工具,更是一种技能的象征,会计们的手指在拨珠之间仿佛带着魔力。另外,打字机和油印机也那个年代的标志性办公设备。

文件的排版和复制,既费时又费力,但所有人都习以为常,因为当时的技术水平只有这样。这和今天每秒处理无数数据的办公系统相比,差距之大令人感慨。

那个年代的街道墙壁上,到处可见醒目的标语。最常见的内容是“为实现四个现代化而努力奋斗”。这四个现代化:农业、工业、国防、科技,是70年代末期中国社会的核心奋斗目标。

这些标语不仅是时代的象征,也是一种群众动员的方式,人们从标语里读到方向和希望。今天看来,这种方式有些单调,它却是中国社会进步的重要记忆。

如果要找70-80年代和今天最大的不同,那就是“人情味”。那个年代的邻里关系用一句话形容就是:一家煮饭,十家能闻香。小孩放学后在胡同里撒欢,

邻居家的爷爷奶奶随时能帮忙看着。逢年过节,家家户户串门送点年糕、糖果,礼物虽不贵重,却承载着最纯粹的情谊。人们生活虽然简朴,但也很热闹。

下班后,三五成群去小吃摊买碗豆腐脑,或者围坐在院子里聊聊天,都是最平常不过的事情。今天许多人回忆起来,都会觉得那是一个简单而温暖的年代。

70-80年代的中国,是一个转型的年代。它介于“文化大革命”的结束和改革开放的起步之间,有贫穷的影子,也有复苏的迹象。我们的父辈、祖辈在为温饱和发展努力拼搏,也用勤劳书写了属于自己的奋斗史。

记忆中的自行车、算盘、宣传标语和邻里关系,不仅是那个年代的标志,也是它留给我们这一代人的宝贵财富。这些元素,或许看似遥远,却仍然在我们生活中以一种隐形的方式影响着我们,比如奋斗的精神、简单的快乐以及人与人之间的温情。

看完这些,大家会感叹:70-80年代的中国是那样简单、真实,但也充满温情和希望。相比于今天的生活,它显得朴素而遥远,但它的精神值得我们铭记。

你的父母或者长辈有没有跟你讲过那个年代的故事?你心中的70-80年代,又是什么样子?不妨在评论区留下你的回忆和想法!