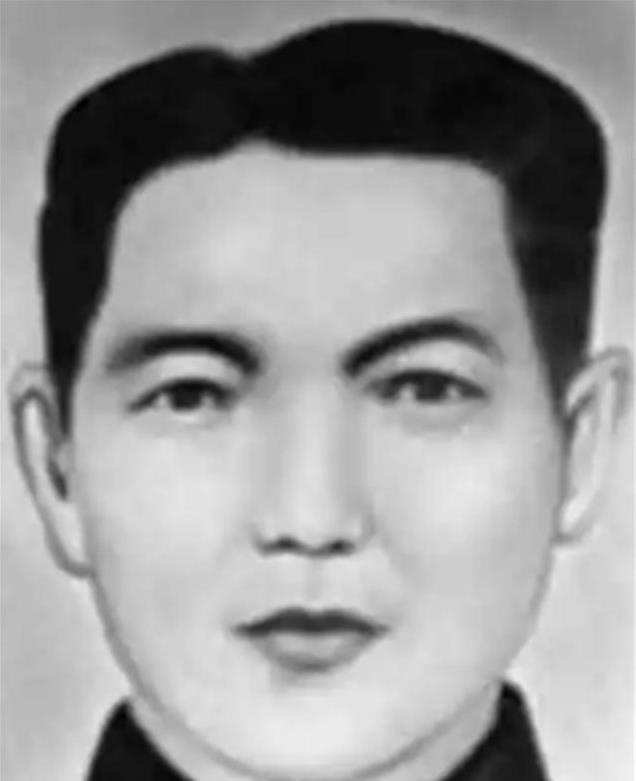

1949年,江西万安县刚刚迎来解放,新成立的政府正紧锣密鼓地进行组织建设。新任的万安县党委书记正面临一个棘手的问题:如何确定领导班子的成员名单,让他感到十分纠结。就在县委大门口,有个中年汉子在那儿站着,口口声声说自己是老红军,非要见党委书记不可。他还特别提到,自己当年可是和方志敏将军并肩作战,一起对付过国民党的军队。据调查,此人叫曾洪易,是土生土长的万安县本地人。他年轻时有十几年时间离开家乡,连亲戚朋友都不清楚他去了哪里。直到抗战结束后,他才重新回到故土,在街上开了间小诊所,以此谋生。曾洪易提到,出于对亲人安危的考虑,他始终隐瞒了自己曾是红军战士和党员的身份,直到解放前夕,才鼓起勇气重新联系党组织。他这次过来,主要是想凭借自己的本事,进入万安县的新政府工作,继续为组织贡献力量。

看到对方态度真诚,还拿出了身份证明和一些老照片,书记觉得可信,就把曾洪易的名字列入了县里准备提拔的干部名单里,直接上报给省里审批了。仅仅过了不到两周,曾洪易就被公安部门直接押送到北京,这到底是怎么回事呢?乡村医生曾是“老红军”?在万安县解放前,县里的衙门基本都停摆了,当官的和他们的家人都提前跑得没影了。小镇里治安一团糟,地痞恶霸横行霸道,连本该维护秩序的保安队也学起了黑帮的架势。普通百姓日子难熬,就连那些平日里威风八面的乡绅财主们,也只能忍气吞声,不敢多说一句。

那个在当地横行霸道的保安头子,直接闯进了曾洪易的诊所,打算从他那点可怜的月收入里敲诈一笔所谓的“保护费”,还恶狠狠地放话,如果不给钱就要把他的诊所给拆了。在生死攸关的时刻,曾洪易立即亮明了自己的来历。他坦言,自己当年担任过红军政委的职务,随即掏出相关证明。同时,他还提到了自己年轻时被中共派往莫斯科求学的那段往事。曾洪易回忆说,他所在的红军队伍曾遭遇敌人设下的圈套,在突围过程中,他不慎与主力部队失散。迫于无奈,他最终选择不再追寻组织,回到故乡隐姓埋名,过上了普通百姓的生活。那时候,解放军的部队眼看就要逼近万安县了。

曾洪易这位老革命家,日后的影响力绝对不容忽视。之前那些趾高气扬的保安队,转眼间就像换了个人似的,个个都摆出讨好的模样。他们争先恐后地讨好这位“即将上任的大人物”,还主动安排人手,免费为曾洪易的鼎记诊疗所站岗放哨,确保它在城里治安混乱的情况下安然无恙。短短几日,曾洪易的身份就在万安一带传得沸沸扬扬。当地及周边县城的豪门大户得知身边藏着这么一位大人物,都争先恐后地前来套近乎。有的送上金银,有的送来米面,都想趁早与这位大有可为的同乡攀上关系,为将来万安解放留个退路。

当地有头有脸的大家族一起商量后,决定让曾洪易牵头处理万安县的大小公共事务,帮忙解决治安管理、教育卫生等各方面的问题。曾洪易凭着肚子里那点墨水,干起管理来还挺像那么回事,没过多久就混得跟代县长似的,走到哪儿都有一帮人跟在屁股后面拍马屁。可惜好日子没过多久,随着万安县解放,曾洪易那种被众人追捧的生活也突然画上了句号。重返诊所的曾洪易,一时难以适应这份冷清。走在路上,昔日那些对他阿谀奉承的人,如今碰面时总免不了阴阳怪气地刺他几句。“诶,您这位老革命,组织上没给您安排个县长当当吗?”

眼下的处境让他再也无法保持淡定,之前那些乡绅们在一旁煽风点火,曾洪易觉得面子上实在挂不住。就这样,曾洪易带着相关证明材料和身份信息,直接来到县委办公地点,向县里的一把手提出申请,希望以老革命的身份获得特殊照顾,安排到政府机关任职。县委负责人爽快地答应了他的请求。曾洪易从县里一回来,全家人就乐开了花,眼看他要当上公务员了。家里开的小诊所也不营业了,连着好几天都在家里大摆酒席,请来道喜的亲戚朋友吃饭喝酒。半个月过去了,曾洪易满心期待能去县政府报到,结果等来的不是他想要的入职消息,而是一纸调令,让他去吉安教俄语。曾洪易在青年时期曾赴苏联深造,俄语水平相当不错,这样的安排对他来说再合适不过了。他对这个决定感到十分高兴,于是辞别亲朋好友,满怀期待地踏上了旅程。谁都没想到,曾洪易这一离开就再也没能回来。

乡村医生的隐秘过往曾洪易刚到吉安时,满怀期待地准备在俄语教学领域大干一场,结果还没等他站稳脚跟,就被调查人员直接带走,完全出乎他的意料。他在吉安蹲了十五天牢,随后被押送到南昌的监狱关押,最终移交到了公安部,由公安部亲自接手审查。国家采取这一措施实在令人困惑,因为早先省里和公安部门已经对曾洪易进行了多次审查,结果都确认他确实是一位资深的红军战士。

1905年12月27日,曾洪易出生在江西万安的一个普通农家。他自小勤奋好学,年仅17岁就凭借出色的表现考入了南昌省立第一师范学校。早年的贫苦经历,在他心中早早埋下了改变世界的种子,年轻时就立志要拯救苍生。求学阶段,他投身于社会主义青年团,热情参与并主导学生革命运动;凭借出色表现,次年即获举荐加入党组织,成为南昌地区首批中国共产党党员之一。1925年10月,曾洪易因在南昌组织学生大力支持“五卅”运动,被南昌第一师范除名。1927年底,由于在革命工作中表现优异,曾洪易获得了前往莫斯科中山大学进修的机会,这次选派让他成为了党内的重点培养人才。在团队的精心栽培下,他不仅掌握了熟练的俄语表达能力,还积累了丰富的文化底蕴,培养了远超普通人的宽广视野。短短两年内,曾洪易的才能引起了中央高层王明的注意。王明对他颇为赏识,随即委以重任,安排他前往赣东北苏区,出任中央特派员。从那时起,曾洪易就坚定地站在了王明那一套激进路线的阵营里,成为了他最忠实的追随者。

曾洪易上台后,虽然是个读书人,却固执己见,强行实施了不少不切实际的措施。他还大力推崇王明的“左倾”教条主义,结果严重损害了赣东北苏区的经济和政治局面。那时候,赣东北根据地的很多高层干部对曾洪易意见很大,觉得他该为那些损失背锅。不过曾洪易可是有王明这样的大人物撑腰的中央特派员,其他人就算心里不服气,面对这个从天而降的领导也只能干瞪眼,拿他没办法。

1934年秋天刚开始的时候,曾洪易作为北上抗日先遣队的中央代表,拼命向中央提建议,主张趁机会攻打福州。这样一来,先遣队不得不放弃了原本要去皖南的计划,转而根据中央的紧急电报指示,临时改变方向,前往闽中地区。红军先锋部队进攻福州时,不仅未能攻克城池,反而完全暴露了自身的军事实力。在持续多日的激烈交战中,先遣部队遭受了重大伤亡。尽管先遣队最终靠集体的力量扭转了局面,顺利撤到了闽浙赣地区,但曾洪易在队里的名声却一落千丈,现在不管是上级还是下属,都对他避之不及。曾洪易在工作中与同事频繁发生矛盾,感到心力交瘁,开始考虑换个工作环境。那一年,中央作出调整,把曾洪易带领的北上抗日先遣队并入方志敏指挥的红十军,方志敏继续担任军政委员会一把手,部队下设三个师的编制。

红十军组建完成后,首要工作就是兵分两路:派出一支队伍继续执行北上抗日任务,从江西东北部开赴浙皖赣边界开辟新的革命区域,其余主力部队驻守原地,负责守护闽浙赣一带原有的红色根据地。曾洪易察觉到调职的时机已到,便毫不犹豫地向方志敏提出离开先遣队的请求。方志敏在征求了其他领导的看法后,迅速批准了曾洪易的申请。赣东北苏区的人们早就对曾洪易怨声载道,这次他自己提出要调走,那些曾经公开或私下反对他的人,简直像送走瘟神一样高兴。尽管如此,上级对曾洪易的信任丝毫未减,不仅没有降职,反而把他调任闽浙赣军区担任政委,这无疑是提拔重用。但谁都没想到,这次人事调动后来竟成了高层决策中的一大败笔。

1934年深秋,11月18日那天,方志敏和粟裕带领抗日先遣队,坚定地朝着北方进发。到了12月14日,这支队伍在谭家桥遭遇了国军的猛烈追击,最终战斗未能取得胜利。就在这个节骨眼上,躲在后方老根据地的曾洪易听说了前线的情况。这家伙不但没想着去帮把手,反倒因为害怕敌人,一个劲地散布悲观论调,给革命泼冷水。本应鼓舞士气、凝聚人心的政委,却在关键时刻躲在后方不断散播消极言论,搞得整个队伍士气低落、人心涣散。1935年1月,方志敏带领的北上抗日先遣队在返回赣东北革命根据地途中,遭到敌人重兵包围。经过十几天艰苦战斗,队伍最终寡不敌众,绝大多数战士英勇献身。

方志敏不幸被捕后,面对敌人的威逼利诱毫不动摇,在狱中坚持斗争数月后壮烈牺牲,年仅36岁。与此同时,粟裕带领少数战士成功突破敌人包围,安全返回赣东北革命根据地。先头部队的惨败让苏区形势越来越糟,当时躲在安全地带的政委曾洪易被吓破了胆,竟然想着临阵脱逃,最后还真跑路了。曾洪易未经军委会批准,擅自把闽浙赣省的党政军群机构迁往闽北,摆出一副要丢下苏区、只顾自己保命的架势。他临阵脱逃的行为,让正在前线拼死抵抗的红十军将士深感震惊。

面对突发情况,闽浙赣省委马上采取行动,连夜召集重要会议商讨对策。会上大家意见一致,认为有必要让曾洪易暂时放下手头的工作,不再负责省委书记和军区政委这两个重要岗位。叛党投敌终食恶果曾洪易被免职后没多长时间,闽浙赣根据地就完全失守了。他只好一个人从闽北跑到了上海,打算在那儿找到党的上级组织。出乎意料的是,他在上海奔波了好几天,始终没能和党组织取得联系。正当他打算打退堂鼓的时候,却意外联系上了老同学王力生。这位曾在南昌第一师范读书时的同窗,后来还担任过中共南昌地委书记。但王力生已经暗中投靠了敌方。他因为叛逃尝到了好处,于是极力劝说对方效仿自己,放弃寻找党组织,转而投奔敌人。

在王力生一番温和的劝说后,意志不够坚定的曾洪易,完全抛弃了童年时期就树立的革命信念。性格胆小的他,随着王力生一起向南京政府投降,还成了国民党的一员。抗战即将结束时,苏联派遣飞行队来华助战。由于曾洪易早年留学苏联,精通俄语,因此被国民党军方委以重任,负责航空委员会与苏联援华部队之间的沟通联络工作。曾洪易曾是苏区的政委,但自从加入国民党后,他就再也没能获得重用。如今,他在国民党的庞大机构里,只能做些无关紧要的杂活。这份翻译任务,算是国军分配给他的最重要的工作了。

日本投降后,国民党立刻露出真面目,终止了与共产党的合作,在全国范围内疯狂镇压共产党人,展开了一系列残酷的迫害行动。在那个充满危险的年代,作为红军前政委的曾洪易,因担心遭到国民党的报复,便又一次施展了他惯用的躲避手段,迅速逃离了险境。

曾洪易携家人悄悄离开南京,改名换姓回到江西万安老家。他早年就离开了故乡,多年来从未向乡亲们透露过在外的生活,因此没人知晓他在国共两党间进退两难的处境。曾洪易终于实现了心愿,回到故乡过上了平淡安稳的日子。他最初能在县里的学校当上老师,靠的是共产党精心培养的思想文化素养。之后他转行学医,在万安县开了间叫“鼎记”的诊所。不过,半路出家的医生哪能有什么高超医术呢?诊所生意惨淡,基本没人来看病,他只能靠倒腾点药品糊口度日。当时,国共两党的较量结果越来越明朗,获得广泛群众支持的共产党在战场上始终占据上风。不久后,随着共产党的军队逼近万安,整个县城陷入了恐慌之中。然而,曾洪易却显得异常激动,他内心充满期待,渴望再次见到他曾为之奋斗的红军。

最近这些日子,他总是不由自主地回想起当年在苏区担任政委的辉煌岁月。解放前夕,他终于能毫无顾忌地公开谈论那段引以为豪的往事。新中国成立后,他以革命老战士的身份主动去万安县人民政府求职,没想到等待他的不是工作岗位,而是公安部门的拘捕。那时候国家正在大力清查潜伏在群众中的内奸,上级指示凡是跟共产党有来往的,都必须到当地机关登记备案,相关信息会一层层递交到中央进行核查。这位自称是革命老战士的曾洪益,同样也得接受组织的调查核实。

出乎意料的是,文件在江西省委被卡住了。负责审查的官员以前在闽浙赣根据地打过仗,一眼就认出了曾洪益。他当年干的事,在红十军里可是无人不晓。高层对曾洪益的背叛行为早已掌握,公安部随即组织了一场精心策划的行动,准备将其抓捕归案。为了避免引起怀疑,组织特意下发了一份正式通知,内容是关于“安排曾洪益前往吉安教授俄语”。通过这份文件,成功将曾洪益调至吉安,随后按照既定方案将其抓捕。

曾洪易作为中共早期党员,因这一特殊背景被拘押在北京,后经法院审判,最终获刑15年。曾洪益因为和几位中共高层有交情,就觉得自己高人一等,对法院的判决根本不当回事,还嚷嚷着要无罪释放。在牢里他不仅不知收敛,反而公开辱骂那些他看不顺眼的领导。这种不知天高地厚的做法,最终让他自食恶果,彻底断送了自己。朝鲜战争打响后,国内外局势急转直下。为了稳固国内局面,中央做出决定,对那些曾被宽大处理的在押叛徒执行死刑。曾洪益自然也未能幸免,被列入了枪决名单。然而,在死刑执行令尚未完成审批程序之前,曾洪益因过度绝望,已经在狱中因病离世。曾洪益的一生就像个滑稽的小丑,整天东躲西藏,毫无家国情怀,满脑子都是私利。到头来,他只能成为人们茶余饭后的笑柄,被后人当作反面教材。