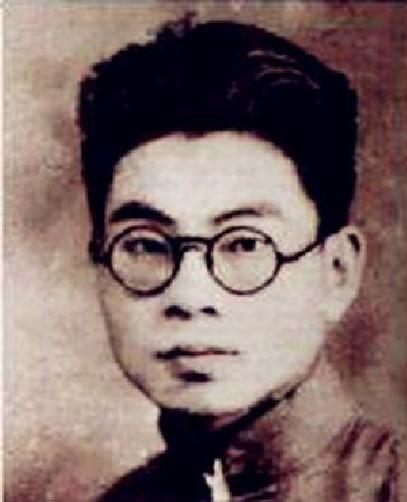

鲍志椿(1914—1944)中国共产党优秀党员、新四军杰出政治工作者和抗日英雄。他在短暂的三十年生命中,为苏中地区的抗日斗争作出了不可磨灭的贡献。[祈祷][祈祷][祈祷] 1914年5月8日出生于江苏省常熟县王庄镇(今属张家港市)。青年时期就读于上海暨南大学化学系。在校期间,他积极追求进步,于1936年3月秘密加入中国共产党,投身革命事业。 抗日战争全面爆发后,他毅然放弃学业,奉命回到家乡江苏,从事抗日救亡活动和组织武装斗争。 1940年,受组织派遣,到国民党鲁苏皖边区游击总指挥部二纵队做统战工作,任政工人员训练班政治教官。 1941年,进入新四军,历任新四军1师3旅8团政治处主任、东南警卫团副政治委员等职。 1944年6月,任新四军苏中军区东南警卫团政治委员,同时兼任中共海启县委书记,成为该地区党和军队的主要领导人之一。 他与团长王澄同志紧密合作,指挥东南警卫团在当地民兵和群众的配合下,灵活机动地开展游击战争,多次粉碎日伪军的“扫荡”和“清乡”,取得了辉煌的战绩。他们领导的部队战斗力极强,令敌人闻风丧胆,被日伪军畏惧地称为 “两只老虎” 。 作为海启县委书记,他不仅负责军事指挥,还大力领导地方政权建设、发展生产和群众工作,为巩固和发展苏中抗日民主根据地奠定了坚实基础。 1944年底,抗日战争已看到胜利曙光,但斗争依然残酷。12月26日,鲍志椿与团长王澄在江苏省启东市(当时称海启地区)巴掌镇(今属王鲍镇)附近侦察敌情时,不幸遭日军冷枪袭击,两人同时不幸殉国。 为永远缅怀这两位英雄,当地政府于1958年将他们长期战斗过的区域命名为王鲍区,后改为王鲍乡、王鲍镇(今江苏省启东市王鲍镇)。这个名字由王澄的“王”和鲍志椿的“鲍”组合而成,象征着两位烈士永不分离的革命情谊。 他们的英雄事迹和精神至今仍在当地广为传颂,成为激励后人的宝贵精神财富。 鲍志椿烈士的一生虽然短暂,但光辉而壮烈。他的牺牲是中国人民抗日事业的重大损失,但他和王澄烈士用鲜血凝成的“王鲍”之名,已成为永恒的丰碑。