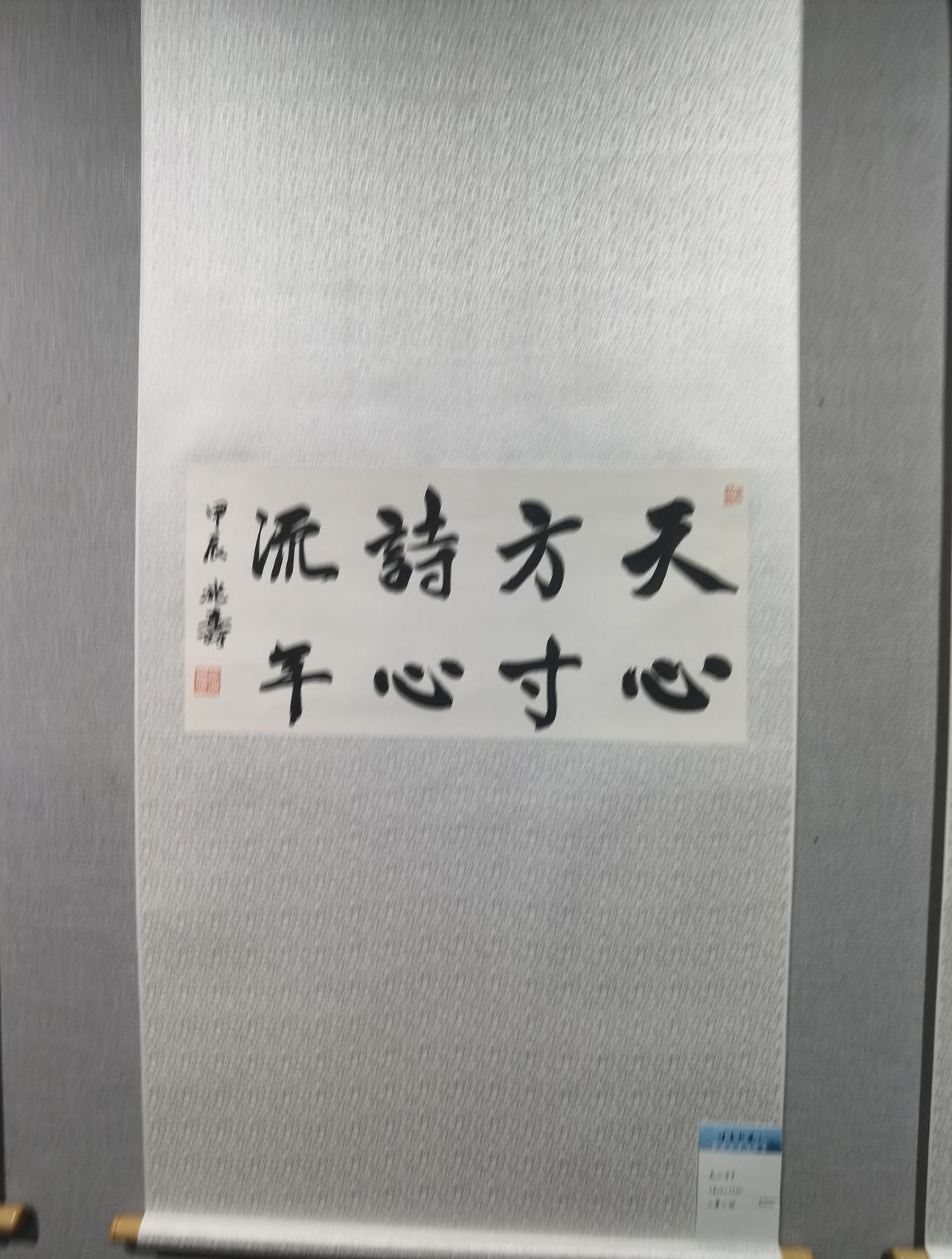

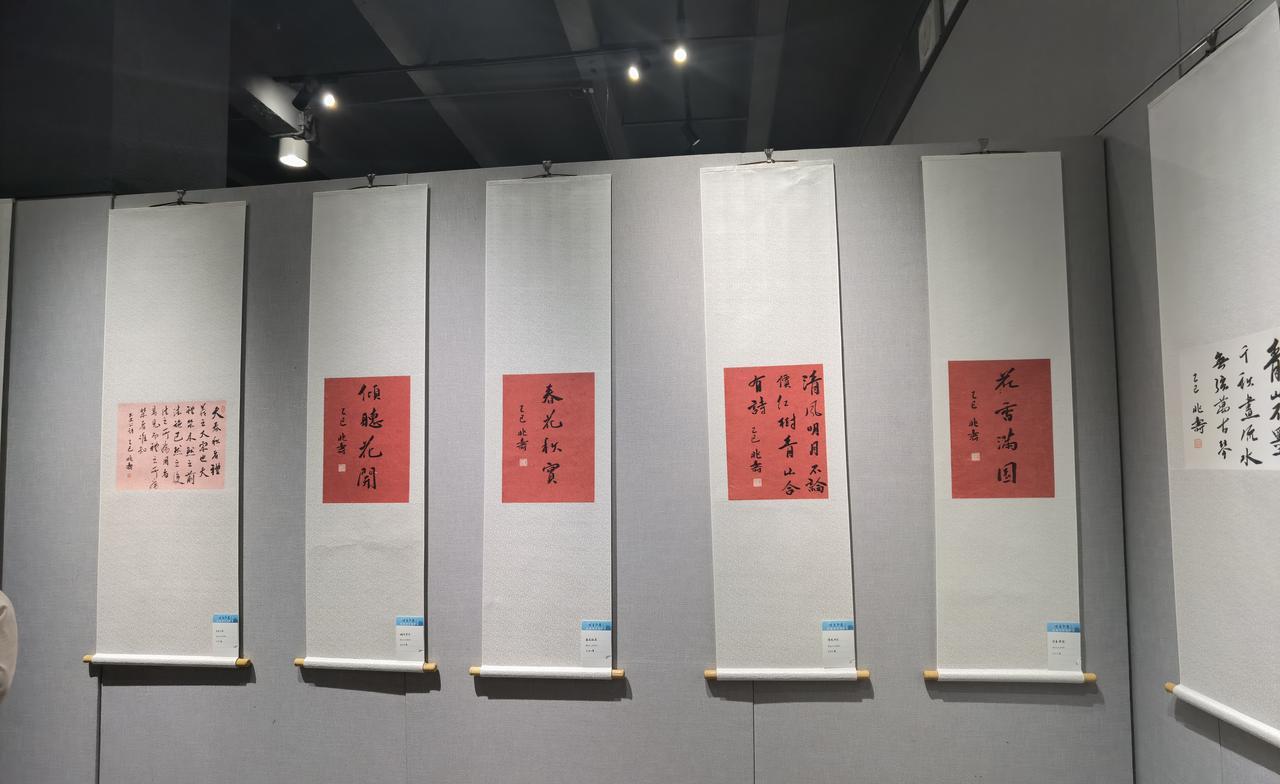

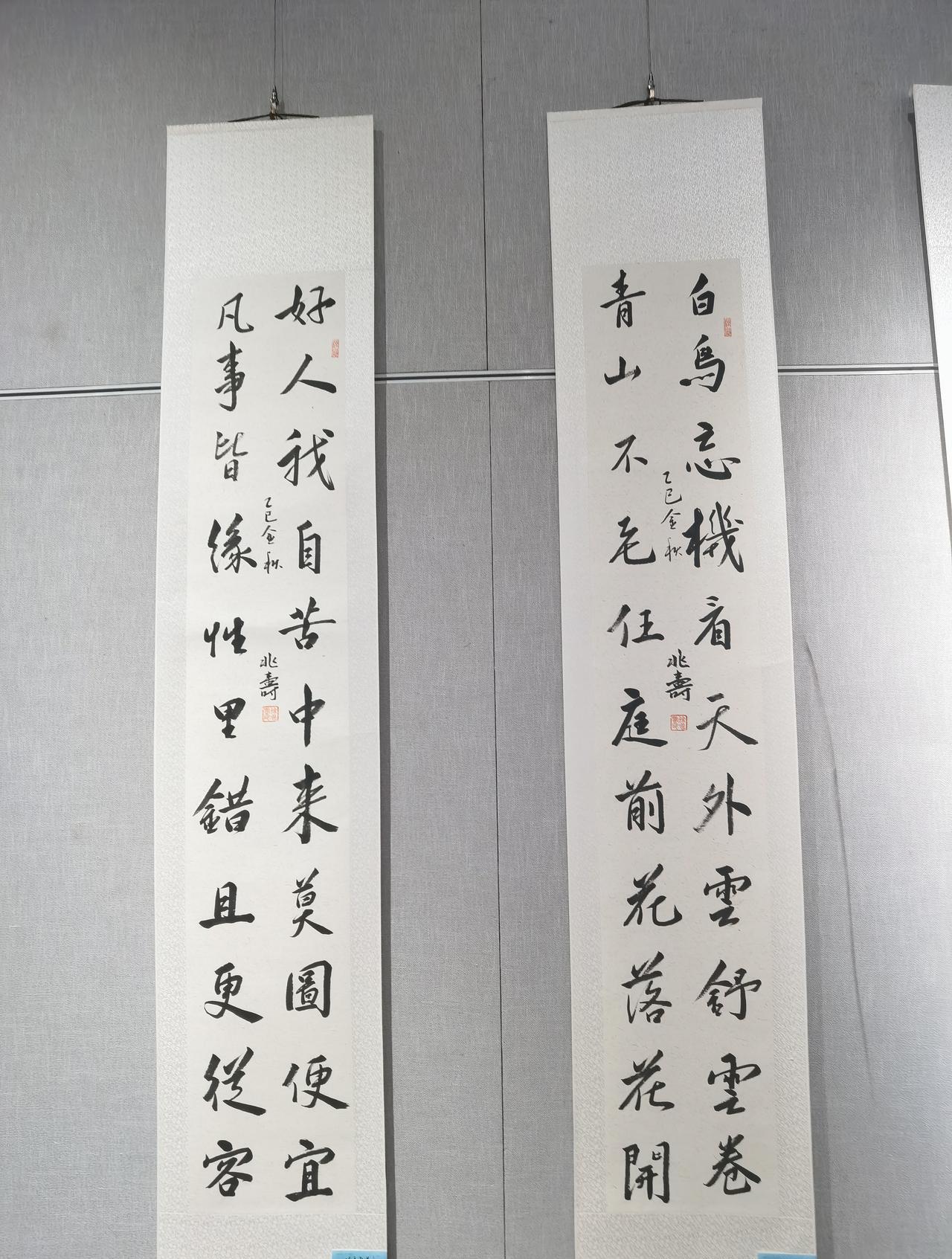

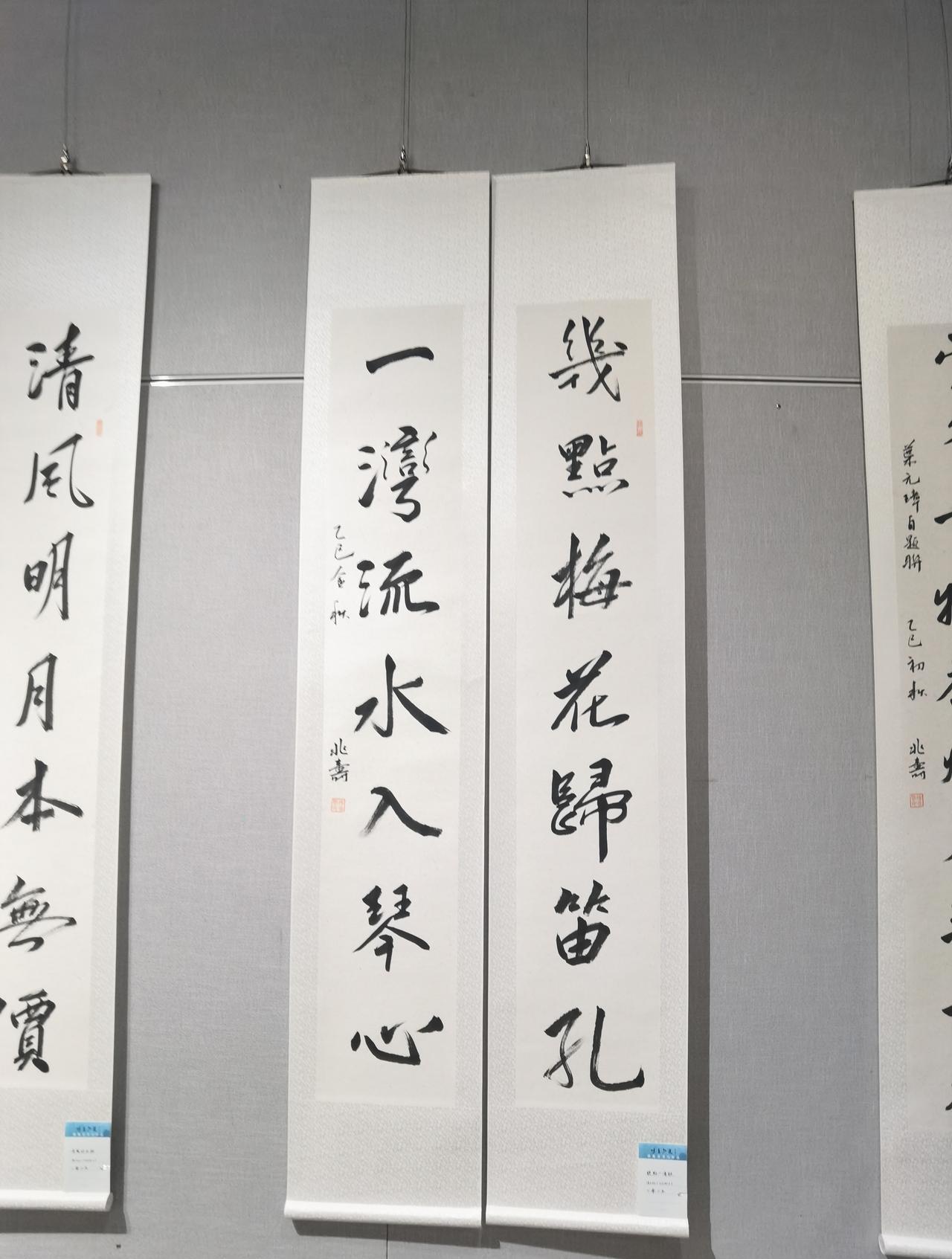

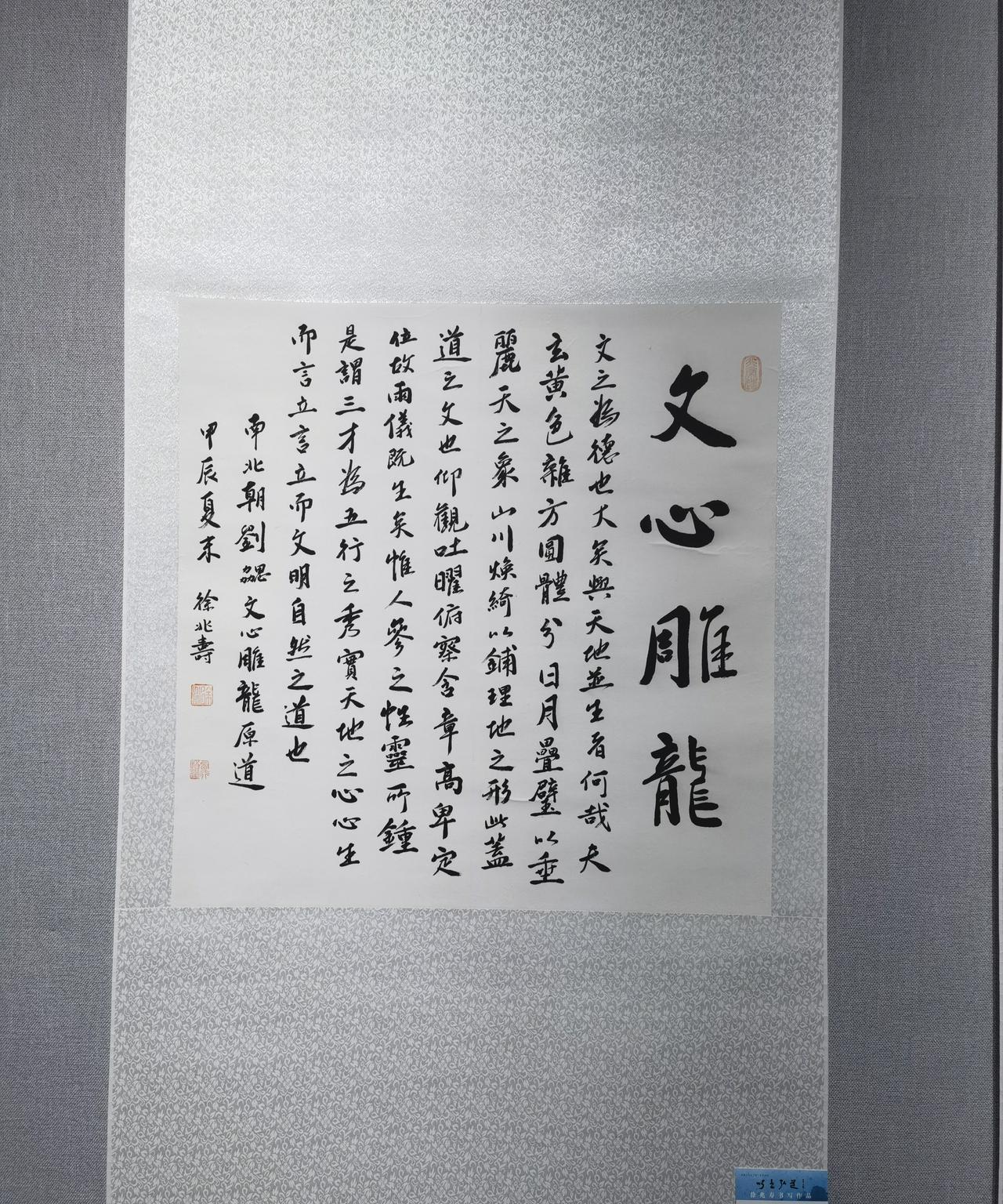

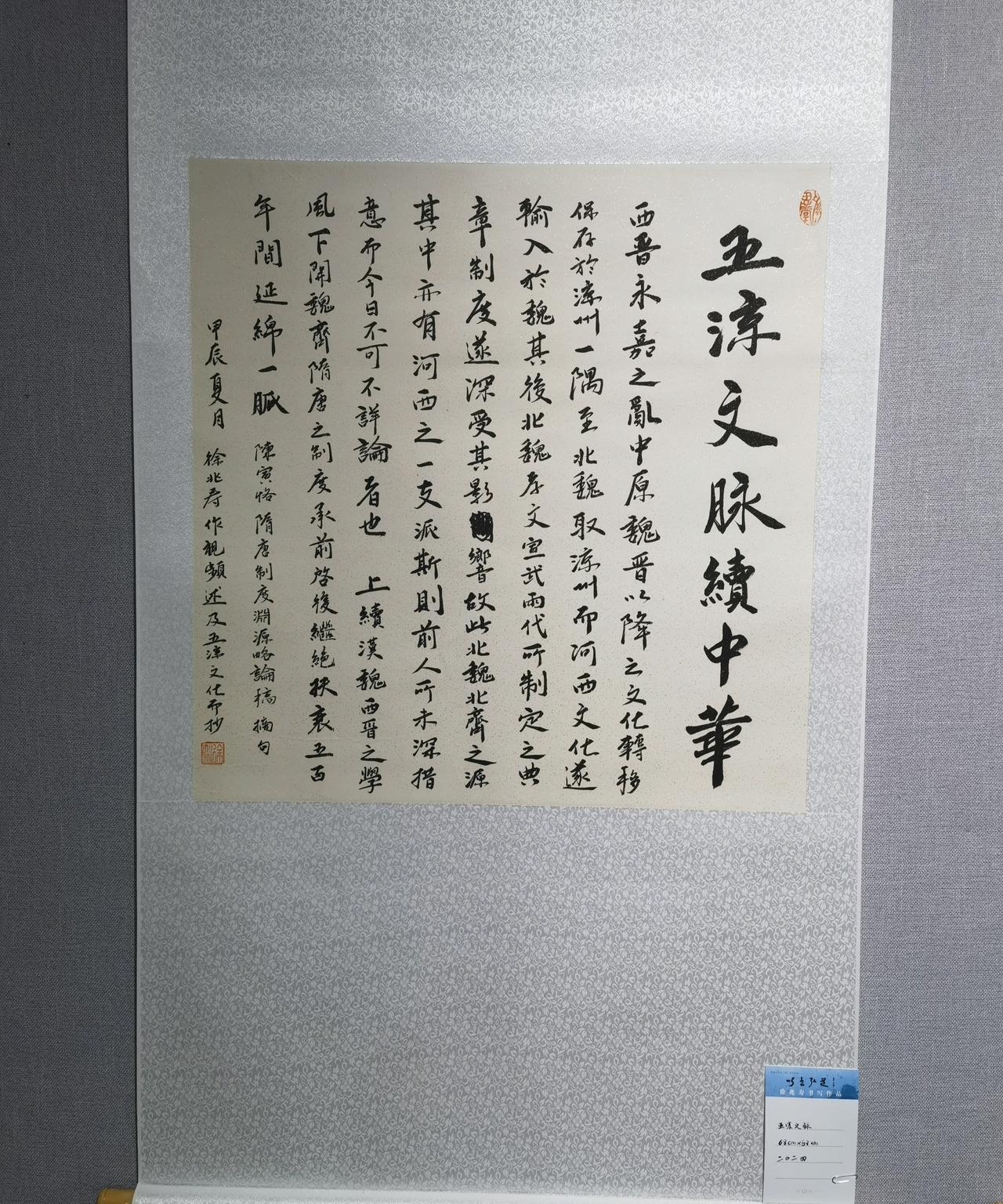

以书弘道,文润人心——徐兆寿先生书写展观后记(作者:闻道) 九月末的风带着秋的清爽,走进徐兆寿先生“以书弘道”书写展的展厅,没有常见书画展的喧嚣与炫技,唯有满墙笔墨透着温润的“文气”——或是《论语》里“己所不欲,勿施于人”的箴言,或是他自己笔下写给青春的诗句,亦或是随感而发的生活悟语。笔墨间没有刻意追求的“书法技巧”,却让每一个驻足的人都能静下心来读文字、品意味,这或许正是展览最动人的地方:它不将书写当作“艺术品”来供奉,而是把它变成一座桥梁,让传统文化从典籍里走出来,让文学从书页间活起来,悄悄走进普通人的心里。 观展时,最触动我的不是某一幅字的笔法,而是字里行间流露出的“贴近感”。徐先生的书写内容从不脱离生活:《菜根谭》里“宠辱不惊,闲看庭前花开花落”的豁达,恰是当代人需要的心境;他为学生写下的“少年心事当拏云”,藏着对年轻一代的期许;就连随手记录的“今日读《易经》悟‘自强不息’”,也像一位师长在与你分享读书心得。这些文字没有学术论文的晦涩,没有文人墨客的孤高,更没有高价艺术品的“距离感”——它们就像邻居家的长者在纸上与你对话,亲切、真诚,让人想起小时候长辈在作业本上写下的鼓励,满是烟火气与人文温度。 这让我想起徐先生一直倡导的“以文育人,以文化人”。在不少人将传统文化束之高阁、把书法变成“小众收藏”的当下,他却放下所谓的“文人架子”,用最朴素的书写,让文化“落地”。曾见有人感叹,如今文化界动辄把书法作品炒到成千上万,普通百姓想亲近文化,却被“价格门槛”挡在门外;也有人抱怨,学术讲座满是专业术语,想读经典又怕“看不懂”。而徐先生的书写展,恰好打破了这些壁垒:他写的《论语》选段,中学生能读懂;他写的生活感悟,上班族能共鸣;哪怕是不懂书法的人,也能从文字里读出中国人的处世哲学——温文尔雅里藏着待人的谦和,“中庸之道”里藏着做事的分寸,“坚韧不拔”里藏着面对困境的勇气。这些不正是我们血脉里的“中国品格”吗? 看着满墙的笔墨,我忽然想起中国台湾漫画家蔡志忠先生——蔡先生用漫画解构《论语》《庄子》,让严肃的经典变成生动的图画,风靡全球华人圈;而徐先生则用毛笔书写,让文字本身成为“文化载体”,让人们在品读中体悟大道。二者形式不同,初心却相通:都是用大众喜闻乐见的方式,让传统文化“活”在当下。蔡先生的漫画让孩子爱上经典,徐先生的书写让成年人重拾初心,他们都在做一件难能可贵的事——不把文化当作“古董”来炫耀,而是当作“养分”来传递。 离开展厅时,夕阳透过窗户洒在字幅上,“以书弘道”四个大字显得格外温暖。忽然明白,徐先生的“书”,从来不止是笔墨的痕迹,更是“文化的传递”;他的“道”,也不是高深的哲理,而是藏在文字里的生活智慧、做人准则。观展的人或许不会记住每一幅字的笔法,却会记得某一句文字带来的触动——可能是“己所不欲,勿施于人”让自己学会包容,可能是“自强不息”让自己重拾勇气,也可能是那句写给青春的诗,让自己想起年少的理想。 这大概就是“以书弘道”的真正意义:不是让人们记住“书法”,而是让人们通过书写,看见传统、阅读经典、重塑自我。徐先生用笔墨证明,文化从不需要“高高在上”,它可以很朴素、很亲切,像春风化雨般滋养人心。相信每一个来过展厅的人,都会和我有同样的感受:原来传统文化离我们这么近,原来文字里的力量这么动人。是为记。