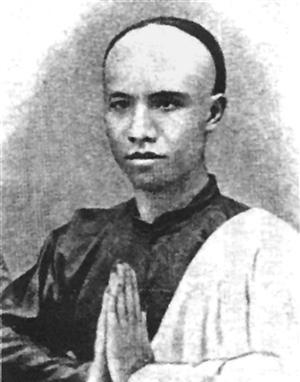

谭嗣同,近代文人天花板——谭嗣同有2个学生,一个是蔡锷,另一个是杨昌济;蔡锷有一个学生叫朱德,杨昌济也有一个学生,他就是毛主席。 谭嗣同,他是清末“戊戌六君子”之一,湖南人,出身书香门第,家境殷实,学识渊博。许多人提起他,往往聚焦在1898年的戊戌变法上,记得他以三十出头的年纪,慷慨赴死,成为近代中国最早的一批改革思想殉道者之一。 但如果我们只把他看作一个政治理想主义者,就低估了他在思想层面的深远影响。他的《仁学》一书,虽然不是通俗易懂的读物,但在当时是极具突破性的一部哲学著作。 它不仅批判了封建纲常,甚至挑战了传统儒家的等级观念,强调个体的自由和权利。在那个讲究“君为臣纲”、“父为子纲”的时代里,这种思想简直可以称得上是“掀桌子”级别。 而恰恰也正是这种“掀桌子”的勇气和视野,让他成为了青年学子心中的精神导师。他在湖南讲学期间,接触并影响了一批思想活跃、敢于思考的年轻人,其中就包括了当时年纪尚轻的蔡锷和杨昌济。 彼时蔡锷尚处求学伊始,而杨昌济后来成为湖南高等学府的一代名师。尽管二人所处阶段与日后成就不同,却都对谭氏思想怀有深切的认同与崇高的敬仰。可以说,谭嗣同不是传授知识,而是在点火。 蔡锷之后走上军事道路,是民国时期不可忽视的一位将领。最为人熟知的,是他在护国战争中坚决反对袁世凯复辟帝制,带兵起义,最终促使袁世凯取消称帝计划。 这个历史节点至关重要,当时全国的政治格局还处在混沌之中,若袁的帝制得逞,中国的共和制度可能就此夭折。 蔡锷的坚定立场和军事行动,直接保住了辛亥革命的基本成果。他的军事才能固然重要,但更值得注意的是他的政治判断力。 他不是为了权力而战,而是为了理念而战,而这个理念的根源,无疑可以追溯到他早年受到的思想启蒙。 而蔡锷的学生朱德,日后成为中国人民解放军的主要创建者之一,是军事领域的重量级人物。但朱德早年的思想转变,也不是凭空发生的。 他在动荡的时代中寻找方向,最终走上革命道路,这中间既有社会现实的推动,也有前辈师友的影响。蔡锷的气节和担当,对朱德来说,不只是军事技术的榜样,更是人格和信仰的引导。 我们再来看谭嗣同的另一位学生杨昌济。他是湖南高等师范的教授,学贯中西,思想开明。杨昌济的教育理念深受谭嗣同影响,重视人格养成和独立思考。 他在长沙讲学期间,遇到了一个天资聪颖、思想活跃的青年学生——毛主席。杨昌济不仅是毛主席的老师,更是他思想启蒙的关键人物之一。 毛主席后来曾多次提到杨昌济的影响,不只是学识上的引导,更重要的是价值观上的塑造。杨昌济推崇“身心自由”,反对盲从权威,这种教育态度对年轻的毛主席影响深远。 这里的传承关系就显得格外耐人寻味了。从谭嗣同到杨昌济,再到毛主席,这是一个思想逐步深化、实践逐步推进的过程。并不是说每一位学生都完全继承了老师的全部理念,而是他们在各自的时代条件下,把那一份“唤醒国人”的精神接力下来。 所以,从谭嗣同到毛主席,这条线并不是简单的“谁教了谁”,而是“谁影响了谁”,更准确地说,是“谁唤醒了谁”。 在那个时代,思想比枪炮更先到达,启蒙比革命更重要。谭嗣同虽然英年早逝,但他的思想并没有随他一起被埋进刑场,而是通过他的学生,通过他们的学生,一代一代地传下去,最终塑造了中国近现代历史的走向。 所以,如果有人问,谭嗣同是不是“近代文人天花板”?我会毫不犹豫地回答,是的。因为他留下的,不是一部书或者一个传说,而是一种延续至今的精神血脉。 素材来源:从此何处闻琴声——纪念谭嗣同诞辰一百六十周年 2025-03-10 10:16·华声在线