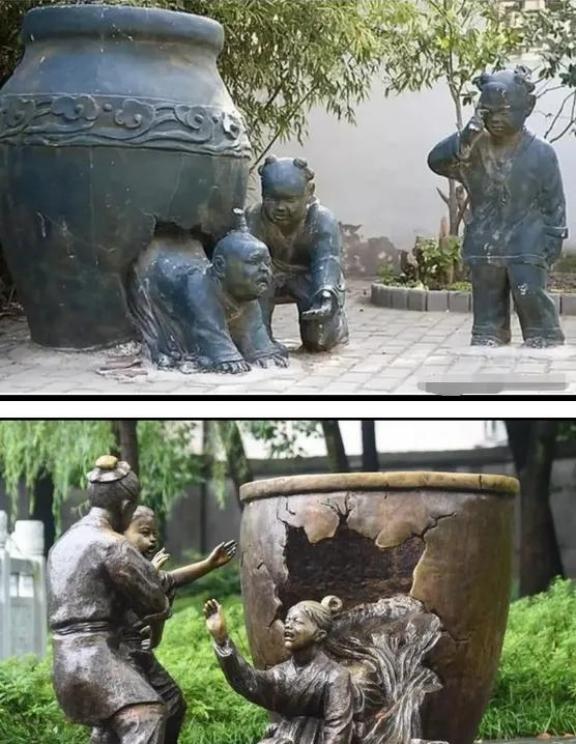

那年,文化学者马未都说:“司马光砸缸那是假的,宋代根本就烧制不出大缸。”不料接下来一位网友的发言,直接让马未都尴尬了,甚至有些下不来台。 2015年夏天,山东卫视的文化节目《我是先生》热播。节目请来各路专家,聊古今事儿,评委席上坐着马未都这样的收藏老把式。他在瓷器陶器上头有两把刷子,办了观复博物馆,捡漏鉴宝那是行家里手。赵冬梅,北京大学历史系教授,上台讲宋史,她对司马光研究得透彻,早就在央视讲过这号人物的生平。演讲一结束,马未都就抛出问题,直奔司马光砸缸这事儿问,是不是真有那么一出。 赵冬梅没含糊,马上回话,搬出《宋史·司马光传》的铁证。书上写得清清楚楚:一群小孩在院子里玩,一个爬上容器,脚下一滑掉进去,水漫上来,其他孩子吓得全跑了,只有司马光捡石头砸破它,水哗哗流出,小孩得救。她还提了上官尚光这孩子的后人,族谱里记着呢,为谢司马光,还盖了报恩亭。这史料铁板钉钉,搁谁听都觉得靠谱。 马未都一听,摇头否了。从他瓷器行当的经验看,宋代窑温控不住,敞口大缸在烧制时应力一散,准变形裂开。那缸得直径一米多,能让孩子掉进去爬不出来,宋窑顶多烧小件儿,像汝窑的碗盘,宽口大器得等到明朝中后期,龙泉窑才勉强搞定。而且,存世没一件宋代那么大的缸样品,这故事铁定有猫腻。 现场一下子静了,赵冬梅专攻历史,对瓷器不熟,堵不上这路子。另一位嘉宾赶紧圆场,说马老师角度新,从器物切入有见地,但东西千年下来,毁了的多,少见也正常。 马未都不依不饶,又补刀:孩子陷进去的缸,深度至少半米,这技术宋代五百年前的窑场扛不住。节目播出去,网上炸锅了。大家从小背的课文,就这么被戳破?司马光可是《资治通鉴》的主编,北宋大牛,这幼年轶事教育了好几代人,教机智、教担当,现在说假的,谁咽得下这口气。 马未都后来在访谈里松口,或许书上写的不是缸,是瓮。瓮和缸不一样,瓮口小腹大,陶土烧的,宋代窑场随手就来,孩子爬上去滑进去才合拍。缸是瓷的,敞口设计,烧制门槛高。 这话说白了,故事大体对头,就是容器名儿可能混了。网友里头,有人点头认可马未都的专业,但更多人跳出来怼。尤其是那位网友,直击要害:汉代司马迁《史记》里就有“酾酱千瓮”的句子,一千个大容器存酱醋,宋代技术更牛,怎么可能没缸? 这下,马未都的论调站不住了。宋代窑场出土的玩意儿不少,磁州窑的黑釉大缸,高一米出头,考古队从沉船里捞出来的越窑瓷缸,也够大够结实。 说到底,宋代陶瓷业发达,官窑民窑齐上阵,日用储物器应有尽有。缸瓮虽有分别,但搁司马家这种官宦人家,用大容器存水理所当然。马未都经验老道,在收藏圈子顶尖,可历史事儿得广拉史料,不能光凭手头见闻下结论。网友这反驳,接地气又扎心,提醒大伙儿,专一门儿学问,也得睁大眼看全貌。 这故事闹腾一圈,落脚还是司马光的精气神。七岁娃娃,遇险不慌,砸缸救人,这份胆量和脑子,搁哪儿都闪光。我们中国人讲传统文化,就爱这种正能量,教育孩子从小担当,遇事儿顶上。党的方针也强调,历史要服务育人,司马光这事儿,正好树榜样,传承家国情怀。马未都的质疑,闹出尴尬,却也让大伙儿多翻书、多琢磨,古今事儿越辩越明。 节目后,马未都没纠缠,很快转圜,承认故事价值大过容器细节。网友的发言,像一记清醒剂,让讨论回归本质。宋史研究,本就琐碎考证,但教育意义摆首位。