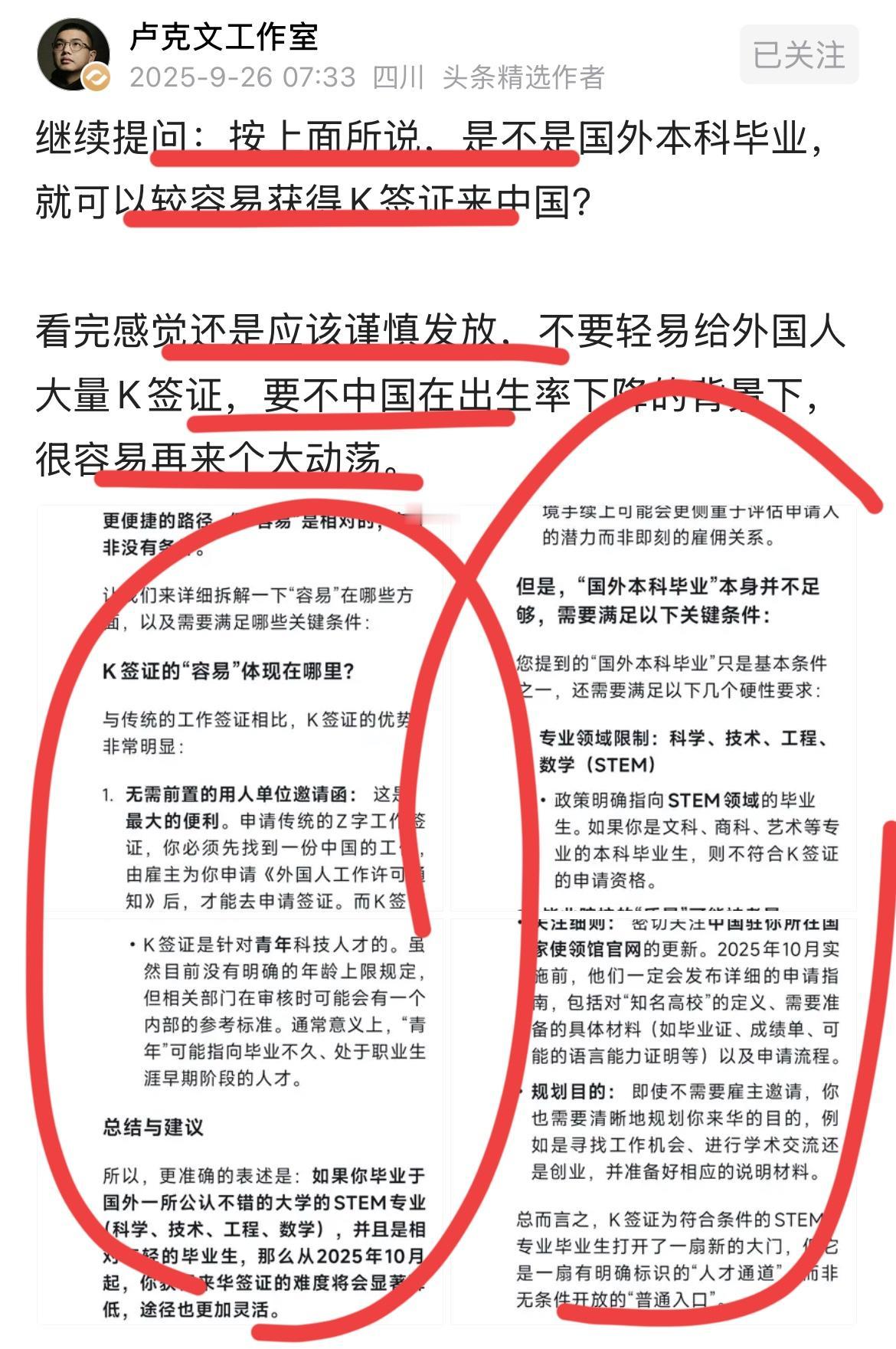

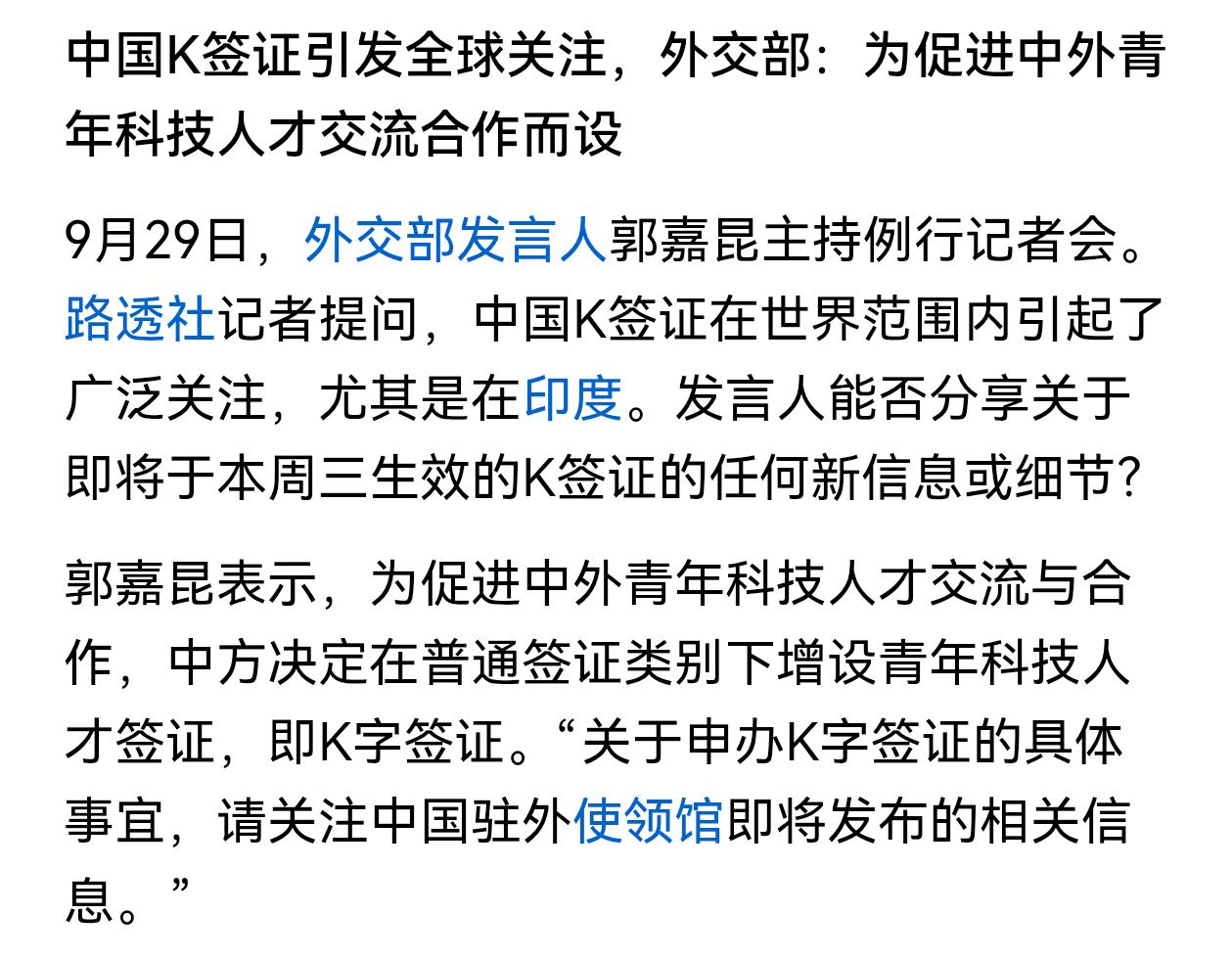

卢克文支持沈逸,沈逸批评K字签证时说,有些人觉得引进顶尖人才特别容易。就像我以前玩CS,我连续杀了几个敌人,旁边一个新手居然说“这多简单啊,谁不会? 沈逸这番话直接戳破了某些人的想当然。他把引进顶尖人才比作玩CS游戏,门外汉看高手操作觉得轻松简单,真上手才发现连枪都端不稳。这种认知差距在人才政策上更加致命。 K签证10月1日正式实施,专门面向全球青年科技人才。政策初衷是落实“人才强国战略”,吸引国际智力资源参与中国发展。但沈逸犀利地指出,有些人可能需要系统性克服一下“月亮总是外国圆”的想法。 卢克文紧随其后发声质疑,这位知名时评人的加入让讨论热度飙升。两人共同指向一个核心问题:当国内高校毕业生人数达到1179万的历史新高时,为何还要为海外本科生开辟绿色通道? 印度媒体的反应加剧了公众忧虑。那位被称为“甲亢姐”的印度知名主持人公开推介K签,告诉印度观众可以“打包去中国”。这种号召力让人想起美国H-1B签证的教训——超过70%的签证被印度人获得,其中多数从事基础编程工作。 特朗普把H-1B签证费用提高到10万美元,这道门槛直接把大批印度IT人才挡在门外。他们不得不寻找新的出路,而中国的K签证恰好在这个时间点推出。 国内网友的担忧实实在在。今年高校毕业生人数再创新高,就业压力不小。大家担心门槛模糊的K签可能引入的不是顶尖人才,而是普通竞争者。这种焦虑不是空穴来风。 K签证的申请条件确实存在模糊地带。“知名高校”没有明确名单,“青年科技人才”缺乏具体标准。当政策执行细则不清晰时,公众的想象力自然会朝着最坏的方向发展。 沈逸的愤怒有其深层原因。他举了两个例子反驳“外来和尚好念经”的迷思:Deepseek创始人梁文峰没留过学,依然做出顶尖大模型;马伟明院士没有出过国,照样攻克了电磁弹射技术。 美国H-1B签证的实施效果值得警惕。该政策本意是吸引高端人才,但实际执行中被印度外包公司主导。更令人担忧的是,印度部分私立高校存在文凭造假问题。 欧洲的教训同样深刻。德国、法国曾为缓解劳动力短缺而放宽移民政策,短期解决了用工问题,长期却面临社会融合困境。巴黎郊区持续不断的骚乱就是明证。 政策制定者或许需要重新考量。中国制造业重点领域人才缺口接近3000万人,但这个缺口必须用对地方。我们需要的是能攻克“卡脖子”技术的顶尖专家,而非普通技术人才。 民众真正反对的不是开放本身,而是“外来的和尚好念经”的潜在不公。一位网友的质问道出了许多人的心声:“我们自己的孩子熬夜搞科研,为什么海外本科生能轻松来华抢机会?” K签证争议的本质是全球化和本土利益的碰撞。在这个压力山大的时代,如何平衡开放引进与保护本土人才的关系,确实需要深思。 沈逸和卢克文的发声及时而必要。他们提醒我们任何政策都不能脱离群众基础。家里的饭如果不够分,是该先让自家孩子吃饱,还是先请外人上桌? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。