万全右卫城位于河北省张家口市万全区万全镇,始建于明洪武二十六年(公元1393年),属明代长城、九边、军方体系的重要组成部分,距今已有六百三十年历史。素有“京西第一卫”之称。

明代在北部大规模多次修建长城,峻垣深濠、筑垒建隘、历时200余年。明代长城防御体系日趋完善。在此期间,蒙古游牧文化流入中原,中原物资输往塞外,某种意义上明长城既是一条蒙古民族与汉民族之间的分界线,也是冲突融合以至友好往来的汇聚线。为了巩固明代长城防御体系,明廷在绵亘万里的北部防线上相继设立辽东镇、蓟州镇、宣府镇、大同镇、山西镇、延绥镇、宁夏镇、固原镇、甘肃镇九个边防重镇。嘉靖二十一年(1542年)《皇明九边考》称其为:九边重镇。

万全卫城明属宣府镇管辖,下辖张家口堡、膳房堡、新开口堡、新河口堡、洗马林堡5个军事要堡,屯兵5600余人。

万全右佑城座北朝南,城堡只开南、北门,东、西留有两个无门翼城,似为轿子的两个耳窗,城外有两条自然形成的护城河像两根轿杆,城堡中央有高于城墙的玉皇阁,宛如轿城的轿顶,远眺近瞧,十分壮观精巧。

城池略呈菱形,城墙东西长八百八十点四米,南北长八百八十点七米,周长三千五百二十二点二米,高十二米,城池面积零点七八平方公里,城墙底宽四丈五尺,顶宽一丈七尺。

万全右卫城城堡的南端是瓮城,瓮城与外界相通的出入口开在东侧。古时这个入口也是守军重点观察和防御的地方。

从瓮城东侧口进入,穿过城门洞后,里面是瓮城。

万全右卫城南侧瓮城,是古代军事防御体系中的重要组成部分。城外有瓮城及关城,形成城套城、门套门的防御体系。南瓮城建筑采取了“城套城(关城套瓮城)”的形式,关城分开南、北门,瓮城均只开东门。它与万全右卫城主体城墙相互呼应,构成了坚固的防御工事。

瓮城内的北侧为迎恩门,寓意为迎受君恩之门,是迎官、娶亲、敬神的吉祥之门。迎恩门也是右卫城的南门,是卫城的重要组成部分。

迎恩门连接着万全右卫城的主城门,这个出入口一般较为隐蔽,在敌人进入瓮城后,守军可以通过此出入口进行灵活的战术部署,或关闭城门形成瓮中捉鳖之势。

迎恩门内侧城墙依然可以看出古城墙的古旧痕迹。

迎恩门内的东西侧是上城的马道,马道是一种斜坡状的通道,通常由砖石铺设而成,连接城墙顶部和城内地面。其主要作用是方便守城士兵快速上下城墙,以便在战时能够及时进行防御和支援。

瓮城呈方形,依附于城门外侧。当敌人来袭时,先进入瓮城,此时主城城门紧闭,守军可从城墙上对敌人进行三面攻击,大大提高了城池的防御能力。

万全右卫城瓮城的外城门与内城门形成一个90度的直角,这样的设计使得敌人即便突破了外城门,也无法直接攻击到内城门,增加了敌人进攻的难度。

瓮城门上方设有城楼和防御设施,守军可以从这里对敌人进行居高临下的攻击。

城门上方可能设有城楼,用于瞭望和指挥作战。城门外可能还设有吊桥等防御设施,在战时可以升起吊桥,切断敌人的退路。

瓮城四周建有坚固的城墙和防御设施,如箭楼、垛口等,守军可以从这些地方对进入瓮城的敌人进行有效的攻击。如今,这些出入口虽然历经岁月的侵蚀,但依然能让人感受到古代军事防御工程的精妙之处。

瓮城的外城门的门洞高大,方便敌军大部队进入时不会产生拥堵,而内城门的门洞通常较为矮小,增加了敌人进攻的难度,从而使敌人更容易被引入瓮城这个“陷阱”。

站在迎恩门上北望,万全城池沿袭了明清时期的肌理布局,从南门至北门有一条纵向的主轴线,从东翼城到西翼城有一条横向的主轴线,纵横相交形成十字大街,以玉皇阁为中心,将全城划分为大小基本相等的四大方块区域,各区域又以街巷划分为居民区、庙宇区、行政区等单元区。

在建筑风格上,万全右卫城的房屋多为传统的北方民居,以砖石结构为主,屋顶多为灰色瓦片。这些建筑与城墙一起,构成了独特的城市风貌。

从万全迎恩门至北门是万全的一条南北主干道,街道两侧商铺林立。明末清初,边关形式趋缓,万全卫城实行了“亦兵亦农亦商”的屯田制治理体制,其经济迅速发展。同时,“以物易物”的蒙汉贸易兴起,万全卫城逐步发展成为北方地区重要的贸易集散中心,并有力推动了张家口和张库大道的繁荣发展。

东侧临街店铺的首家应是当年锦衣卫的旧址。

西侧对面是义警协会的驻地,也算对称。

街的中间路西是面宽三间高为两层的状元楼。

街面冷清,游人稀少。

两栋西洋式建筑分列街的两侧。

临近中心街口,是高大宽敞的万全客栈。

城中心的四座牌楼,俗称“四牌楼”,据嘉靖《宣府镇志》所载,东曰宣仁,西曰昭武,南曰正德,北曰安礼。

南向的正德牌楼

玉皇阁前的“安礼”牌坊上曾写有“日近长安”四个大字。

玉皇阁为道教建筑,是民间供奉玉皇大帝的楼阁。建在一砖砌墩台之上,阁前有钟、鼓二楼。曾经为明三暗二,重檐歇山顶楼阁。

玉皇阁东南侧的钟楼

玉皇阁西南侧的鼓楼

玉皇阁其起源与中国古代天帝崇拜有关,玉皇、玉帝的说法最早见于南北朝时期,隋唐时玉皇信仰普遍盛行,宋真宗尊玉皇圣号后,其三界至尊的身份确立。

多数玉皇阁修建于明清时期。正殿供奉的是“真武大帝”。真武大帝是镇守北方的神,朱元璋和朱棣两位皇帝将真武大帝奉为护国神祇。朱棣登基后,敕封真武大帝为“北极镇天真武玄天上帝”,所以在明代北方很多地方玉皇阁都塑有真武大帝形象。

在古代,玉皇阁除了宗教功能外,地处边关极冲之地的万全右卫城玉皇阁还兼有瞭望敌情的军事功能。据道光版《万全县志》及相关考证,万全右卫城内的玉皇阁就是鼓楼,名“永安楼”,建于明正统五年(1440 年)。

登上玉皇阁,可以透过万全城的北门,远望北方。

万全右卫城地处咽喉要塞,地势险要,是长城沿线保存最为完好的明代军事卫城,曾为辽、金、元三代军事角逐的重要战场,被誉为明代卫所制活化石,因该城位于翠屏山长城脚下,背枕长垣,北依野狐岭,面临洋水,左挹居庸之险,右拥云中之固,扼坝上、坝下咽喉,历来为兵家必争之地,是守卫京畿的“万全之策”,故得名万全。

玉皇阁的东侧,是建于1969 年的万全卫城电影院。万全卫城电影院是在万全镇矿机厂老电影院基础上改建而成。这座电影具有典型额中国六、七十年代的建筑特点。

从电影院转向南,穿过这条巷子。

路边修旧如旧老房子顶部的透气窗,带有丝丝古韵。

位于南大街的万全酒坊,门前摆满了酒缸。

万全大戏楼位于万全右卫城南大街,卷棚歇山顶,后台部分屋顶为歇山顶,前后部分为卷棚式。

戏楼两侧的廊柱上悬挂着“不大场地可国可家可天下可唱古道今,平常人物为将为相为君臣正演因说果”的对联,正中悬挂着“戏如人生”的匾额。

穿过戏楼旁侧的街巷,回到主街。

走出迎恩门,穿过瓮城,走出万全右卫城。

万全右卫城外的东南角,立有一座“京西第一卫”的石碑。说明万全是河北乃至华北地区保存最为完好的明代军堡卫所之一,有明代卫所制度“活化石”之称。

石碑的背面为“万全之策”。相传,朝廷在议定万全右卫城地址时,曾选定坝上兴和(今张北)一带,后有大臣提出异议,认为坝上筑城无险可守,乃兵家所忌,于安全不利。于是文武众臣一致认定,城堡建于坝下得胜口处(今张北狼窝沟古得胜口南 1.5 公里处),方为“背枕长垣(长城),面临洋水(洋河),左挹居庸(今居庸关)之险,右拥云中(今大同)之固”的“万全之策”。

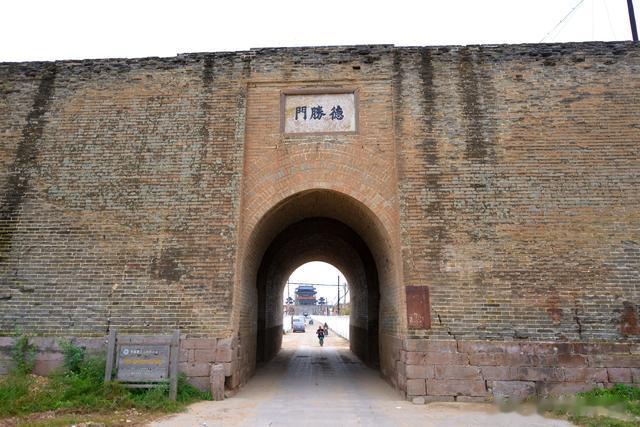

万全右卫城的北门尚未修缮,充满了历史的沧桑感。北门名曰德胜门,寓意为凯旋之门,但在实际用途中也是城隍出府、送殡、扫墓、处决犯人的凶险之门。

万全北城门外设有瓮城,与南门一样形成城套城、门套门的防御体系。城门洞为拱形结构,能够更好地分散上方的压力,保证城门的稳定性和承重能力,以便承受敌人攻城器械的冲击。

万全右卫城是全国保存最完好的明代军事卫所之一,有明代“卫所规制活化石”之称,而德胜门作为其重要组成部分,承载着丰富的历史文化内涵,反映了明代的军事防御思想和建筑技艺。它见证了明代的戍边战争、蒙汉通商,清代裁卫设县、民族融合,以及民国的社会变革和动荡等历史变迁,是研究明代长城军事防御体系及城防设施建设的重要实例。

2024-09-15

感谢您的关注与观看!