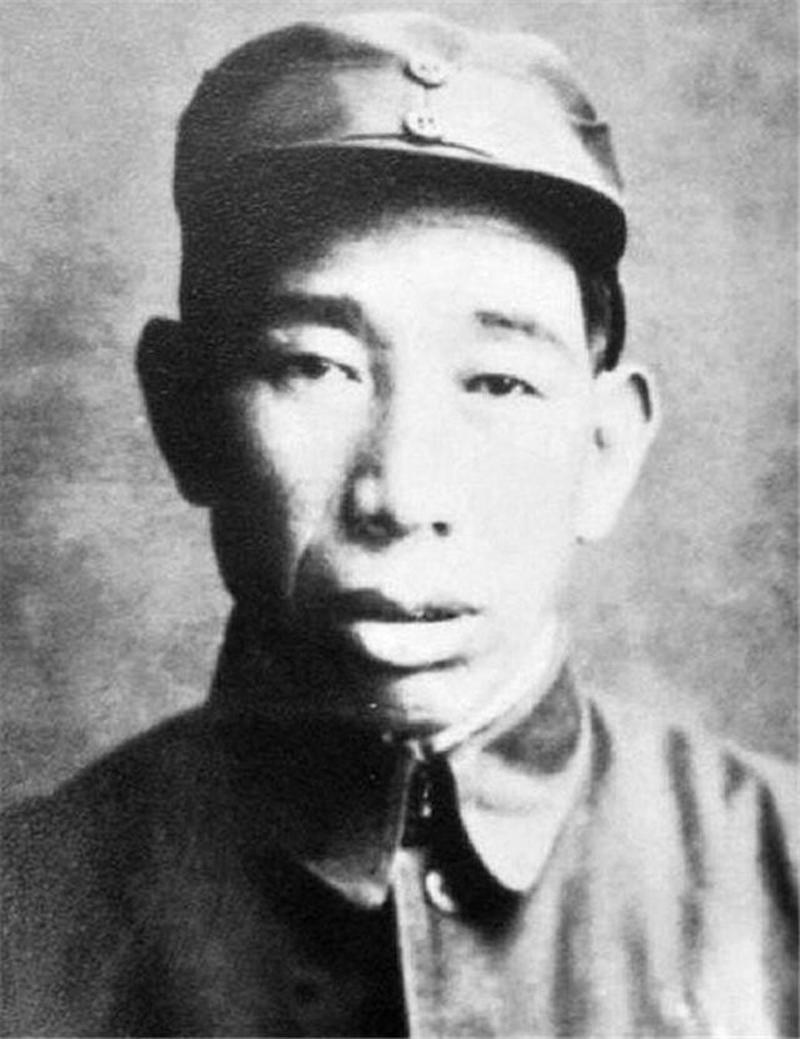

1967年1月21日,新中国开国中将,海军副司令员的陶勇,被人发现死在一口井中,案件发生以后,陶勇身边的人都感到无比震惊,并一致要求一定要将此事彻查清楚。 陶勇的原名张道庸,1913年出生于安徽霍邱贫农家庭的他,7岁放牛17岁参军,在鄂豫皖苏区反围剿时已是赤膊挥刀的"拼命三郎"。 1936年西路军失败被俘,他在兰州监狱高唱《打骑兵歌》挑衅守军,刀架脖子仍喊"打倒马步芳"。 1949年4月20日,英国军舰“紫石英”号无视解放军警告,闯入长江水域,并将炮口对准正在准备渡江的陶勇所部第23军。炮弹落下,68师202团团长邓若波当场牺牲,伤亡超过200人。 面对这一突发情况,有人担心引发国际纠纷,建议请示上级。 但陶勇怒发冲冠,毅然下令:“这是侵略,必须坚决还击!出了问题,我个人承担!” 炮战结果,“紫石英”号被击伤,次日来援的三艘英舰也被击退。 这一事件震动了国际,毛泽东得知后却表示:“他既然那么喜欢打军舰,以后就让他干海军吧。” 渡江战役后,陶勇率部参加了解放杭州和上海的战斗。 在解放杭州过程中,他的部队纪律严明,对敌人遗弃的金银财宝毫不动心,几过家门而不入,将杭州城打扫得干干净净,赢得了“秋毫无犯”的美誉。 正是这种敢作敢为的性格,使他成为新中国海军建设的关键人物。 1952年从朝鲜战场归来后,陶勇受命执掌华东海军。他带着陆军思维闯入海军领域,却创造出"小艇打大舰"的经典战术。 在东海舰队期间,他力排众议推行潜艇部队建设,1965年"八六海战"中人民解放军鱼雷艇击沉国民党"剑门号",正是他主导训练的成果。 然而,一位在枪林弹雨中穿梭三十年的老将,竟在和平时期的招待所后院殒命。 陶勇之死的官方定论,一直都不是很符合逻辑。首先物理环境难以合理解释:那口浇花井直径仅半米,水深不过1米,而陶勇身高1米75且精通水性。 现场打捞人员回忆,将军的棉背心部分干燥,文件字迹清晰可辨,说明落水时间极短。 更蹊跷的是遗体姿态,目击者称其头部朝下插入井底,这种垂直坠落模式与失足或自杀的力学特征明显不符。 其次,行为轨迹存在断裂。死亡当天上午,陶勇刚与记者畅谈海军建设,下午还约见老战友廖政国讨论舰队训练计划。 在廖政国记忆中,陶勇情绪激昂地痛斥"有人想搞乱东海舰队",临别时还撸袖子笑言"要带警卫排抢回被扣同志"。这种状态与"畏罪自杀"的心理画像完全错位。 更关键的是时间链缺口:从陶勇让所长叫理发员(约14:20)到发现遗体(约15:10),其中50分钟无人见证其活动。 案发后不到72小时,东海舰队某领导便公开定性"叛徒畏罪自杀",但当时既无遗书也无现场勘查报告。 这种反常效率,与陶勇生前正在调查的舰队物资失踪案形成微妙关联,据海军档案显示,他去世前一周,曾签批对某后勤主管的审查令。 这和当时特殊的时代有关,造反派意图掌控海军,陶勇作为粟裕爱将,始终抵制对萧劲光等老帅的批判。 他曾在党委会上拍桌怒斥"不能把舰队搞乱",这种强硬立场使他成为某些人的眼中钉。 将军的遇难触发连锁反应,妻子朱岚在追查真相时被扣"日本特务"罪名,受审时遭打断肋骨,最终跳楼明志。 四位子女流浪街头,幸得许世友派人伪装成"文艺兵"暗中保护。 1967年2月,粟裕在向周恩来递交申诉材料,但直到1973年才获得重启调查的机会。当工作组调阅原始卷宗时,发现23项关键证据不翼而飞,包括目击者笔录和井沿指纹记录。 这种系统性证据缺失,使1975年的平反结论只能模糊定性为"被迫害致死",凶手指认始终空白。