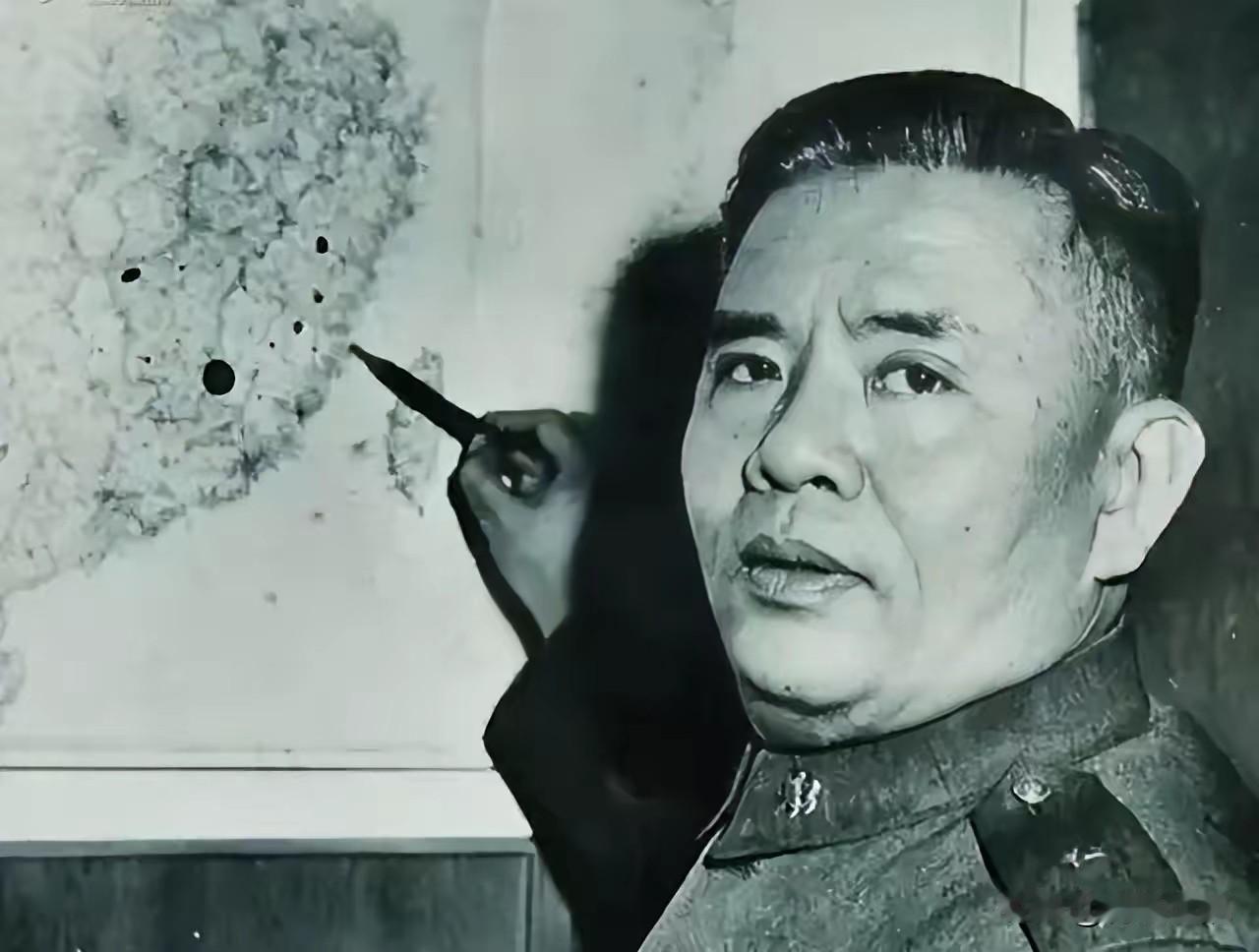

1950年,吴石被捕后,他的上司周至柔做了几件事情想救他,原因很简单,他在日记中写道:“若今日杀吴石,他日必有人效仿!” 1950年3月1日的台北深夜,国防部参谋次长吴石正准备销毁最后一份密电,保密局特工突然破门而入。 当手铐锁住这位陆军中将手腕时,他望向墙上的蒋介石肖像喃喃道:“我对得起天地良心。” 与此同时,参谋总长周至柔在官邸反复摩挲日记本,最终写下预言般的警示:“若今日杀吴石,他日必有人效仿!” 1949年的台湾岛弥漫着末世气息,随着百万军民溃退至此,蒋介石面临前所未有的统治危机。 美国杜鲁门政府发表《对华关系白皮书》斥责国民党腐败,党内桂系势力要求追责大陆失败,而陈诚为首的“土木系”与陈立夫把持的CC系仍在激烈内斗。 正是在这种山雨欲来的氛围中,吴石案成为政治清洗的导火索。 周至柔作为空军出身的技术官僚,与吴石的人生轨迹很相似,二人都毕业于保定军校,都因专业能力而非派系背景获得晋升。 当吴石因蔡孝乾叛变暴露时,周至柔最初试图以“证据存疑”为由拖延审查。 他亲自调阅卷宗,安排蒋鼎文等温和派将领主审,甚至向蒋介石呈递“免死重判”的建议书。 这些举动不仅出于同窗之谊,更源于对技术官僚群体命运的担忧,倘若吴石因政治斗争被处决,下一个可能就是他自己。 但蒋介石对吴石案十分重视,不是因为他多痛心吴石的“背叛”,而他刚宣布“复行视事”,急需通过严厉镇压重塑权威。 吴石就是一个很好的“杀鸡儆猴”的例子,在蒋介石眼中,吴石案没有回旋的余地。 此时,美国中情局正秘密接触孙立人将军,党内反对派也蠢蠢欲动。吴石作为参与过国防核心机要的中将,其“叛变”恰好成为蒋介石整肃异己的完美借口。 周至柔想要营救,这无异于在刀尖上舞蹈。 他一方面要维持对蒋介石的忠诚表象,另一方面暗中运作司法程序。 在审判庭上,他授意韩德勤强调“吴石案可能动摇军心”。当毛人凤要求立即处决时,他又以“需查清共党渗透网络”为由争取时间。 吴石曾受蒋介石嘉奖的“参谋奇才”,在亲历国民党派系倾轧与腐化后逐渐心灰意冷。 1947年他与中共地下党建立联系时,曾对友人感叹:“大厦将倾,独木难支。” 在台湾期间,他传递的《台湾战区战略防御图》等情报,客观加速了沿海岛屿解放进程,但也注定了他悲剧性的结局。 当周至柔在法庭上看到吴石失明的左眼和刑讯伤痕时,他意识到营救已无可能。 蒋介石在日记中直言“此案不容宽贷”,甚至驳回了军法局“无直接叛变证据”的初判。 这种坚决态度背后,是权力巩固的冷酷需要,败退台湾的国民党政权必须通过血祭高级将领来震慑潜在动摇者。 吴石于1950年6月10日就义时,台北街头贴满“肃清内奸”的标语。 而周至柔在此后逐渐淡出权力核心,1952年被调任战略顾问委员会闲职。 讽刺的是,蒋介石晚年推行“年轻化改革”时,果然出现周至柔预言的“效仿”现象,大量技术官僚因惧怕政治清算而消极避世,加速了国民党统治机器的僵化。 吴石牺牲后,妻子王碧奎出狱后携子女流亡美国,长子吴韶成在文革中因“特务家属”身份遭受冲击。 对蒋介石而言,这是巩固权力的必要牺牲;对周至柔来说,这是技术官僚在政治漩涡中的无奈挣扎;而对吴石本人,则是理想主义在时代巨变中的终极献祭。 当我们在北京西山无名英雄广场凝视吴石雕像时,或许应当超越简单的忠奸评判,理解那段历史中个体在信仰、生存与道义间的艰难抉择。

惊涛拍孤岛,碧波映天晓;虎穴藏忠魂,曙光迎来早。

用户83xxx41

吴石将军千古[玫瑰][玫瑰][玫瑰][祈祷][祈祷][祈祷]

春暖花开

蒋作孽太多了

用户10xxx95

是个杰出的英雄

杨勇

哎!这就是中国几千来乃全世界人类社会的发展史,没有对错,只有成败,前进前进,这就是发展

厉害

2013年我去台湾,在台湾客户的指引下,在阴阳山一个不起眼的地方,一块没有字的石碑墓就是蔡孝乾的,我过去吐了两口,骂他民族败类,遗臭万年。 谷正文的墓就在台北市郊外基督陵园里,墓前有两颗树,一高一矮,在一个角落。当时他死了没几年,墓碑很新,墓台上有酒和花,墓碑上刻着青天白日党徽,墓碑上的字用的是篆体隶书。 可惜陵园工作人员不让拍照!

Binbin

向吴石夫人及其家人致敬[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]感谢于和伟老师及其团队演职员的精彩演绎。感谢杨亚洲导演的历史再现[点赞][点赞][点赞]一定要解放台湾!让英灵安息[祈祷][祈祷][祈祷]

山人

写的什么玩意!胡扯一通!

阳Z 回复 11-05 22:36

看不懂可以不说话

用户18xxx51

早日完成收复台湾统一大业,是对这些无名英雄最好的慰藉!

用户10xxx52

只怪我们行动不果断,没有及时把人救出来。教训太深刻。

用户10xxx52 回复 用户10xxx71 10-30 21:50

你自己多去查询资料不就是知道了吗

用户10xxx71 回复 10-30 14:16

您说啥?

用户10xxx44

好文!谢谢作者!

Jeffrey

有没有被查出没有处死的高级将领