26刀背后扭曲灵魂:“消除式嫉妒”

黄栋纠纷

2025-10-20 15:37:07

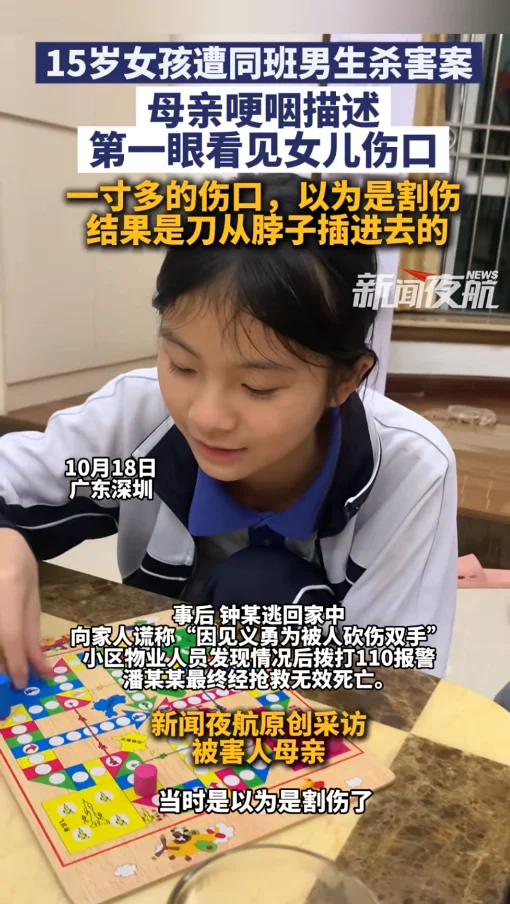

[火R][火R]10月15日,深圳初三女孩优优在家门口被同班男同学钟某杀害的案件在深圳市中级人民法院开庭审理。

[炸弹R][炸弹R]受害者为14岁女生,家中独女,钢琴9级、成绩优异、性格开朗。犯罪嫌疑人为15岁学生钟某某,与优优同班且同小区,性格孤僻,家庭关系疏离。双方无矛盾,优优父母曾顺带接送钟某某近三年。

[星R][星R]这起现实版的“农夫与蛇”的案件,犯罪动机远超出一般青少年间的攀比,是一种深层的存在性危机。

[向右R][向右R]从刑事犯罪心理学角度剖析这起案件,犯罪嫌疑人的作案动机并非单一情绪冲动,而是长期心理失衡、人格扭曲与蓄意谋划的致命结合,核心可归结为一种极端且扭曲的 “消除式嫉妒”。

[拔草R][拔草R]受害者成绩优异、才艺突出、家庭关爱充足,成为了犯罪嫌疑人无法企及的“完美镜像”,反衬出自身的无能感与缺失。这种持续的对比,使其内心积累了巨大的怨恨与自卑。

[生气R][生气R]当正常的竞争或攀比无法消除这种痛苦时,其心理防御机制便可能走向极端:通过彻底毁灭那个彰显其失败的美好存在,来获得扭曲的心理平衡,这是一种“我无法成为你,就毁灭你,从而让我们‘一样’”的病态逻辑。

[爆炸R][爆炸R]其背后的家庭关系疏离,情感纽带脆弱,可能使其缺乏共情能力与建立健康人际关系的方式。受害者家庭三年的无偿接送,本是一种善意,但在扭曲的心理下,这种长期的、无法回报的恩惠可能反而加剧了其羞耻感和心理上的依附与不平等感,嫉妒在“施恩-受恩”的关系中发酵得更为剧烈。

令人愤怒的是,本案因嫌疑人未成年,按照我国《刑法》不会适用死刑,同时也不适用死缓。但近年来频发的未成年人恶性事件值得我们深思,是不是应该修改“未成年人不入死刑”之规定,毕竟有些孩子是孩子,有些孩子是“恶魔”……

0

阅读:0