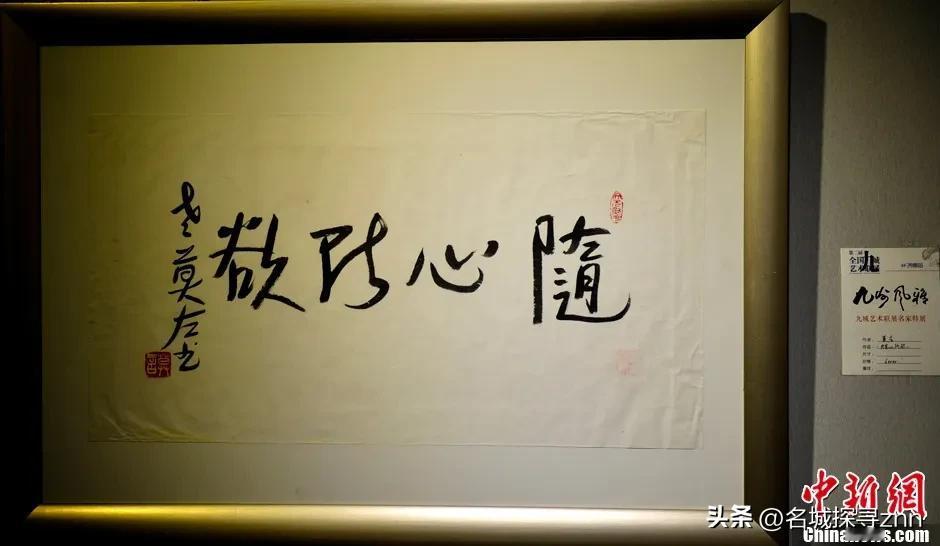

一字值万金!00后对出莫言上联获10万奖金,这下联妙在哪? 今年6月,莫言在广东惠州有感而发,写下“从南阳到南洋根深叶茂”十字上联,并发出“向天下文友敬求下联”之邀。 碧滟楼可不是普通的建筑,它是清代客家富商叶氏所建,一百多年来静静立在惠州,墙面上的砖雕、木雕还留着当年的精致纹路,藏着客家人“下南洋”的集体记忆——早年间,不少客家先民从河南南阳出发,一路辗转到东南亚南洋谋生,把根扎在异乡,却始终守着老家的文化。 莫言站在楼前,看着这栋承载着迁徙与传承的围屋,才写下这副上联,字字都扣着客家文化的魂:“南阳”是先民出发的根,“南洋”是奋斗的远方,“根深叶茂”则是对文化绵延的赞叹。 征联消息一出来,各地文友的投稿就像雪片似的往主办方邮箱里寄。 不到一个月,主办方收到的下联就超过了3000份。有人对“自东海至西海源远流长”,有人对“从古代到现代薪火相传”,可要么是地理意象不贴合,要么是意境和上联差了点意思。 评委们一轮轮筛下来,始终没找到特别满意的,直到看到胡慧玲的投稿,几个评委当场就眼前一亮。 这个写出“绝对”的00后,是来自广东河源的胡慧玲,当时还在读高二,打小就跟着爷爷读古诗词、对对联。 她家客厅挂着一本泛黄的叶氏族谱,爷爷没事就翻给她看,讲祖辈从南阳迁到河源,再有人去南洋的故事。看到莫言的上联时,她正放暑假在家,盯着“从南阳到南洋”这六个字,突然就想起族谱里的迁徙路线——这不就是客家人从过去到现在的足迹吗? 她坐在书桌前,翻了整整一下午的客家文化资料,从唐代客家先民开始形成,到当代客家人在各行各业的发展,终于敲定了“自唐代至当代源远流长”十个字。 这下联妙就妙在严丝合缝。上联讲的是空间跨度,从南阳到南洋,走的是地理上的迁徙路;下联对的是时间跨度,自唐代至当代,串的是文化上的传承线。 “根深叶茂”说的是家族与文化的生机,“源远流长”讲的是历史与精神的延续,一空间一时间,一具象一抽象,把客家文化的“根”与“流”全说透了。 莫言看到这副下联时,特意在座谈会上提了一句:“这孩子把客家文化的时间厚度和精神韧性都写出来了,比我想的还要贴切。” 北师大的李山教授,研究古典文学几十年,看完这副对联直夸“多年难遇的绝对”。 他说现在不少人对对联只讲究字词对仗,却丢了背后的文化意涵,可胡慧玲的下联不一样,不仅平仄工整,还把客家千年的故事藏在了十个字里,“这不是简单的文字游戏,是真懂文化、真用了心的”。 胡慧玲接到获奖通知那天,正在图书馆查资料准备开学考试。电话里主办方说她拿了10万元奖金,她愣了好一会儿才反应过来,第一时间就给爷爷打了电话,声音里还带着哭腔:“爷爷,我对的下联中了,莫言先生还夸了!” 后来有人问她打算怎么用这笔奖金,她说想先买一套《客家文化通史》,再给爷爷换一副好点的老花镜——爷爷的眼镜戴了五年,镜片上的划痕都快看不清字了。 其实莫言发起这次征联,从来不是为了选个“最佳”。他在碧滟楼前就说过,现在年轻人对传统文化的接触少了,希望用一副对联当引子,让大家多看看身边的文化遗产,多想想老祖宗留下的东西。 而胡慧玲的获奖,刚好印证了他的想法:传统文化从来不是博物馆里的老古董,只要有人愿意去懂、去传,年轻人照样能把它写出新滋味。 从莫言提笔写上联,到00后用心对下联,这不仅仅是一次征联活动,更像是一场文化的接力。 围屋还在,对联传世,越来越多的年轻人像胡慧玲一样,把目光投向传统文化,用自己的方式去理解、去表达,这才是文化真正“根深叶茂”“源远流长”的样子。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。