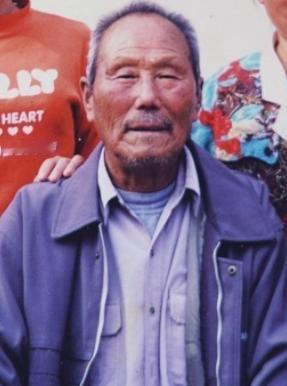

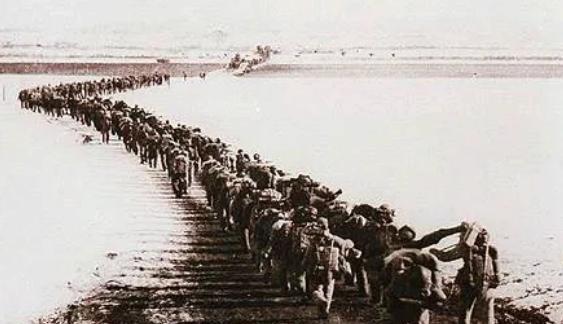

1951年5月的一天,正在朝鲜战场上的廖政国将军看到我军刚刚缴获的美式榴弹炮,突然大喊起来。“赶紧把它扔下山。”众人不解,但廖政国表示若是出问题,由他一力承担责任,也正是这一举动,挽救了数万人的性命。 事情发生在第五次战役期间。志愿军在一个高地上与联合国军激战多日,终于击退敌军,缴获了一批美军遗弃的武器装备。 士兵们如获至宝,尤其是那门崭新的M101式榴弹炮,堪称当时美军的主力火炮之一。对长期缺乏重装备的志愿军来说,这种“洋炮”无疑是场及时雨。 可就在大家准备将这门炮拖回阵地时,廖政国却命令将其原地丢弃,甚至要求推下山崖销毁。 当时不少人都懵了,甚至有人私下嘀咕,说这是不是脑子发热了。可廖政国并不是凭空猜测,他深知敌军装备精密,极有可能在撤退前对火炮进行过处理,甚至留下了定时装置或远程引爆机关。 那时美军已经多次在战场上使用诱敌战术,利用看似完好的装备设伏,志愿军虽英勇,但在武器识别与排雷能力上仍有短板。 廖政国之所以敢当机立断,源于他对敌方战术的深入研究,也来自他多年来摸爬滚打积累的实战经验。 他清楚,眼前的诱惑可能是致命的陷阱。一次误判,可能导致整个阵地陷入火海,他宁愿损毁这门炮,也不愿拿几万条命去赌一个未知的结局。 从后来的战场情报来看,廖政国的判断是对的。多支志愿军部队在其他战线上曾遭遇类似情况,误用美军遗弃设备后发生爆炸,导致不小的伤亡。 而这次的“弃炮”,恰好避免了一次潜在的灾难。更重要的是,它在部队中树立了一种警觉心态:再先进的战利品,也必须以安全为前提。 这件事不只是战术层面的判断,更是战略层面的体现。抗美援朝战争之所以艰苦卓绝,很大程度上就在于中美之间的工业与技术差距。 志愿军凭借的是人力与意志,美军靠的是装备与后勤。在这种极不对等的对抗中,任何一次轻敌或者贪图装备的行为,都可能成为致命漏洞。廖政国的选择,是对这种现实的清醒认知。 战争不只是勇气的比拼,更是智慧的博弈。一个将军的价值,不仅在于能打胜仗,更在于关键时刻能作出最稳妥的决断。 廖政国没有选择“炫耀战利品”,也不去赌这门炮能否使用,而是选择了“扔掉”,背后是对战场规律的精准把握。 这样的决策,也正是那一代军人最宝贵的品质:不冒险,不图虚名,只为最大限度保护战士的生命。 这件事情在志愿军内部迅速传开,很多将领开始重新审视敌人可能留下的“战场遗产”。 从此之后,对敌军遗弃物资的处理流程更加严格,连带着整个部队的安全意识也有了质的提升。 而这背后反映出的,其实是中国人民志愿军在逆境中逐步成长的过程。从最初的装备劣势,到后来逐步摸清美军套路,再到实现战术上的反制,每一步都凝聚着无数像廖政国这样的将领与士兵的智慧、经验和付出。 他们没有现代化的武器,却用血肉之躯筑起了钢铁防线。他们没有高科技的侦测设备,却能凭借敏锐的判断识破敌人的每一次试探。 今天回看那场战争,每一个细节都值得被铭记。不是为了渲染苦难,而是为了理解胜利背后的代价。 廖政国的决定,表面上只是一门炮的去留,实质上却是一次对生命价值的深切考量,是那一代军人面对技术差距时不卑不亢的智慧体现。 也正是因为有了这样的决策者、这样的战士,中国人民志愿军才能在那场举世瞩目的战争中立于不败之地,赢得了国际社会的尊重,也为新中国赢得了一个和平发展的宝贵窗口期。