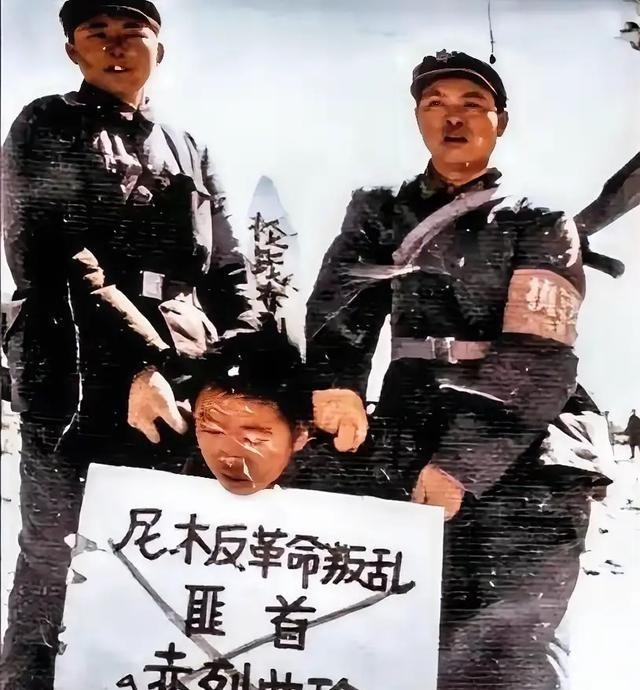

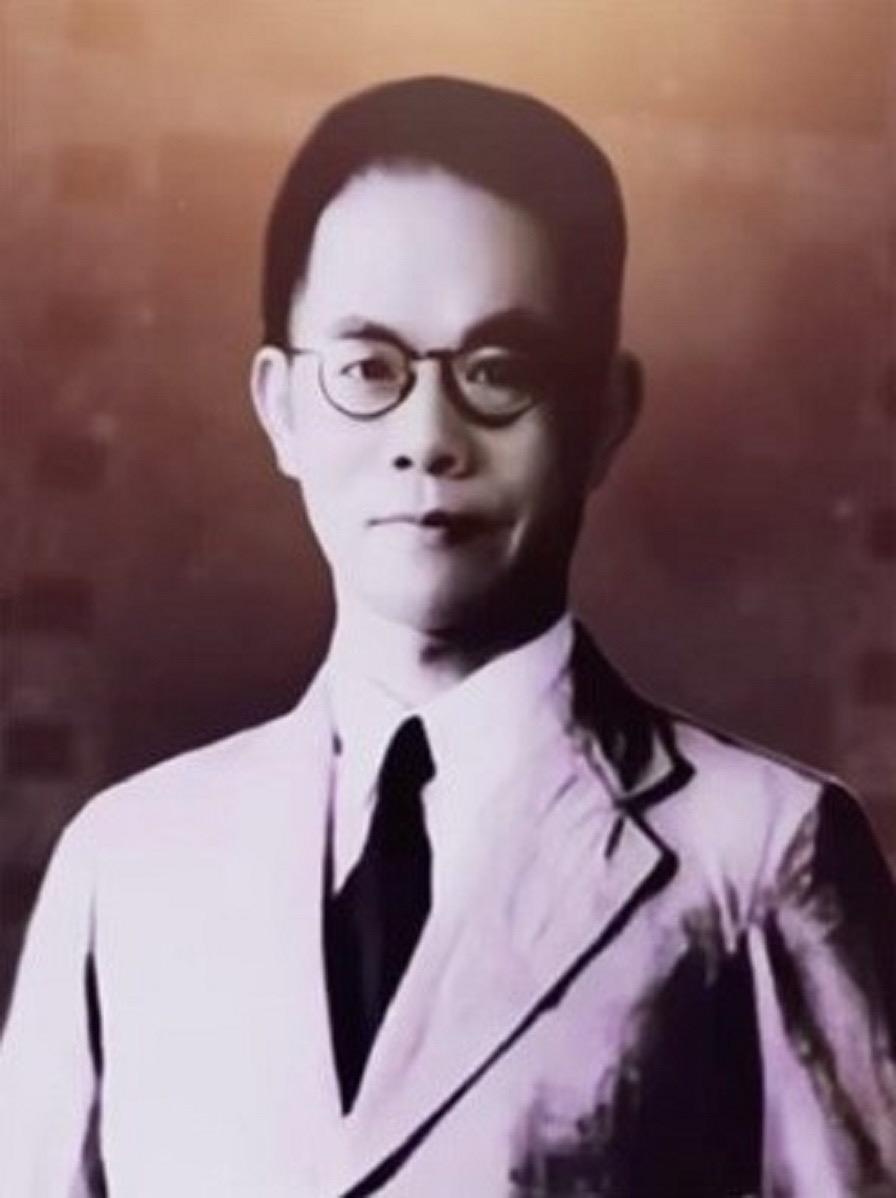

刘咏尧,刘若英祖父——因主审吴石案,和蒋鼎文,韩德勤联名向蒋夺情陈述,请赦免斩。引蒋震怒,将三人革职查办。后经顾祝同,周至柔舍命救护。刘咏尧淡出军界,教书育人,奔波红尘。 吴石案本身是一次政治与军事交错的敏感案件。吴石原为国民党中将,后秘密参与中共地下工作,1949年底被捕,1950年被秘密判处死刑。 刘咏尧作为主审之一,面对这份案卷与吴石的往昔情谊,显然内心并不轻松。他曾与吴石在军中共事多年,知其为人、识其才干。 而在动乱年代,人与人的关系远比纸面上的忠诚更为复杂。正因如此,刘咏尧与蒋鼎文、韩德勤联名上书蒋介石,请求宽宥吴石之命,哪怕只是迟缓执行,也算是给老友一线生机。 但这封联名信,不仅没有带来一丝转圜,反而被蒋介石视作“通共嫌疑”的抽丝剥茧起点。蒋的震怒不仅是针对吴石,更是对国民党高层内部信任体系的怀疑。 在他眼中,任何为吴石说情的行为,都可能是政治立场不清的表现。于是,刘咏尧与两位同僚遭到了革职查办。 这不是简单的职务罢免,而是一种政治上的“逐出权力核心”。对军人而言,被革职意味着军旅生涯的终止,对高层将领来说,更可能是一种公开的羞辱。 刘咏尧的命运之所以没有彻底沉沦,关键在于顾祝同与周至柔的力保。这二位并非无关之人,顾祝同是国民党中的资深将领,曾任参谋总长,周至柔则是空军司令,两人对刘咏尧的为人十分了解。 在那个人人自危、稍有不慎即遭牵连的岁月里,能舍命为友发声,本身就是一场道义与现实的博弈。 如果说他们的求情救了刘咏尧一命,那刘咏尧在事后选择淡出军界、不再牵涉政治,则是他对这一切的回应。 他没有逆风翻盘,也没有转身复出,而是选择教书育人。在台湾的教育岗位上,他安静地度过了后半生。 这种转身背后,没有英雄主义的光环,只有一位老将军对风云过往的释然。在那个时代,许多曾经叱咤风云的将领,或因权斗陨落,或被历史抛弃,能像刘咏尧这样体面地退场,实属不易。 回头看那封联名请命信,它既是一次看似失败的政治表达,也是一种人性与制度之间的碰撞。 在权力的高墙之下,三位将领选择为一位昔日同袍仗义直言,这不是鲁莽,而是一种难得的担当。 蒋介石的震怒虽有其政治逻辑,但也从侧面折射出当时国民党内部已然风声鹤唳、草木皆兵的氛围。这种氛围并非偶然,而是长期政治斗争与权力集中导致的结果。 刘咏尧的淡出,并非懦弱,而是一种审时度势的智慧。他看得清局势,也明白自己已经不再是那个能够掌舵风浪的人。 于是,他选择退居幕后,投身教育。这个决定,既保全了自身,也为后人留下了一个值得敬重的身影。 在台湾的教学岗位上,他低调地传承知识,影响着一代又一代学生。如果说战场上他未能成为英雄,那么在讲台上,他完成了另一种形式的坚守。 历史之所以动人,不在于它多么波澜壮阔,而在于那些在大浪淘沙中依旧坚持本心的人。刘咏尧的故事,没有戏剧性的反转,却有一种沉静的力量。 他没有在权力斗争中大杀四方,也没有在风云际会中高歌猛进,但他在关键时刻选择了为人、为义,也在风浪之后选择了安身立命。而这样的选择,往往比声名显赫更令人敬重。 在今天的语境下,刘咏尧并不是主流记忆中的历史人物,他也从未试图让自己成为那样的人。但他所经历的每一场风波、每一次选择,都值得我们细细咀嚼。

勇哥

长得确实有点像

xsh 回复 11-10 00:43

祖父比刘若英漂亮。

用户72xxx59

帅哥!

笑红尘

后来……