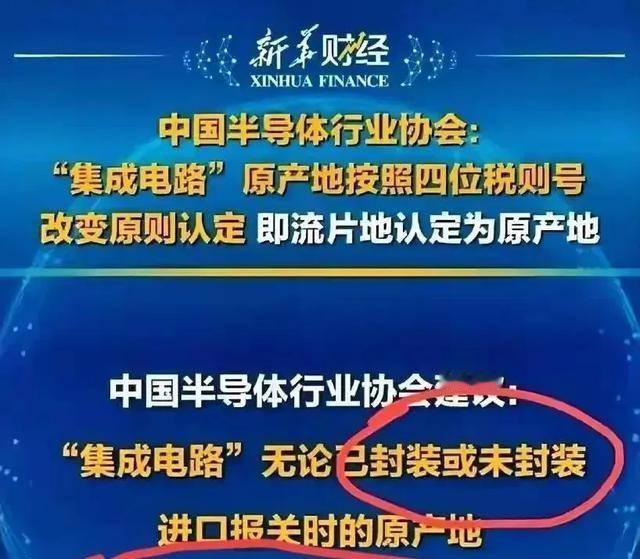

新加坡联合早报10月21日报道:“欧洲芯片制造商安世半导体的争议持续延烧,中国子公司向员工表示,公司是独立经营和决策的中国企业,员工有权拒绝执行外部指示。安世半导体反驳称这是‘不实信息’,并指子公司的发文‘未经授权’。” 从表面看,这似乎只是总部和子公司之间的“认知偏差”,但细究之下,这种表态背后其实藏着对身份认同、权力归属乃至法律边界的深层次博弈。 安世半导体的中国子公司为何要主动强调“独立性”?在当前全球科技产业链深度重塑的背景下,这并不难理解。 近期不少外资企业在中国的运营策略都在悄然发生着调整,不少外企管理层开始更积极地塑造“本土化”形象,而“独立经营”正是这一策略的重要一环。 对于安世半导体而言,中国市场不仅是其重要的营收来源,更是其产业链布局的重要节点。 这些年来,从生产、研发到销售,中国子公司承担的角色早已不只是“销售代理”那么简单。 在这样的背景下,若总部对其经营活动形成过多干预,实际上可能会影响到其在中国市场的政策适应能力和业务灵活性。 因此,子公司强调“独立性”,在某种程度上也是一种自我保护机制,其目的在于在合规、效率和本土关系之间寻找一个平衡点。 然而,问题在于这种做法是否越界了母公司授权的范围。安世总部的反应显然是对“权力下放”设置了红线。 总部强调该声明“未经授权”,实际上是在试图收回治理主动权,避免子公司形成脱离整体战略的“独立王国”。 这也反映出一个长期存在于跨国企业中的张力:总部希望统一战略部署,而子公司则希望根据本地实际情况自主决策。尤其在当前全球局势高度不确定的环境下,这种张力被进一步放大。 这起事件也引发了外界对跨国企业在中国运营方式的再思考。在越来越多国家对半导体等关键技术领域加强安全审查的大背景下,企业在中西之间的身份认同变得愈发微妙。 站在中国子公司的角度,加强本地身份、强调本地利益,是对当前政策环境的积极适应。而从总部的视角来看,任何脱离母体战略框架的表态,都可能引发监管、投资者乃至合作伙伴的疑虑。 从政策层面来看,中国一直鼓励外资企业在华依法经营、公平竞争,同时也提倡本土化发展。本土化不只是语言和文化的适应,更是一种制度层面的融合。 当子公司在处理合规、响应政策与执行总部战略之间出现分歧时,如何妥善协调,考验的是总部的战略智慧,也考验子公司的政治敏感性和执行边界。 一个理性务实的总部管理层,应当认识到在不同国家运营的企业不能强行套用一套模板,而应根据具体国情灵活调整治理结构和授权模式。 这起事件的背后其实还隐含着技术主权的议题。当前,各国对半导体产业的战略意义认识日益上升,围绕关键技术和核心企业的政策博弈不断加剧。 在这样的背景下,跨国芯片企业的“身份”就变得格外敏感。总部过度强调控制权,或被视为对中国子公司缺乏信任;而子公司强调“独立”,则可能被外界解读为“政治化”倾向。这种两难状态,恰恰是全球科技产业地缘化趋势的一个缩影。 中国子公司并未公开发表过激言论,而是从企业合规和员工权益的角度出发,表达了对本地运营自主性的诉求。 这与近年来中国持续优化营商环境、鼓励法治经营的政策导向是一致的。作为全球最大的半导体消费市场之一,中国市场的吸引力不容忽视。任何跨国企业若想在中国长期深耕,必须正视本地化经营的现实,不能一味照搬总部模式。 安世半导体事件未必是个孤案,但它绝对是一个信号。一个关于跨国企业如何在地缘政治洪流中稳住船头的信号,一个关于子公司如何在政策与市场之间找准自身定位的信号。 未来,类似的摩擦或许还会继续上演,但真正决定企业能否走得更远的,从来不是谁更强硬,而是谁能更懂得在复杂中保持清晰,在变化中保持一致。 安世半导体这场“争议”,看似一纸声明引发的风波,实则是一场关于身份、权力与信任的深刻博弈。而这场博弈,值得每一个在中国市场发展的跨国企业认真对待。 素材来源:安世半导体中国捍卫自主权,荷兰陷入了两难境地 2025-10-19 09:11·新浪财经