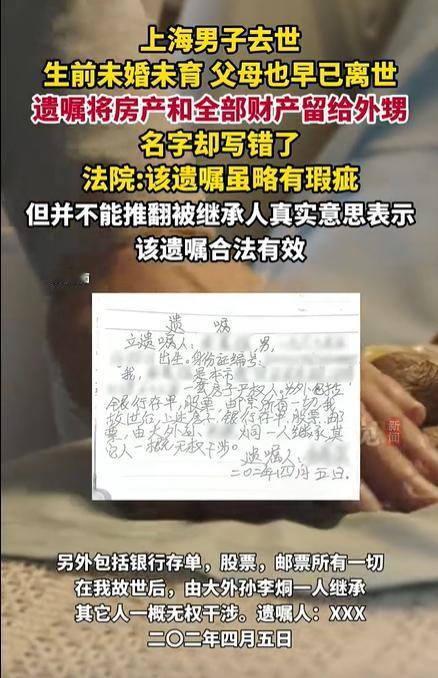

10月17日报道,上海一男子死后,2名姐姐将他的遗产瓜分,不料外甥却意外发现男子留下的遗嘱,里面明确写着遗产全部归外甥所有。 外甥立马联系男子大姨,可对方却不认可,说遗嘱里写的“大外孙”,并非“外甥”,姓名和时间都对不上,遗嘱无效。 外甥一气之下,将大姨告上法院。 2023 年 8 月上海法院二审法庭,法槌落下的瞬间,小李攥紧了手里的遗嘱。 信纸边缘被反复摩挲得发毛,“大外孙李烔” 几个字的墨迹早已干透,却像烧红的烙铁,烫得他指尖发麻。 旁听席上,张大姐盯着遗嘱,突然捂住脸 —— 她怎么也想不到,弟弟生前最宝贝的旧木盒里,竟藏着这样一份 “颠覆继承” 的凭证。 而一年前,她和妹妹刚在公证处签下 “遗产平分” 的协议,那时的亲情,还没被钱财撕开裂痕。 2021 年 11 月,张先生家的书桌前,台灯亮到深夜。 他戴着老花镜,左手按着实纸,右手握着钢笔,一笔一画写着什么。 桌角放着刚从医院拿的高血压药,旁边是小李的照片 —— 照片里,19 岁的小李搂着他的肩膀,笑得灿烂。 “外孙” 两个字写了又涂,涂了又写,最后他叹了口气,在纸上写下 “大外孙李烔”。 他不知道,这歪扭的字迹,后来会成为法庭上争论的焦点。 写完后,他把信纸折好,放进旧木盒最下层,又把木盒锁进书桌抽屉,钥匙藏在老花镜的镜盒里。 2023 年 4 月,司法鉴定中心的实验室里,专家正在比对遗嘱笔迹。 张大姐坚持 “遗嘱是伪造的”,要求做笔迹鉴定,小李毫不犹豫地同意了。 专家拿出张先生生前的退休申请、银行存单签名,与遗嘱上的字迹逐一比对。 “笔画走向一致,连‘张’字最后一笔的弯钩角度都相同,是同一人所写。” 专家的结论,让张大姐的脸色瞬间苍白。 更关键的是,遗嘱里提到的房产,2020 年 1 月才过户到张先生名下,而遗嘱落款是 2021 年 10 月 ——“不可能提前预知房产信息,遗嘱真实性毋庸置疑。” 2015 年春节,小李 13 岁生日那天,张先生送了他一个笔记本。 笔记本封面印着 “好好学习”,第一页是张先生写的字:“小李,舅舅没孩子,你就是我最亲的人。” 那天,张先生带他去逛城隍庙,买了他最爱的糖画,还偷偷塞给他一个红包:“别告诉你妈,这是舅舅给你的‘成长基金’。” 后来,小李在整理舅舅遗物时,在笔记本最后一页发现了一行小字:“等小李成年,把我的东西都给他。” 这行字的笔迹,和遗嘱上的一模一样。 2022 年 6 月,公证处里,张大姐和张二姐签下继承协议。 “弟弟没成家,咱们姐妹俩平分,天经地义。 ” 张大姐一边签字,一边说。 张二姐犹豫了一下:“要不要再找找,弟弟会不会有什么安排?”“找什么?他的东西都在这儿了,房产证、存单不都在咱们手里吗?” 张大姐摆摆手,没把妹妹的话放在心上。 她们不知道,书桌抽屉的旧木盒里,藏着弟弟最郑重的决定。 那天走出公证处,姐妹俩还约着周末一起去给弟弟扫墓,那时的她们,还没料到亲情会走到对簿公堂的地步。 2023 年 5 月,张先生生前的邻居王阿姨来到法院作证。 “2021 年冬天,我常看到老张在楼下散步,手里总拿着个本子,嘴里念叨着‘小李’。” 王阿姨说。 有一次,老张还跟她聊起:“小李这孩子孝顺,我老了以后,得给孩子留点念想。” 这些话,成了遗嘱 “情感合理性” 的关键证据。 法官问张大姐:“你知道弟弟生前常给小李塞零花钱吗?知道小李每周都来陪他吃饭吗?” 张大姐愣住了,她只知道弟弟疼外甥,却不知道这份疼,早已深到要把全部遗产留给外甥的地步。 2023 年 9 月,小李带着遗嘱回到舅舅的老房子。 他打开书桌抽屉,找到那个旧木盒,里面除了遗嘱,还有一沓信封 —— 每个信封上都写着 “小李的学费”“小李的生活费”,里面是整齐的现金。 原来,舅舅从 2018 年开始,就每月存一笔钱,准备给小李应急。 泪水滴在日记上,小李终于明白,舅舅的爱,从来不是口头说说,而是藏在每一个细节里。 如今,小李把舅舅的老房子收拾得干干净净, 每个月,他都会去看两位姨妈,带着舅舅爱吃的点心。 张大姐不再提遗产的事,有时还会主动问:“你舅舅的老花镜还在吗?我想看看。” 小李知道,亲情不会因为一场纠纷就彻底消失,就像舅舅的爱,不会因为去世就褪色。 他常说:“舅舅留下的不是遗产,是让我们一家人重新懂得珍惜的机会。” 阳光透过窗户,洒在遗嘱上,那些歪扭的字迹,此刻显得格外温暖 —— 那是一位老人用生命最后的时光,写给外甥最厚重的牵挂。 信息来源:光明网——上海男子未婚未育,生前将全部财产留给外甥,名字却写错了!遗嘱还有效吗?